"Le métier devient compliqué à exercer": des gynécologues "dépassés" par la mise en cause de leurs pratiques

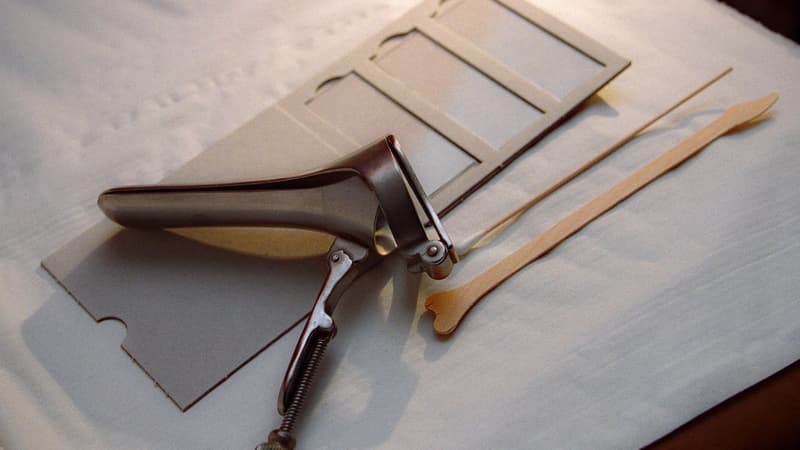

Un speculum en métal et du matériel pour effectuer un frottis dans un cabinet de gynécologie (Photo d'illustration). - DIDIER PALLAGES

"Ça commence à devenir étouffant". Difficile, pour les gynécologues, de rester insensible aux trois plaintes pour viol et violences qui visent la secrétaire d'État Chrysoula Zacharopoulou dans le cadre de sa profession. Des accusations démenties par cette spécialiste de l'endométriose, qui a assuré dans un communiqué n'avoir "jamais imposé le moindre examen à aucune de (ses) patientes sans leur consentement".

"On se sent forcément concernés, presqu'à la limite menacés", affirme à BFMTV.com George Lévy, gynécologue-obstétricien dans le XVIe arrondissement de Paris, qui se dit "un peu excédé" par ces accusations. "Je sais comment on travaille", défend-il. "On a affiché la charte de bonne conduite dans nos salles d'attente et nos cabinets. On est très très respectueux de nos patientes, extrêmement précautionneux".

"La donne a changé, la société nous rattrape"

"Le regard de la société change sur la manière dont on doit réaliser notre métier", constate également de son côté Bertrand de Rochambeau, président du principal syndicat de la profession (Syngof).

"Avant, quand une femme venait nous voir, on supposait qu'elle acceptait la pénétration a priori. La donne a changé, la société nous rattrape", reconnaît-il, conscient que pour certains de ses confrères, "tenir compte de ce que disent les patientes" est une sorte de "révolution culturelle".

"Cet usage du mot viol inquiète toute la profession, car le viol sous-entend une intentionnalité sexuelle", a fait savoir l'ancien président du Collège national des gynécos-obstétriciens (CNGOF). Le CNGOF demande d'ailleurs dans un communiqué "que soient bien distingués les actes à caractère sexuel et les examens médicaux". Il souhaite "ouvrir une réelle discussion à ce sujet" avec magistrats, avocats et associations de patientes.

"Quand une femme va chez le gynéco, elle sait très bien qu'elle va se faire examiner", déplore le Dr Jean-Michel Dreyfus auprès de BFMTV.com. "Quand on vous met sur une table en position gynécologique, on se doute bien qu'on va être examinée", abonde aussi le Dr George Lévy.

La population prend "conscience que ce n'est pas normal"

"On a radicalement modifié nos façons de travailler", explique toutefois le gynécologue parisien, qui dit faire "beaucoup plus attention qu'avant" dans sa façon d'aborder l'examen gynécologique. "Auparavant, je disais à mes patientes: 'avec votre permission, je vais faire ci ou ça'" avant un acte gynéco. C'était comme une formule de politesse. Désormais je la pose systématiquement comme un rituel", poursuit-il, de peur que le consentement ne soit pas considéré comme respecté le cas échéant. "C'est devenu difficile avec la nouvelle patientèle, quand on ne connaît pas encore la personne, on ne sait plus toujours comment réagir, d'autant que le métier a un côté tactile".

Selon lui, "c'est un métier qui devient très compliqué à exercer". Les gynécologues jugent parfois difficile de qualifier des faits qui associent un acte de pénétration médical et un accord présumé entre médecin et patiente. Bien qu'il reconnaisse que la profession doive suivre et s'adapter aux évolutions de la société, George Lévy estime que le terme de viol est "totalement inadapté" dans le cadre d'un examen médical. Pour lui, les gynécologues seront toujours amenés à "employer des speculum" et faire "des touchers vaginaux".

Ces dernières années, les témoignages dénonçant des "violences gynécologiques" et "obstétricales" se sont multipliés. Le Pr Emile Daraï, chef de service déchu mais toujours en exercice de l'hôpital Tenon (AP-HP), est notamment visé par une vingtaine de plaintes depuis septembre. D'abord sous le coup d'une enquête pour "viols", il fait désormais l'objet d'une information judiciaire ouverte en janvier pour "violences".

"Il faut que ça bouge, nous avons trop de témoignages", estime Sonia Bisch, fondatrice du collectif "Stop aux violences obstétricales et gynécologiques, qui affirme en recevoir 200 par mois "d'un peu partout", preuve selon elle que "les mauvaises pratiques sont généralisées", à l'opposé de "la bienveillance et la bien-traitance" réclamées. Auprès de l'AFP, elle juge toutefois que grâce au "travail militant", la population prend "conscience que ce n'est pas normal". Désormais, "les médecins se retrouvent devant des patientes qui connaissent leurs droits et ne peuvent plus aussi facilement tout leur imposer".

"Être capable de faire évoluer les pratiques si nécessaire"

"Oui, on a fait évoluer nos pratiques", confirme à BFMTV.com le Dr Isabelle Héron, présidente de la Fédération nationale des collèges de gynécologie médicale et gynécologue à Rouen. "On est beaucoup plus vigilants avant l'examen clinique. On s'assure vraiment, à chaque fois, du consentement oral de la patiente. Mais surtout, je pense qu'on explique beaucoup plus aux patientes le but et en quoi va consister l'examen gynécologique. On essaie de créer cette relation de confiance".

Fin 2021, une "charte de la consultation" a par exemple été édictée par les sociétés savantes de gynécologies afin de sensibiliser les patientes à leurs droits, ainsi que l'ensemble de la profession. Elle rappelle que "l'accord oral de la femme est recueilli avant tout examen clinique" et que l'acte "doit pouvoir être interrompu dès que la patiente en manifeste la volonté". Elle explique que désormais, la palpation mammaire, abdominale puis l'examen gynécologiques se font en deux temps, c'est-à-dire qu'on évite que les patientes soient complètement déshabillées car cela ne se justifie pas.

"Je pense que c'est important que l'ensemble de la profession soit en capacité de remettre en question ses pratiques et de les faire évoluer si c'est nécessaire". "Ce sont des gestes ou des phrases toutes simples mais demander: 'est-ce que je peux vous examiner?' peut suffire, par exemple".

De nouvelles pratiques déjà mises en place

Un point de vue partagé par Manon Marmouset De La Taille, gynécologue de 31 ans aux Bluets à Paris. "Je sais à quel point il est difficile de remettre en question ses pratiques, d'autant que notre métier est particulièrement exigeant. Mais pour travailler au quotidien avec des femmes victimes de violences, je pense qu'il est crucial de se poser la question 'est-ce que ma patiente est suffisamment en confiance'?"

Pour elle, le déroulé des consultations gynéco a déjà beaucoup changé dans certaines structures, "notamment en raison de l'évolution de la formation des nouvelles générations" de médecins. "Je vois que beaucoup de choses se passent en ce moment à ce niveau-là. Par exemple lors de notre formation en internat (en 2018), mes collègues et moi-même n'avont pas été formés à faire des touchers vaginaux systématiques, car on nous a appris qu'il y avait d'autres solutions, que ça n'était pas forcément justifié". Autre exemple: lors de leurs consultations, la gynécologue parisienne et son équipe proposent à leurs patientes de se changer dans une cabine, à l'abri de leur regard, leur propose de mettre le speculum elles-mêmes si elles le préfèrent, ou d'accompagner l'examen d'un miroir pour un suivi plus "transparent".