Terrorisme: pourquoi certains suspects ne revendiquent-ils plus leurs actes?

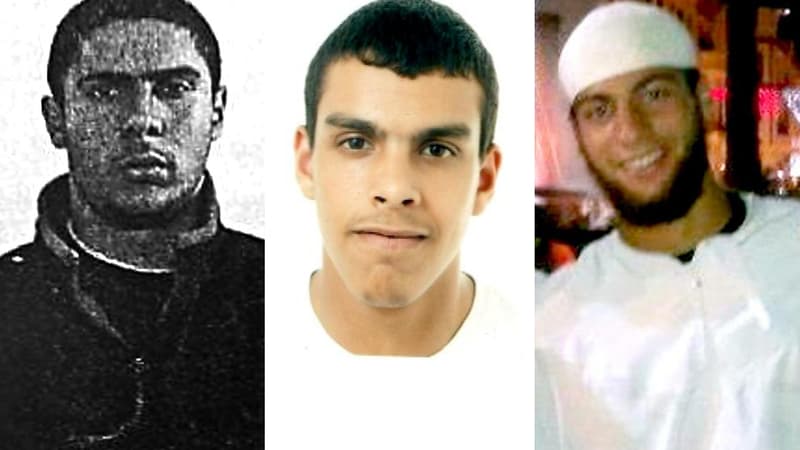

De gauche à droite, Mehdi Nemmouche, Sid Ahmed Ghlam, et Ayoub El Khazzani. Tous trois sont soupçonnés de terrorisme mais le réfutent catégoriquement. - AFP - Montage BFMTV.com

C'est désormais la ligne de défense de certains jihadistes présumés devant la justice: nier toute implication terroriste et se présenter comme d'ordinaires criminels de droit commun. Dernier cas en date: Ayoub El Khazzani, tireur présumé du Thalys, une attaque qui a fait trois blessés vendredi dernier. Actuellement en garde à vue dans les locaux de l'antiterrorisme, l'homme, décrit comme hagard par son avocate, affirme que la seule motivation de son attaque dans le train était l'argent.

Une version qui ne convainc absolument pas les enquêteurs. L'homme, dont le passé est encore obscur, avait été repéré par les autorités après sa radicalisation islamiste, et lors de son départ vers la Turquie en mai dernier, terre de passage vers la Syrie. Un autre détail laisse également les policiers suspicieux: outre le fusil d'assaut, il était équipé de neuf chargeurs, d'un pistolet et d'un cutter. Un arsenal impressionnant, mais El Khazzani s'en tient à ses explications: il voulait simplement "détrousser" des voyageurs.

En avril dernier, à Villejuif, Sid Ahmed Ghlam avait réfuté lui aussi toute velléité terroriste, affirmant s'être tiré volontairement une balle dans le pied avant l'opération pour éviter des représailles de ses commanditaires présumés. Les enquêteurs penchent, eux, pour la piste de l'amateurisme en matière de maniement des armes. Même son de cloche en Isère, à Saint-Quentin-Fallavier en juin. La décapitation de son patron? Une "querelle personnelle", selon Yassin Salhi, connu lui aussi pour son radicalisme.

"Etre interpellé par la police est le pire des échecs"

"Le premier à avoir adopté cette stratégie de défense est Mehdi Nemmouche" après la tuerie du musée juif à Bruxelles, rappelle à BFMTV.com David Thomson, journaliste à RFI et fin connaisseur du monde jihadiste. Mehdi Nemmouche, incarcéré en détention préventive en Belgique, nie encore toute implication dans ces faits à l'heure actuelle.

"Ses liens avec l'État islamique ne font pas l'ombre d'un doute", tranche le journaliste. "Mais pour beaucoup d'entre eux, être interpellé par la police est le pire des échecs, là où mourir en martyr est une consécration. Leur objectif est de passer le moins de temps possible en prison, souvent pour repasser à l'acte en sortant. Et comme ils savent que le mobile terroriste leur fait encourir une peine plus longue..." décrypte-t-il.

En droit français, lorsque l'intention de troubler l'ordre public par la terreur est reconnue, les faits peuvent effectivement être qualifiés d'entreprise terroriste, une circonstance aggravante aux yeux de la justice. Une avocate, interrogée sous couvert d'anonymat par BFMTV, s'interroge aussi sur ce changement d'attitude. Elle admet avoir la sensation d'être face à "des discours stéréotypés" ces derniers temps quand elle échange avec certains de ses clients soupçonnés de jihad, et confie s'être posée la question d'éventuelles "consignes" qui émaneraient des organisations terroristes.

Des opérations qui n'ont pas été revendiquées par l'EI

Ces dénégations résonnent d'ailleurs avec le silence de l'État islamique, qui n'a revendiqué aucune de ces opérations: Bruxelles, Villejuif, Saint-Quentin-Fallavier, et celle du Thalys. David Thomson l'explique. "C'est parce que ces opérations n'ont pas été commanditées. Dans le cas de l'Isère, par exemple, on peut penser que Yassin Salhi a agi sur une impulsion personnelle, même s'il avait été incité à passer à l'acte par un contact en Syrie. Lorsqu'une attaque est commanditée, comme à Sousse ou au musée du Bardo, l'opération est préparée avec minutie, et un communiqué officiel est prêt à être diffusé juste après pour la revendiquer. Là, on retrouvera tout au plus des félicitations sur les réseaux sociaux, mais pas de revendication officielle."

Mathieu Guidère, géopolitologue et spécialiste du monde arabe, avance une autre hypothèse pour expliquer ces comportements. "Ce sont de faux jihadistes. Les vrais combattants assument systématiquement leurs actes, qu'ils échouent ou non. Et leur organisation revendique aussi toujours les opérations en glorifiant ces combattants. Là, ce n'est pas le cas", indique-t-il à BFMTV.com. Lui estime qu'il s'agit "de criminels qui recherchent une notoriété et qui utilisent les méthodes de Daesh pour faire parler d'eux. Les faits qu'on leur reproche sont des actes individuels, qu'il ne faudrait pas médiatiser pour ne pas susciter d'autres vocations".