IA, scanners: comment la tech nous livre les secrets de notre patrimoine

A quelques pas de la pyramide du Louvre, en contrebas du Musée, un escalier presque imperceptible pour les badauds et touristes mène au "C2RMF", abréviation barbare pour désigner le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France. Des bureaux six pieds sous terre qui regroupent chercheurs de multiples nationalités mais avec un unique objectif: mieux connaître le patrimoine.

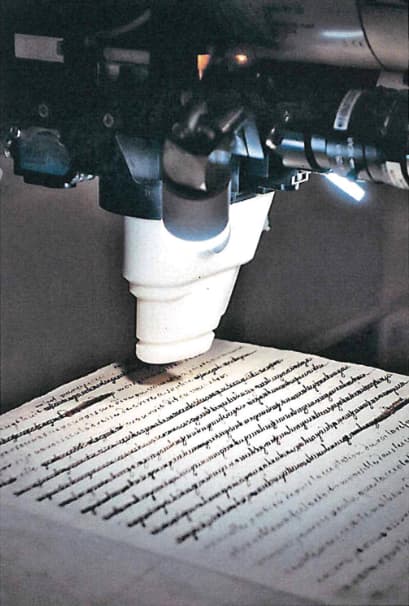

Au détour d'un dédale d'escaliers et de couloirs, Quentin Lemasson, fonctionnaire depuis 12 ans au centre de recherche, accueille dans son antre. "On vous montre la machine?", demande l'ingénieur chimiste, une lueur d'excitation dans le regard. La machine, c’est AGLAE (pour Accélérateur Grand Louvre d'analyses élémentaires), et elle est impressionnante.

Unique dans le monde

Avec ses 27 mètres de long et ses cinq tonnes, AGLAE est un accélérateur de particules unique en son genre en Europe, puisqu’il est le seul à être entièrement consacré à l’étude du patrimoine. L'engin permet de générer des faisceaux de protons à près de 30.000 kilomètres par seconde de façon à comprendre la composition exacte d'une œuvre puis à terme de délivrer ses mystères, notamment sur son origine, et ce en à peine quelques minutes.

Ce qui se passe entre ces deux étapes appartient ensuite à la physique-chimie des plus élémentaires pour les spécialistes et des plus abstraites pour les novices. L'appareil permet ainsi de récolter et mémoriser des millions de données utilisées par les chercheurs du monde entier.

"On est les seuls à faire uniquement du traitement du patrimoine via cet accélérateur de particules. Il y en a d'autres en France, mais c'est 10% de leur activité", détaille Quentin Lemasson à Tech&Co.

Tout ce travail permet surtout de défricher quelques pans de l'histoire restés secrets ou inexplorés. Exemple est fait avec des perles actuellement examinées par des chercheuses espagnoles. Ces perles vertes, oscillant entre le jade et la turquoise, ont été retrouvées à Carnac en Bretagne.

Leur origine est toutefois bien loin de la côte d'Emeraude mais plutôt du côté de la Castille en Espagne. Sans ces analyses, impossible évidemment de connaître l'existence d'échanges commerciaux entre mines espagnoles et peuple breton à l'époque du néolithique (environ 5000 ans avant Jésus-Christ).

Faire revivre le passé

Quelques couloirs plus loin, Charlotte Hochard s'affaire dans un espace beaucoup plus restreint que son collègue. Une pièce exiguë, froide et bruyante, où l'ingénieure 3D s'occupe depuis 2017 d'analyser vieux papiers et murs délabrés à l'aide de scanners.

Grâce à la décomposition de la lumière, il lui est possible de voir la profondeur du trait et la trame du papier pour connaître son origine. "Cette technologie nous permet de travailler sur des éléments invisibles à l'œil nu, à cause de la lumière, des couleurs ou de la perception", explique Charlotte Hochard.

"Les informations récupérées vont permettre de juger quand le trait a été fait, s'il a été fait par un gaucher ou un droitier ou quel travail préparatoire a été réalisé par l'artiste", ajoute l'ingénieure.

Sur les murs, ces scanners et machines d'imagerie 3D peuvent surtout permettre de faire revivre les dessins effacés par le temps. C’est ce qu’il s’est passé lorsque Charlotte Hochart a travaillé sur le site du château de Selles à Cambrai.

Les murs en pierre, qui ont abrité des prisonniers nobles, sont couverts de gravures, textes et pictogrammes, empilés les uns sur les autres et presque effacés pour certains. "Avant, les archéologues faisaient ce qu’on appelle des profils, à la main. Maintenant, la machine le fait pour nous en calculant exactement la profondeur de chaque trait".

Outre la redécouverte et la lecture de ces gravures, le scan permet également de préserver l’histoire et le patrimoine de cette région qui, peu à peu, s’efface et disparaît. Un devoir de mémoire, en quelque sorte. La technologie a par exemple aussi permis à une archéologue d'extraire les traces présentes sur les murs de certains camps de concentration. Un travail qui a particulièrement affecté la spécialiste de par les messages ressortis.

"Décarviarder" pour mieux décrypter

Il n'y a toutefois pas qu'au Louvre que les scanners ont permis de dévoiler des mystères. Du côté des Archives Nationales, l'exposition "Louis XVI, Marie-Antoinette et la Révolution" retrace la période qui suit les événements de 1789. Mais l'attraction de l'exposition repose surtout sur le "décarviardage" d'une quinzaine de lettres de Marie-Antoinette au comte de Fersen.

Car par "prudence diplomatique", le comte avait pris l'habitude pour certains des écrits reçus de les "caviarder", c'est-à-dire de rajouter des traits sur l'écriture de la Reine afin de la rendre illisible pour quiconque tombait sur ces correspondances épistolaires peu conventionnelles. Hélas pour Fersen, deux chercheuses ont réussi, dans le cadre du "projet Rex" à défier les lois des éléments.

En utilisant le scanner XRF, pourtant plutôt dédié à l’archéologie, elles ont pu identifier la composition des encres présentes sur le papier et différencier l'encre d'écriture classique de celle de caviardage. Pour décrypter les secrets de l’Histoire, la patience est toutefois de mise, puisqu’il faut compter 40 heures de travail pour scanner une seule ligne.

Recensements grâce à l'IA

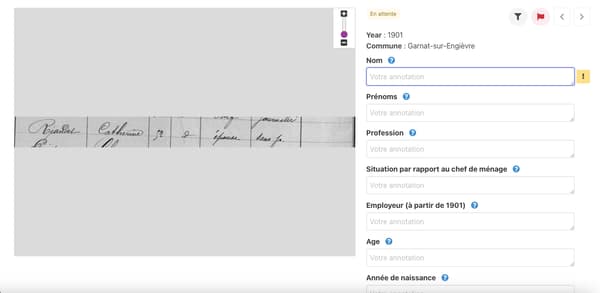

Relire l'indéchiffrable, c'est aussi la mission du projet Socface, mené conjointement depuis fin 2021 par les services d'archives, les chercheurs en traitement du langage et de l'information et les chercheurs en sciences sociales. L'objectif? Regrouper dans une même base de données les recensements des populations des 100 départements, de 1836 à 1936, soit plusieurs millions de données manuscrites.

Un travail titanesque qui s'appuie sur la performance toujours plus poussée des intelligences artificielles de reconnaissance d'écriture, utilisées ici pour déchiffrer ligne par ligne et colonne par colonne les noms, professions et autres lieux de naissance des habitants français et appairer les sources.

"Le siècle d’Histoire française auquel s’intéresse Socface est marqué par des changements spectaculaires: urbanisation, industrialisation, transition démographique… L'objectif du projet est ainsi d'analyser au niveau micro les trajectoires individuelles de chaque habitant au cours de sa vie", explique Lionel Kesztenbaum, chercheur à l’Institut national d’études démographiques travaillant sur le projet, à Tech&Co.

"Outre les gains de temps, d'argent et d'énergie, il y a surtout une motivation importante de rendre atteignable des masses de données qui, sans cela, ne pourraient jamais être étudiées", souligne le chercheur.

Mais le projet Socface présente un autre intérêt, pour le grand public: un moteur de recherche, bientôt accessible à tous, dans lequel il suffira de taper un nom de famille pour que l’IA fasse la recherche. Une vraie avancée qui profitera aux passionnés de généalogie. Christopher Kermorvant, autre tête pensante derrière le projet, rappelle tout de même une limite inhérente à cette technologie: "Il y a un taux d’erreur d'entre 5 et 10%".

Attention à la surinterprétation

Mais n'y-a-t-il pas un risque à entacher la mémoire de ces œuvres, documents et autres archives, lorsque l'on cherche sans cesse à mieux les comprendre et les déchiffrer? Frédéric Rose, président d'IMKI, entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle, tend à nuancer l'usage de l'IA dans la redécouverte de l'Histoire.

"On cherche tout le temps à améliorer le support et l'IA envoie quand même un signal de réinterprétation", constate le dirigeant, interrogé par Tech&Co.

L'entreprise est notamment à l'origine d'un discours de Robert Badinter 2.0 qui mélange deep-fake, prises de vue actuelles et images d'archives. Un projet censé redorer la mémoire du moment et lui redonner de son sublime, les images télé des années 80-90 étant selon lui "ce qu'il y a de pire".

"L'intelligence artificielle améliore et donne des détails que l'on a pas. Mais l'IA a tellement bien fait son travail qu'elle a eu tendance à trop transformer. Il faut l'utiliser sans la faire basculer dans l'irréel et perdre la nature de l'objet. ChatGPT, quand il n'a pas la réponse, il l'invente. Et toutes les IA génératives fonctionnent comme ça. C'est un danger", reproche Fréderic Rose.

Améliorer la mémoire collective et historique sans entacher le support et le souvenir. Un défi de taille qui attend chercheurs et spécialistes dans les années à venir, alors que la course à la technologie bat son plein, n'épargnant plus un seul domaine.