A quoi va servir la mission Rosetta?

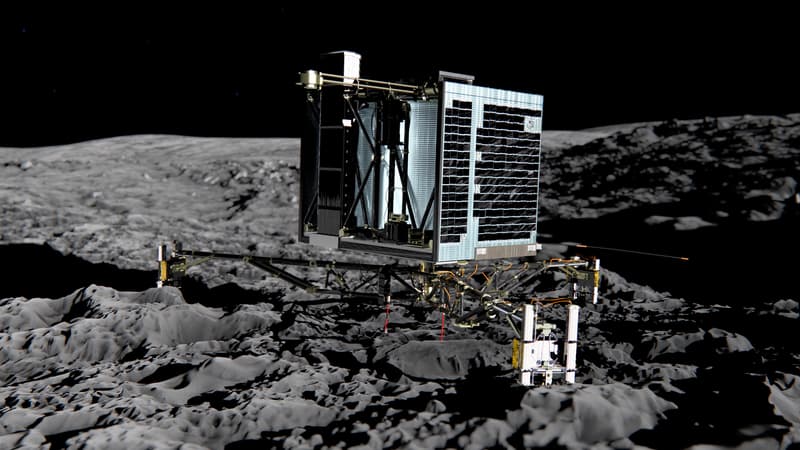

Une simulation de l'atterrissage du robot Philae sur la surface de la comète Tchouri. - Medialiab - ESA - AFP

L'atterrissage est imminent et la mission hautement périlleuse. Après dix ans de voyage, la sonde européenne Rosetta va tenter, ce mercredi, de faire se poser en douceur son petit robot atterrisseur, Philae, à la surface de la peu hospitalière comète Tchourioumov-Guérassimenko, également appelée "Tchouri". Du jamais vu.

Sur la bonne trajectoire

Rosetta a obtenu mardi soir son premier feu vert pour le largage du petit robot, annoncé lors d'un point presse au Centre européen d'opérations spatiales (ESOC) de l'Agence spatiale européenne (ESA) à Darmstadt (Allemagne).

Ce premier "go" signifie que Rosetta se trouve sur la bonne orbite et qu'une trajectoire pour la descente de Philae a été trouvée. "Je suis sur la bonne trajectoire pour larguer correctement Philae", a elle-même annoncé Rosetta sur son compte Twitter. Un second feu vert, définitif, été prononcé aux alentours de 8h10, heure française, ce mercredi."Nous avons le feu vert final" pour larguer le robot sur la comète "Tchouri", a ainsi annoncé l'ESA.

Une mission très délicate

Mais ce n'est qu'une première étape. D'ultimes vérifications et validations étaient prévues entre mardi soir et mercredi matin, afin de s'assurer que tous les systèmes sont prêts et que Rosetta est bien en mesure de délivrer Philae sur la bonne trajectoire.

La séparation doit impérativement avoir lieu "au bon moment, à la bonne position dans l'espace, à la bonne altitude et à la bonne vitesse", a souligné Andrea Accomazzo, directeur de vol de la mission Rosetta à l'ESOC. "La moindre petite erreur se traduirait par une erreur significative sur la position à la surface" de la comète, a-t-il mis en garde.

Tout va se jouer en environ sept heures, à 511 millions de kilomètres de la Terre. Le largage par Rosetta de Philae, un robot laboratoire de 100 kilos, a eu lieu aux alentours de 10 heures, heure française, ce mercredi, à 20 kilomètres de la surface de la comète. "Ca a bien marché. Nous sommes tous heureux. Cela s'est passé sans problème", a déclaré Andrea Accomazzo, directeur de vol de la mission Rosetta au Centre européen d'opérations spatiales (ESOC) de l'ESA à Darmstadt.

L'atterrissage de Philae, qui va donc parcourir ces derniers kilomètres en chute libre, est attendu aux alentours de 16 heures GMT (17 heures, heure de Paris), avec une marge d'incertitude d'une quarantaine de minutes. Le tout se fera sous l'oeil des caméras de Rosetta.

Tchouri, un terrain hostile

La grande inconnue reste ce qui attend Philae à l'arrivée sur la comète. Car ce n'est pas une belle piste d'atterrissage bien plate qui va l'accueillir, malgré tous les efforts des scientifiques pour trouver le meilleur site possible, le site J, rebaptisé Agilkia.

Agilkia est une zone d'environ un kilomètre carré, située sur le petit lobe du noyau de la comète, sa tête, si on se réfère à sa forme de canard. Elle est truffée de rochers, dont la taille varie entre 50 centimètres et 50 mètres. Il y a aussi des pentes supérieures à 30 degrés, la limite théoriquement tolérée par le train d'atterrissage presque tout terrain de Philae. "La surface de la comète est très accidentée et irrégulière. Si Philae atterri sur un rocher, sur une pente, même sur une pente de deux ou trois mètres, il peut dégringoler et là c'est fini. Mais c'est un paramètre que nous ne pouvons pas contrôler", explique Andrea Accomazzo.

Que va faire Philae sur Tchouri?

Cette mission d'"archéologie spatiale", entamée il y a dix ans avec le lancement, le 2 mars 2004, de Rosetta, cherche à percer l'évolution du système solaire depuis sa naissance, les comètes étant considérées comme des vestiges de la matière primitive. L'opération a été longuement préparée. Pas moins de trois centres opérationnels sont mobilisés: l'ESOC, le Centre de contrôle de l'atterrisseur du DLR (l'agence spatiale allemande) à Cologne (Allemagne) et le Centre des opérations scientifiques et de la navigation de l'atterrisseur, au CNES (l'agence spatiale française) à Toulouse (France).

Si Philae parvient à atterrir correctement et à s'accrocher au sol de Tchouri, le robot analysera la comète jusqu'en mars 2015 et enverra des images filmées par ses sept caméras. Sur place, Philae pourra percer jusqu'à 40 centimètres de profondeur et prélever des échantillons qui seront ensuite analysés. "Philae va faire des mesures in situ, c'est-à-dire depuis la surface, en prélevant des échantillons. L'analyse la plus importante est l'analyse moléculaire de ce matériau organique riche en carbone, qui tapisse le sol de la comète par endroits", détaille Francis Rocard, astrophysicien au Centre national d'études spatiales (CNES).

Que pourrait-on apprendre?

Une prouesse qui devrait permettre d'en savoir un peu plus sur l'évolution du système solaire depuis sa création. "Comme on pense que les comètes ont bombardé la Terre et que l'eau des comètes a probablement constitué une partie des océans, le carbone des comètes a pu, lui aussi, se retrouver dans les océans terrestres. Dans un milieu liquide, ce carbone a pu réagir et fabriquer les premières membranes, donc les premières cellules, c'est-à-dire le vivant", précise Francis Rocard.

Tous les astrophysiciens se demandent en effet aujourd'hui si le carbone des comètes a pu être l’un des facteurs de l’apparition de la vie sur Terre. Philae pourrait peut être permettre de résoudre cette énigme dans les prochains mois.