Qui sont les musulmans soufis visés par un attentat en Egypte?

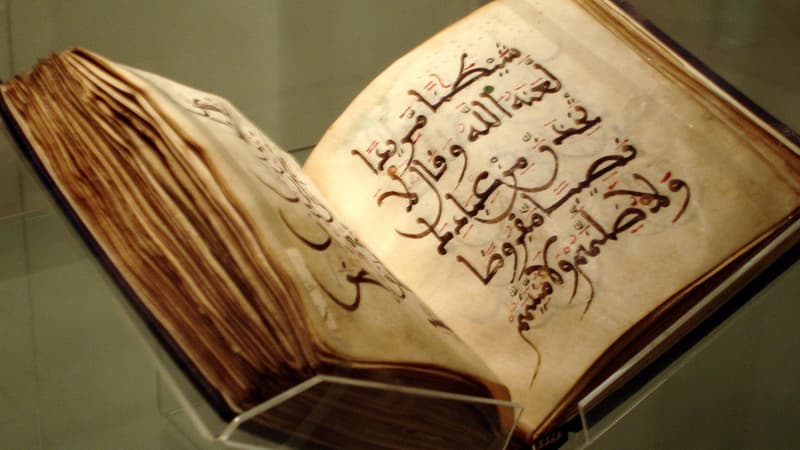

Un Coran, conservé au British Museum, datant du XIe siècle. - LordHarris via Wikimedia creative Commons.

Les assaillants ont d'abord déclenché une explosion puis ont ouvert le feu sur les fidèles. 235 d'entre eux au moins sont morts ce jeudi dans la mosquée du village de Bir al-Abed, dans le nord du Sinaï en Egypte. Cet attentat, l'un des plus meurtriers qu'ait connu l'Egypte, a frappé un lieu de culte de tradition soufie. L'attaque n'a pas encore été revendiquée mais la présence dans la région de jihadistes relevant de Daesh est bien connue, comme la haine qu'ils nourrissent à l'endroit des soufis.

Les soufis victimes d'un malentendu

Le soufisme est une tradition aussi ancienne que méconnue. Il est une doctrine attachée à la dimension spirituelle de l'islam, un courant transversal au sein de cette religion, et non une branche qu'il conviendrait de séparer du sunnisme et du chiisme. Slimane Rezki, vice-président de la Fondation Conscience soufie, et auteur de Soufisme, réalité et caricatures, et spécialiste du soufi français René Guénon, éclaire BFMTV.com à ce sujet. Il explique que le soufisme remonte à Mahomet, correspondant à la vie intellectuelle du prophète. "Le soufisme est intégré à l'islam même, et il est essentiellement sunnite", commence-t-il.

Très attachés à la figure d'Ali, gendre et cousin de Mahomet, les soufis sont souvent rapprochés des chiites: "Chiisme, au départ, vient de l'expression désignant le 'parti d'Ali'. Entre chiites et sunnites, la fracture était politique et non spirituelle. Or, l'attachement soufi à Ali est avant tout spirituel au contraire."

Voyage et épreuves

Le fidèle soufi cherche à acquérir une certaine maîtrise de lui-même. Articulé autour de la relation entre un maître et son élève, l'enseignement qu'il reçoit suit trois axes: "Il y a d'abord un enseignement doctrinal, pour faire connaître la nature de l'islam. Il y a ensuite une éducation spirituelle qui transmet le sens des convenances et de la politesse. Il s'agit alors d'acquérir des vertus telles que l'honnêteté, la bonté. Les élèves peuvent subir des épreuves. Ainsi, il pourra être demandé à quelqu'un doté d'un ego trop important de servir le thé à chacun, sans pouvoir parler. A un autre, on imposera le silence alors même qu'on le provoque verbalement", explique Slimane Rezki.

Celui-ci appuie l'importance du troisième trait constitutif du soufisme: "L'élévation spirituelle, ce que René Guénon appelait 'l'initiation'".

Ainsi, le disciple se sentant apte, et jugé comme tel, à supporter une telle initiation doit satisfaire à de nombreux rites, comportant des oraisons, des veillées, des jeûnes, des voyages. Le premier des périples est personnel. Slimane Rezki observe que l'idée du cheminement intérieur n'est pas propre à la seule foi musulmane. Cependant, le voyage intérieur soufi se fonde sur le modèle du voyage nocturne de Mahomet, décrit dans le Coran et dans l'enseignement du prophète, et comme lui compte quatorze étapes ou "stations".

La lettre et le sens de la lettre

Cette sophistication et la nature spiritualisante du courant font que l'adjectif "ésotérique" est souvent associé au soufisme. Le vice-président de la fondation Conscience soufie revendique le terme: "Il faut savoir entendre le mot 'ésotérique'. Il a été tellement galvaudé qu'à présent on imagine aussitôt madame Irma! Il faut mettre l'ésotérisme en regard de l'exotérisme. L'exotérisme c'est la lettre, l'ésotérisme c'est le sens de la lettre".

Cet ésotérisme, parfois mal compris, a valu de bonne heure aux soufis de faire face au soupçon de leurs coreligionnaires. Dès les premières générations de musulmans, la montée de préoccupations très concrètes juridiques chez des musulmans désireux de savoir comment prier, se marier, contracter un accord en conformité avec leur religion va entrer en collision avec la spiritualité bien moins terre-à-terre représentée par le soufisme. Au fil des siècles, et des persécutions s'abattant parfois sur leurs chefs de file, les soufis vont peu à peu prendre leur distance avec le monde, et se retirer dans des cercles discrets, bientôt appelés des "confréries" dans l'intimité desquelles leur pensée a pu perdurer.

Le "grand jihad"

Esotérisme, une abstraction tranchant avec les soucis du quotidien, autant de points qui ont parfois écarté les soufis des autres musulmans. Daesh, et plus largement les salafistes, leur font encore un dernier reproche. La conception du jihad promue par les soufies contraste en effet avec la terreur jihadiste.

"Ils accusent les soufis d'hérésie mais ils montrent seulement qu'ils ne comprennent pas le sens profond du Coran. Ils ont une vision très partielle et biaisée de l'islam", lance l'auteur de Soufisme, réalité et caricatures qui fait le point sur le principe même de jihad. "Le jihad désigne un 'effort' initialement. L'effort en question peut être un effort intellectuel, un effort de solidarité etc. Dans le Coran, le jihad militaire est réglementé comme défensif avant tout. Le Prophète lui-même n'a mené des combats qu'aux abords de ses résidences", dit-il.

Le soufisme oppose le "grand jihad", qui est affaire d'introspection et d'intériorité, et le "petit jihad", qui implique les armes. Et il justifie cette distinction par une anecdote tirée de la vie de Mahomet: "Il y a un enseignement très clair du Prophète un jour où il revenait du jihad extérieur avec ses compagnons. En substance, il leur a dit: 'Nous revenons du petit jihad, il faut à présent nous consacrer au grand jihad.' Devant la surprise des siens, il explique: 'Le grand jihad, c'est celui qui ne se termine jamais, qui consiste à lutter contre nos propres illusions, notre ego'", achève Slimane Rezki.

Un sens de la hauteur que les salafistes ne pardonnent pas aux soufis.