Vol MH370: le film d'une traque de plus de deux semaines

L'armée de l'air australienne survole la zone de recherches dans le sud de l'océan Indien, le 22 mars. - Crédits photo : nom de l'auteur / SOURCE

Deux semaines d'intenses recherches et une partie du mystère enfin levée. Depuis le 8 mars dernier, jour de la perte de contact avec l'avion, la disparition inexpliquée du vol MH370 de la Malaysia Airlines, qui effectuait la liaison Kuala Lumpur-Pékin, a donné lieu à toutes les hypothèses possibles, alors que les recherches se compliquaient un peu plus chaque jour.

Ce lundi, le Premier ministre malaisien a annoncé, au regard des dernières informations satellitaires, que l'appareil s'était abîmé dans l'océan Indien, au large des côtes occidentales de l'Australie, mettant fin à une longue période de doutes ponctuée d'espoirs de retrouver des survivants. Retour sur dix-sept jours de recherches chaotiques.

Acte 1 - La disparition

• Disparition soudaine. Il est 00h41 à Kuala Lumpur, le samedi 8 mars, lorsque le vol MH370 de la Malaysia Airlines décolle, direction Pékin. A son bord, 239 personnes, dont douze membres d'équipage. Après 45 minutes de vol, à 1h30 du matin, le contrôle aérien perd subitement le contact avec l'appareil, disparu des écrans radars près de l'espace aérien de la province de Ca Mau, à l'extrême sud du Vietnam.

• 239 passagers, de 14 nationalités. Théoriquement, l'avion aurait dû prendre contact avec le contrôle aérien de Ho Chi Minh-Ville à 17h22 GMT, puis passer au-dessus de la mer de Chine méridionale et de la péninsule indochinoise, avant d'entrer dans l'espace aérien chinois. Mais il n'est jamais réapparu. Parmi les passagers se trouvent notamment 153 Chinois, 38 Malaisiens, 12 Indonésiens, 7 Australiens, 4 Américains et 3 Français. A l'aéroport de Pékin, où l'avion aurait dû atterrir à 6h30 du matin, le vol est affiché pendant de longues heures comme "retardé". (voir photo ci-contre)

Acte 2 - De fausses pistes en fausses pistes

• Plusieurs jours de piétinement. Très vite, le Vietnam, la Chine, la Malaisie et les Philippines se lancent dans des recherches en mer de Chine méridionale, qui restent infructueuses. Seules des traînées de carburant sont repérées sur l'eau par des avions vietnamiens, mais les navires envoyés sur place ne trouvent aucune trace du Boeing. De son côté, la Malaisie indique que deux passagers qui se trouvaient à bord de l'avion voyagaient avec des passeports volés à des Européens en Thaïlande, ce qui lance la piste terroriste ou l'hypothèse d'un détournement. Mais après l'enquête d'Interpol, ces deux passagers se révèlent être des Iraniens cherchant vraisemblablement à émigrer en Europe.

• Déplacement des zones de recherches. Par ailleurs, la possibilité que l'avion ait changé de trajectoire pour faire demi-tour en effectuant un virage vers l'Ouest est rapidement évoquée, et déplace les recherches vers le détroit de Malacca, puis, à partir du 12 mars, vers la mer d'Adaman et la mer de Chine orientale, où des objets flottants auraient été repérés. Sans résultats. Ce n'est que le 14 mars, après des informations citées par la Maison Blanche, que les recherches sont orientées vers l'océan Indien.

• La Malaisie pointée du doigt. Parallèlement à ces recherches infructueuses, les autorités malaisiennes se retrouvent sous le feu des critiques, notamment en raison d'une communication jugée chaotique et confuse. En l'espace de quelques jours, 12, puis 26 pays s'engagent dans les recherches. Notamment la France, qui envoie des experts du Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA), et les Etats-Unis, dont des enquêteurs du FBI et plusieurs navires sont envoyés sur place pour aider aux recherches.

Acte 3 - Les pilotes au cœur de l'enquête

• Le pilote et son simulateur de vol. Alors qu'aucune piste ne reste écartée, et que les médias américains révèlent, le 14 mars, que les systèmes de communication ont pu être coupés manuellement, par une personne au fait de leur fonctionnement, les enquêteurs se penchent sur la personnalité des membres d'équipage. Le pilote, Zaharie Ahmad Shah (photo ci-contre), 53 ans, est connu pour être expérimenté, avec plus de 18.000 heures de vol au compteur. Décrit comme un "geek" de l'aviation, il a rejoint la Malaysia Airlines en 1981. Un élément a retenu l'attention des enquêteurs à son sujet: Zaharie Ahmad Shah possédait chez lui un simulateur de vol de Boeing 777, le même modèle que l'avion disparu, et dont des données auraient été effacées.

• Les derniers mots du copilote. Son copilote, Fariq Abdul Hamid, 27 ans, fils d'un haut responsable malaisien, a rejoint la compagnie à l'âge de 20 ans. Il est décrit comme un jeune homme sans histoires et bien élevé. Il a notamment éveillé les soupçons pour avoir invité une jeune femme dans le cockpit lors d'un vol, en 2011, une pratique formellement interdite depuis le 11-Septembre. Il est l'auteur des derniers mots prononcés à bord de l'avion à l'attention des contrôleurs aériens, à 1h19 du matin, le 8 mars: "Eh bien, bonne nuit!". Les domiciles respectifs des deux hommes ont été perquisitionnés mais pour l'heure, ni l'audition de leur entourage ni l'examen de leur passé n'ont permis de les impliquer.

Acte 4 - Les satellites à la rescousse

• De nombreux satellites mis à contribution. Exploités dans les recherches depuis la disparition de l'avion, les satellites ont fourni des éléments cruciaux pour l'avancée de l'enquête. Trois jours après la perte de contact, la Chine avait notamment annoncé le déploiement de dix de ses satellites à haute résolution pour tenter de localiser le Boeing. Mais plus largement, et dans le cadre d'un accord international, les satellites d'une quinzaine de pays ont été mis à contribution.

• Signaux automatiques. Le 12 mars, la Chine avait annoncé avoir détecté de larges objets flottants dans la zone supposée de disparition, grâce à l'un de ses satellites, mais aucun débris n'avait été retrouvé par les moyens envoyés sur place par le Vietnam. Le 14 mars, ce sont encore des données satellitaires qui mettent les enquêteurs sur une nouvelle piste, cruciale: celle de la poursuite du vol pendant plusieurs heures après sa disparition supposée, qui renforce la thèse d'un changement de cap et d'une disparition délibérés de l'appareil. Selon des médias américains, l'avion aurait en effet envoyé des signaux automatiques via satellite pendant plus de quatre heures après avoir disparu des écrans radars.

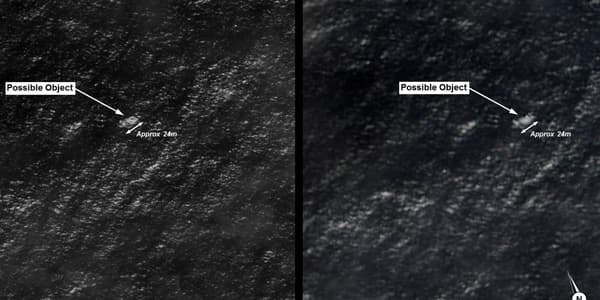

• Large périmètre de recherches. La zone de recherches est, à compter de ce jour, considérablement élargie à l'Ouest, du nord du Pakistan au sud de l'océan Indien. Enfin, ce sont encore des satellites, australiens cette fois-ci, qui ont détecté, le 20 mars, deux objets flottants de grande taille potentiellement liés au Boeing recherché.

Acte 5 - La piste australienne

• Une zone isolée, à 2.500 km de l'Australie. Jugée "très crédible" par la Malaisie, la piste du corridor sud et de l'océan Indien a été au coeur des recherches ces derniers jours. De nombreux moyens aériens et nautiques ont été envoyés dans la zone repérée par le satellite, située à 2.500 kilomètres au sud-ouest des côtes australiennes, un des endroits les plus isolés au monde, où les fonds marins peuvent aller jusqu'à 6.000 mètres et où la mer est souvent démontée.

• Multiplication des signaux satellites. Le 22 mars, la Chine a indiqué à son tour être en possession d'images satellites prises le 18 mars, montrant des objets flottants à quelques kilomètres de cette zone, toujours dans le sud de l'océan Indien, au large de la ville australienne de Perth. Un satellite militaire français a, lui, reçu des échos radars qui confirmeraient la présence d'objets flottants. Ceux-ci se trouvaient toutefois en dehors du périmètre concerné par les recherches, à 850 kilomètres au nord.

• Un sonar envoyé sur place. Enfin, ce lundi 24 mars, la Chine et l'Australie ont annoncé avoir repéré de nouveaux objets suspects dans cette zone. Le Pentagone a ordonné l'envoi d'un sonar sur place, capable de détecter des signaux à une profondeur allant jusqu'à 6.000 mètres. Après l'annonce du Premier ministre malaisien, ce lundi, l'objectif premier est désormais la localisation précise de l'épave et la remontée des boîtes noires.