Une étude évalue à 43% la part de Français climatosceptiques et pointe leur niveau d'information

Vue de la sécheresse aoutienne en France en 2022, à travers un champ d'Auvergne-Rhône-Alpes. - Olivier Chassignole

La publication de l'enquête remonte au 27 juin dernier. Celle-ci est l'oeuvre du département économique de l'OCDE et porte sur les "attitudes internationales à l'égard du changement climatique et des politiques climatiques".

Élaborée auprès de plus de 40.000 sondés, tous ressortissants des 20 pays responsables de 72% des émissions mondiales de dioxyde de carbone, elle a d'abord montré que l'adhésion aux mesures de lutte contre ce dérèglement était tributaire de trois facteurs, à savoir leur efficacité, l'impact sur les ménages à faibles revenus, et les gains ou pertes à en attendre pour les revenus du foyer. Mais c'est pour son second volet que l'étude affleure de nouveau à la surface de l'actualité en cette fin du mois d'août.

Observateurs et scientifiques se penchent en effet à présent sur ce que dit le document au plan du rapport des populations au changement climatique lui-même et sur leur degré d'information concernant le phénomène écologique. L'analyse est d'autant plus intéressante qu'elle différencie les réponses obtenues selon le pays d'origine de l'interlocuteur, et sa situation économique - en d'autres termes, selon qu'il habite une nation très industrialisée ou émergente. Il en ressort que les Français sont particulièrement prompts au climatoscepticisme - pour 43% d'entre eux à en croire l'enquête - et que nos connaissances en la matière sont parfois bien précaires.

Français, Américains et Australiens en queue de peloton

57%. C'est la statistique des Français reprenant l'affirmation selon laquelle le "changement climatique existe, et due à l'être humain". En creux, 43% sont donc à première vue désignés comme "climatosceptiques". Une part d'autant plus importante que la moyenne des dubitatifs n'est que de 30% parmi les pays riches concernés par l'enquête. 39% des Américains sont toutefois dans le même cas, comme 37% des Australiens. Mais à l'inverse, seuls 16% des Italiens et 20% des Coréens ou des Espagnols doutent sur ce point.

Dans les pays moins bien lotis économiquement visés par l'OCDE - selon une liste allant de la Chine à l'Ukraine en passant par le Brésil ou l'Indonésie - on s'en remet plus facilement à la science. Ainsi, le nombre des sondés niant le changement climatique ou contestant son origine humaine n'y dépasse pas 27% (en Chine) et descend même à 13% (au Mexique).

Au moment de mesurer les savoirs écologiques des uns et des autres dans le détail, les chercheurs dégagent quelques curiosités. Ainsi, on ne compte que 37% de Français pour valider l'affirmation selon laquelle l'augmentation des éruptions volcaniques sous l'effet du réchauffement climatique est improbable. Cette portion est également minime chez les Américains - 41% - et les Australiens - 43% - mais la moyenne parmi les nations aux plus forts revenus s'établit à 44%. Des pourcentages étonnants tant les deux phénomènes - le réchauffement et les éruptions volcaniques - sont pourtant décorrélés.

Seul un Français sur deux sait que l'empreinte carbone de l'énergie nucléaire est plus basse que celle du gaz ou du charbon, contre une moyenne de 64% parmi les pays aux ressources similaires.

Une trop grande "polarisation" du débat

Comment décrypter le décrochage français sur le thème écologique et leurs doutes sur le sujet? François Gemenne, universitaire et politologue belge spécialiste des politiques liées au changement climatique et l'un des auteurs du sixième rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec), a suggéré son explication sur Twitter mardi.

Il a mis en cause la "très forte" polarisation du débat public en France sur ce chapitre. "Le résultat est que la science devient affaire de croyances et d’opinions politiques", s'est-il affligé, avant de battre sa coulpe et celle de certains de ses collègues:

"Les chercheurs (moi compris) ont commis une erreur tragique en essayant de répondre aux climato-sceptiques avec des chiffres et des faits: leur but était de montrer l’absence de consensus scientifique, pas l’absence de changement climatique".

Les données de l'étude confirment cette piste. Car une lecture plus attentive de la composition des sceptiques indique que seuls 12 à 13% des Français et des Américains nient toute réalité au réchauffement climatique, le reste de la fraction n'exprimant de réserve que sur la responsabilité humaine.

Le palmarès des citoyens aux connaissances environnementales les plus solides

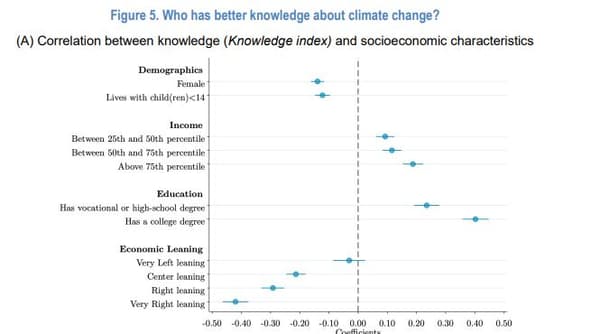

Par ailleurs, si on quitte le prisme des nations pour adopter une approche plus sociologique, on constate que, toujours d'après l'enquête pilotée par l'OCDE, certains pans de la population mondiale montrent toutefois des connaissances écologiques plus solides. C'est ainsi le cas - et à peu près universellement - des segments les plus instruits, a fortiori des diplômés de l'université. Dans un registre qui sera peut-être reçu de manière moins consensuelle, les enquêteurs remarquent que leurs interlocuteurs aux "opinions économiques de gauche" s'en sortent mieux que ceux ayant des vues plus centristes ou relevant de la droite.

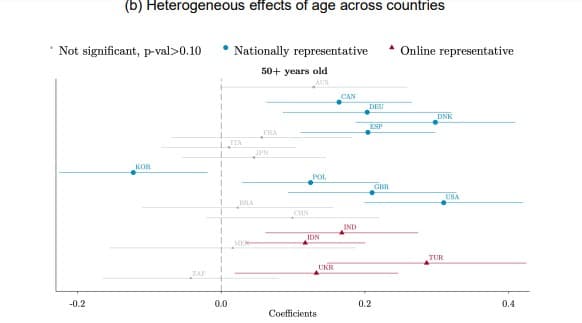

Certains palmarès semblent plus difficiles à interpréter. La pyramide des âges par exemple: en effet, tandis que les 50 ans et plus sont particulièrement bien informés au Canada, en Allemagne, au Danemark ou encore en Espagne, les quinquagénaires sud-coréens sont apparemment très à la traîne.

Enfin, et même si on n'observe pas cette dynamique en Australie, en Corée du Sud, en Turquie, ni aux États-Unis ou au Royaume-Unis, le panel féminin est régulièrement apparu moins bien informé que son pendant masculin. Selon les auteurs de l'étude, il pourrait s'agir de l'effet non d'un scepticisme ou d'une vision trop légère de la situation mais au contraire de la tendance du public féminin à noircir encore davantage le tableau des conséquences du changement climatique.