Une "fausse sécurité": quand les digues, symboles des "limites de l'adaptation", ne suffisent plus

Cette vue aérienne prise le 5 mai 2022 montre une rupture de digue à Lancieux, dans l'ouest de la France - Damien MEYER / AFP

"Soulac-sur-Mer est une préfiguration de ce qu'il va se passer partout sur le littoral en France", prévient Éric Chaumillon, chercheur en géologie marine à La Rochelle Université et au CNRS. Il y a 50 ans, l'immeuble le Signal de cette ville girondine était à 200 mètres de la mer. En février de cette année, il a dû être démoli, n'étant plus qu'à une vingtaine de mètres de l'eau, les tonnes de sable déversées au pied de l'édifice n'y ayant rien changé.

Selon le Giec, le niveau de la mer s'est élevé en moyenne de 20cm depuis le début du siècle dernier et va continuer d'augmenter. Si nous conservons notre trajectoire actuelle en termes d'émissions de gaz à effet de serre, les mers et océans s'élèveront de 63cm à 1,01m mètre d'ici à 2100 et le scénario d'une élévation de 2 mètres n'est pas écarté par les experts.

Depuis le Moyen-âge, des digues sont construites pour contrer la mer et faire obstacle aux eaux, permettant à la moitié de la population humaine de vivre sur les bandes côtières. Aujourd'hui, face au dérèglement climatique - à la montée des eaux et à la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes -, ces édifices ne semblent plus suffire et sont même, dans certains cas, devenus contre-productifs.

"Sentiment de fausse sécurité"

Les digues ont joué leur rôle. Par leur présence, elles permettent aux humains de vivre, de produire et de s'adonner à des loisirs sur des territoires qui naturellement ne le permettraient pas.

"Toutes les zones humides littorales - les prés salés - ont été transformés en terres de culture sécurisées", explique Éric Chaumillon, c'est ce qu'on appelle la poldérisation. Derrière ces digues, l'agriculture (aquaculture, saliculture, élevage, polyculture...) s'est développée pendant des siècles.

Au fil du temps, les enjeux côtiers ont évolué: les structures dressées pour les activités économiques et les espaces naturels protègent aussi les habitations, face à une urbanisation littorale grandissante.

"Les digues créent un sentiment de fausse sécurité", déplore Eric Chaumillon, auteur de deux ouvrages sur la montée des eaux.

"Pendant plusieurs siècles, on a gagné sur la mer et on laisse s'étaler le développement urbain et même le stockage de produits dangereux ou des centrales nucléaires", poursuit le chercheur. Par exemple, dans le Marais poitevin, le trait de côte a reculé de 70 kilomètres.

Un risque accru de submersion

Deux dangers menacent principalement le littoral et les activités qu'il héberge: l'érosion progressive des côtes et la submersion, qui survient lors de fortes tempêtes, quand les vagues dépassent les édifices de protection et inondent les terres.

Toutefois, aujourd'hui, avec la hausse du niveau de la mer, l'eau monte d'un côté de la digue. À l'inverse, de l'autre côté, on trouve d'anciens prés salés, des lieux de forte sédimentation qui leur permettrait, sans les digues, de s’élever en même temps que le niveau de l’eau.

Lorsqu'ils sont transformés en polders, avec la construction de digues, ces prés salés ne sont plus connectés à la mer, ce qui bloque la sédimentation. Par conséquent, l'eau monte d'un côté de la digue, quand de l'autre côté les marais baissent sous l'effet de la compaction des sédiments, accélérée par les pratiques agricoles qui affaissent les sols. En somme, on observe une différence de niveau grandissante entre la terre et la mer de chaque côté de la digue.

"Ainsi, s'il y a une submersion des digues, c'est une véritable catastrophe", explique Éric Chaumillon.

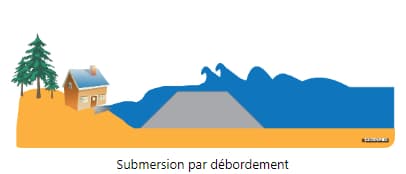

Lors d'un déferlement de vagues, on assiste alors à un débordement d'eau, dont les volumes déversés dépendent de l'écart entre le niveau de la mer et celui du terrain de l'autre côté, comme le montre ce schéma réalisé par Geodunes, un bureau d'études spécialisé dans l'environnement.

En 2010, le passage de la tempête Xynthia avait fait 47 morts sur toute la France en entraînant une montée d'eau très importante et, par conséquent, des dizaines de communes submergées.

Laisser la mer revenir naturellement

Face à ces risques, des spécialistes développent des "solutions fondées sur la nature" basées sur "la capacité de résiliences des écosystèmes". Il s'agit de laisser la mer réinonder des espaces littoraux bas, notamment afin qu'elle amène ses sédiments et que le sol monte en même temps que la mer afin d’éviter des inondations surprises. On parle alors de dépoldérisation.

Cette stratégie est appliquée à dix sites français depuis 2017 dans le cadre du projet Adapto mené par le Conservatoire du littoral. C'est notamment le cas dans la baie de Lancieux, en Bretagne, où depuis le 14ème siècle, différentes digues ont été érigées pour gagner de nouvelles terres agricoles sur les prés salés. Aujourd'hui, les marées atteignent le sommet des digues et vont même jusqu’à les dépasser lors de tempêtes.

En février 2020, une partie de la digue a cédé et le choix a été fait de la laisser dépérir. "On a arrêté de perdre notre temps à reconstruire quelque chose qui de toute façon va disparaître", affirme Gwenal Hervouët, délégué adjoint Bretagne du Conservatoire du littoral.

"L'espace va pouvoir servir à atténuer la houle qui vient de la pleine mer, ce qui fait que les maisons plus loin n'auront jamais de gros coups de boutoir durant les marées, poursuit-il, les solutions fondées sur la nature seront toujours beaucoup plus efficaces et résilientes que si on avait un mur de béton".

"On reconstitue une protection sans rien faire", résume Éric Chaumillon.

Lors d'importantes crues, la zone peut désormais jouer un rôle de déversoir et limite ainsi les niveaux extrêmes de montées des eaux. En outre, les sédiments revenus emprisonnent également la matière organique et séquestrent le CO2. "Un hectare de prés salés séquestre 8 tonnes équivalent CO2 par an", précise Éric Chaumillon, mentionnant également des avantages pour la biodiversité et la qualité de l'eau.

Dans la baie de Lancieux, alors que les eaux submergent désormais les anciens champs lors des grandes marées, les habitants ont été relogés et indemnisés et le bétail déplacé. "Les zones les plus vulnérables sont là où il y a le moins d'habitants mais c'est encore plus problématique dans des lieux habités", explique Éric Chaumillon.

Rehausser encore les digues

"Ce n'est pas possible, ni financièrement ni énergétiquement, de protéger toutes les côtes françaises", poursuit le chercheur. Se pose alors la question des villes et des zones urbaines du littoral: en France, la densité de population y est 2,5 fois supérieure à la moyenne hexagonale.

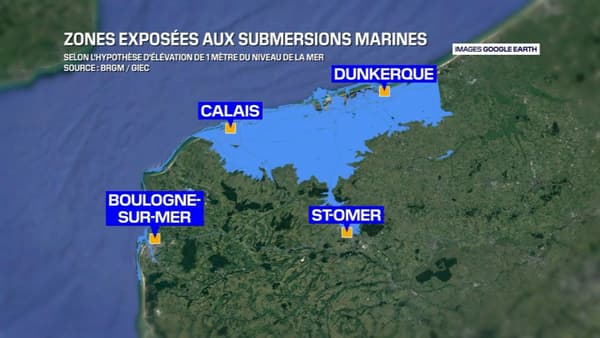

Les régions entre Dunkerque et Calais sont des polders, des hectares gagnés sur la mer, très vulnérables face à la montée des eaux. Pourtant, ces terres abritent près de 400.000 personnes ainsi que des sites Seveso et une centrale nucléaire, à Gravelines.

Les communes ne sont pour le moment pas sous les eaux grâce à un système de wateringues, des ouvrages de drainage qui rejettent l'eau vers la mer, et de digues anciennes. Après le drame de Xynthia, des travaux de rénovation ont été lancés: à Calais, l'État a débloqué 22 millions d'euros pour sa reconstruction, achevée en juin 2018. À Dunkerque, on réensable la plage devant la digue pour protéger la structure.

"Les digues coûtent très cher: à Venise ou aux Pays-Bas, on parle de montants de 4 milliards d'euros", illustre Éric Chaumillon.

Dans le Plan de prévention des risques littoraux (PPRL) approuvé l'an dernier, plusieurs secteurs dunkerquois devront à terme réaliser des travaux dans les bâtiments: interdiction de chambres en sous-sol, vitres en verre feuilleté, déplacement des tableaux électriques, chaudières ou climatisation...

À la centrale nucléaire de Gravelines, les murets avaient déjà été rehaussés en 2014, en réaction à l'accident de Fukushima. En 2022, une nouvelle protection de 7,48 mètres de hauteur a été achevée.

"Les limites de l'adaptation"

Barrières anti-inondations, digues et autres infrastructures de défense côtières peuvent limiter les dégâts jusqu'à un certain point, mais ils "verrouillent à long terme une vulnérabilité, une exposition et des risques difficiles et coûteux à changer", écrit le rapport du Giec de 2022. Une solution temporaire, qui repousse la problématique sans réellement la résoudre.

Mais si les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter, et le niveau de la mer avec elles, "on va à un moment atteindre les limites de l'adaptation avec les digues et les tas de sable", explique Gonéri Le Cozannet, chercheur au Bureau de recherches géologiques et minières et coauteur du rapport du Giec. À moins de "construire des digues énormes" qui barreraient la mer, comme les murs massifs construits au Japon contre les tsunamis.

"Ce serait au détriment des espaces naturels côtiers", déclare le scientifique.

Cette année, à Lacanau, un kilomètre de digue a été à nouveau rehaussé. De quoi donner un peu de répit, même s'il faudra recommencer dans quelques années, tant la côte est rongée par la mer. Dans cette commune, comme d'autres, une question se pose désormais: l'abandon de certains bâtiments. Sur le parc immobilier dont elle est propriétaire, la mairie délocalise progressivement le poste de secours, les parkings du front de mer et la maison de la glisse.

Pour limiter les catastrophes à venir, il faut surtout faire le maximum dans les années à venir pour limiter le réchauffement climatique, et ainsi la montée des eaux.