Le dessinateur Tardi raconte sa jeunesse dans l'Allemagne d'après-guerre

Détail de la couverture de Moi René Tard - Casterman 2018

Connu pour sa série Adèle Blanc-Sec, adaptée au cinéma par Luc Besson, ses adaptations de Nestor Burma et ses récits sur la Grande Guerre, Jacques Tardi s’est toujours tenu éloigné de l’autobiographie. Dans Moi René Tardi, prisonnier de guerre au Stalag IIB, il retrace pourtant la captivité de son père pendant la Seconde Guerre mondiale et, au fil des tomes, l’ensemble est devenu presque malgré lui un portrait intime.

Dans le troisième tome, sorti fin novembre, Tardi raconte sa naissance dans les années d’après-guerre. Sans travail, son père décide de retourner dans l’armée. Envoyé en Allemagne dans la zone d’occupation française, il découvre avec sa femme et son fils Jacques un pays en ruines qui commence à se reconstruire grâce à l’aide américaine.

"Ça n’a jamais été entrepris pour être une série. Au départ, je voulais faire deux tomes", raconte le dessinateur. "J’avais prévu de raconter ce retour en Allemagne. Comme j’étais présent, je ne pouvais pas ne pas me mettre en scène. Puis je me suis rendu compte que ça virait à l’autobiographie. Je ne voulais absolument pas de ça. Je trouve que l’autobiographie a un côté un peu indécent - sauf si vous êtes un aventurier, ce qui n’est pas le cas. J’avais d’autres trucs à raconter mais j’ai arrêté [l’album] assez brutalement lorsque je me suis rendu compte que je sortais du sujet, que mon père, qui était le point de départ du livre, s’éloignait petit à petit."

"Comme une espèce d’ectoplasme"

Moi René Tardi se compose de dialogues entre le dessinateur enfant et son père. Une manière pour Tardi, qui intervient dans le récit "comme une espèce d’ectoplasme", de poser à son père des questions restées sans réponses. Le duo erre dans les ruines de l’Allemagne d’après-guerre et dénonce les abus des troupes d’occupation: "C’était un scandale, la zone française [dont le quartier général était situé] à Baden-Baden. Les gens venaient avec leur famille dans des villas qui étaient réquisitionnées… Il y avait tous les trafics possibles et inimaginables."

En Allemagne, Tardi et sa famille ont notamment habité dans la ville de Bad Ems. Par le plus grand des hasards, ils étaient installés en face du casino d’où est partie la fameuse dépêche d’Ems, qui est à l’origine de la guerre de 1870 entre la France et l’Allemagne. L’histoire a toujours poursuivi Tardi qui dessine depuis ses débuts dans les années 1970 les grands événements de l’histoire comme la Commune, la Grande Guerre et la Seconde Guerre mondiale. "A partir du moment où je tombe sur une information qui me paraît intéressante, j’éprouve le besoin de la partager", commente Jacques Tardi, avant d’ajouter: "Je ne sais pas si c’est une bonne chose."

Le clown était sympathisant nazi

En parallèle à la reconstruction de l’Europe, Moi René Tardi raconte la naissance d’un dessinateur et de ses obsessions. Confondant pistolet et revolver ou tank et char, le jeune Jacques est souvent repris par son père. Un gag que l’on retrouve dans beaucoup de ses BD. "Mon père avait cette précision. Ça l’agaçait terriblement." Il y a aussi ces cases où il représente des crânes à perte de vue avec au milieu Himmler, Göring ou Hitler. Un dispositif qu’il emploie depuis son premier album sur la Première Guerre mondiale, C’était la guerre des tranchées, pour accabler les coupables. L'esprit de cet album fondateur, dont il réutilise quelques cases dans Moi René Tardi, plane.

Les clowns sont aussi omniprésents dans les albums de Tardi. Cette fascination lui vient peut-être de Grock, célèbre figure du cirque du milieu du siècle dernier qu’il a vu enfant en Allemagne: "Il était sympathisant nazi. Hitler est allé le voir treize fois. A l’époque, j’ignorais tout ça. Je me souviens de ce gag où il pousse un piano, j’avais trouvé ça hilarant. On allait pas mal au cirque à cette époque-là. C’était ce qu’il y avait de plus intéressant. C’est sympa à dessiner, les clowns. Et ils font peur aussi."

La découverte de Tintin

Le cirque est aussi un des lieux où se déroule l’action des Voleurs du Marsupilami, célèbre aventure de Spirou et Fantasio dessinée par Franquin, un de ses dessinateurs préférés. Tardi, qui a appris le dessin en regardant des plans de train, a découvert la BD chez sa grand-mère en lisant des titres désormais oubliés comme Tarou, fils de la jungle. Un jour, son voisin lui "refile cinq ou six numéros du journal Tintin". Un choc qu’il met en scène dans Moi René Tardi: "Je fais connaissance avec une bande dessinée nouvelle que je ne connais pas et qui me paraît beaucoup plus intéressante que ce que je lisais."

À cette période, dans les années 1950, Jacques Tardi lit Objectif Lune, l’album où Hergé envoie Tintin dans l’espace avec la fameuse fusée aux carreaux blancs et rouges. En lisant cette aventure, Tardi est troublé: la toile cirée sur la table de ses parents possède le même motif! On serait tenté d’y voir un clin d’œil du destin: "Quand j’étais plus petit, j’ai même eu une espèce de blouse avec des carreaux rouges et blancs." Il a cependant décidé de ne pas en parler dans l’album. Ce maître du noir et blanc utilise toujours avec parcimonie la couleur.

Dans les albums précédents de Moi René Tardi, celle-ci était absente. À la fin du tome 2, le monde reprenait des couleurs au fur et à mesure que la fin de la guerre approchait. Dans le tome 3, la couleur a une nouvelle fois disparu, Tardi l’utilisant uniquement pour les affiches, les cartes ou les flashbacks. "Je ne pouvais pas traiter de façon colorée les images de ruines, avec de beaux ciels bleus comme si on était sur la côte d’Azur", explique-t-il. "Les ruines… J’ai connu l’Allemagne comme ça, avec l’herbe qui repoussait. Ce sont des images de guerre. C’était en reconstruction, il y avait des grues dans le fond."

"J’aime dessiner les banlieues industrielles"

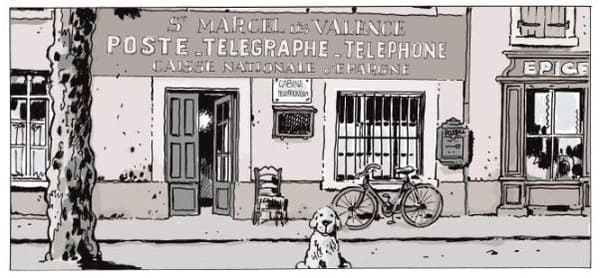

La ville occupe son imaginaire depuis toujours. Il est devenu au fil des années un spécialiste de la représentation de Paris et de sa banlieue. Une obsession qui lui vient sans doute de son enfance en Allemagne, mais aussi à Valence: "C’est une ville assez sinistre, bien qu’elle soit dans le Midi, bien qu’il y fasse beau."

Moi René Tardi permet de comprendre ce goût du dessinateur pour les environnements urbains sinistres. Dans 120 rue de la gare, une aventure de Nestor Burma où il est aussi question de stalag, il maltraitait déjà Lyon, une ville qu’il connaît bien. "Lyon, ça bat tous les records", commente-t-il. "On ne peut pas dire que j’y ai été malheureux, mais le soir tout est noir. À une époque, il y avait du brouillard en hiver. On n’y voyait rien." Lui qui déteste la campagne et la Côte d’Azur préfère les villes tristes: "J’aime dessiner les banlieues industrielles. Mais je n’aimerais pas y vivre. Ce sont de beaux décors."

Pour la suite, il n’a pas encore d’idée. Il pourrait retrouver les décors du Paris de l’entre-deux-guerres et sa série Adèle Blanc-Sec, dont le dixième tome est attendu depuis dix ans. Il ignore encore s’il doit finir cette parodie de feuilleton à l’ancienne. Et contrairement à beaucoup de ses interrogations, la réponse n’est pas dans Moi, René Tardi.

Moi René Tardi, prisonnier de guerre au Stalag IIB, Tome 3, Casterman, 144 pages, 25 euros.