Qu’est-ce que le slacktivisme, le militantisme "en un clic", souvent critiqué

- - -

La mort de George Floyd, un afro-américain de 46 ans, après qu'un policier blanc a plaqué son genou sur son cou pendant plus de 8 minutes, a réveillé la colère de millions d’Américains qui battent le pavé depuis deux semaines pour dénoncer les violences policières et le racisme. La contestation s’exprime aussi via les réseaux sociaux.

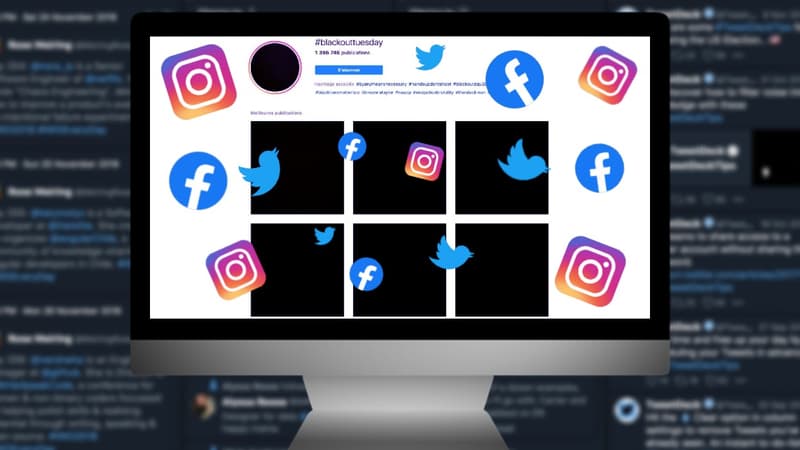

Mardi 2 juin, des photos noires ont inondé Instagram et Twitter, publiées par des anonymes, des stars et même des entreprises, en soutien aux manifestations. Des internautes ont aussi changé leur photo de profil pour afficher le poing levé, symbole du mouvement Black Lives Matter.

Ce militantisme porte un nom, le “slacktivisme”. Un terme à connotation péjorative qui réfère au militantisme de salon et, à fortiori, d’internet. Une manière de faire sa part avec un minimum d’effort. Apparu au milieu des années 2000 aux Etats-Unis, cette expression est la contraction de “slacker”, qui signifie “paresseux”, et d’activisme.

Un militantisme peu contraignant

Applaudir les soignants à sa fenêtre à 20 heures, signer une pétition, publier une photo noire en soutien aux manifestations contre les violences policières, ou encore ajouter un filtre reprenant les couleurs du drapeau français à sa photo de profil après les attentats de Charlie Hebdo, est considéré comme du slacktivisme. Voire tout simplement liker ou partager un article, comme l'encouragent les réseaux sociaux.

"Les likes sur Facebook, les retweets sur Twitter ou les signatures sur les plateformes de pétitions correspondent à des formes de participation très peu contraignantes, où une opinion peut être exprimée en un clic", analyse dans un article de 2019 Romain Badouard, maître de conférences à l’université Panthéon Assas.

Ce militantisme est parfois critiqué pour la faible implication qu'il nécessite. Un utilisateur de Twitter s’est ainsi indigné que plus de 22 millions de photos noires aient été publiées lors du BlackOutTuesday sur Instagram, mais que la pétition réclamant la justice pour George Floyd ne rassemble que 11,7 millions de signatures.

Rendre visible une cause à des millions de personnes

Son utilité est pourtant défendue. Le site Slate se faisait l’écho en 2015 d’une étude menée par deux chercheuses d’universités américaines sur le sujet. Selon elles, le pouvoir du “slacktivisme” résiderait dans le nombre d’utilisateurs impliqués dans ces causes en ligne.

"L’effet de réseau créé par cet engagement a rendu les actions de quelques manifestants actifs visibles aux yeux de millions de personnes, partout dans le monde", note le média Quartz, reprenant cette même étude.

L’année dernière, de nombreux internautes avaient remplacé leur photo de profil par une image bleue, en soutien aux dizaines de militants soudanais tués alors qu'ils manifestaient contre le pouvoir en place. “Ce mouvement a suscité beaucoup de réactions auprès de gens qui connaissaient à peine ce pays. Ça ne peut qu’être bénéfique”, abonde Rokhaya Diallo, journaliste, essayiste et militante antiraciste et féministe, auprès de BFM Tech.

"Même si une opinion ne peut pas être directement changée par une image, à force de voir des photos et des hashtags, ça normalise la problématique", défend Rokhaya Diallo.

Une autre critique formulée à l'égard du slacktivisme est son manque d'inclusivité. La sociologue Jen Schradie, autrice d’un essai sur le militantisme en ligne, affirme qu’internet amplifie les voix dominantes de ceux qui ont déjà le plus de ressources et le plus de pouvoir. Un constat lié au fait que “les classes plus aisées sont plus présentes en ligne que les classes populaires”, expliquait-elle à Libération cette semaine.

“La limite des réseaux sociaux, c’est la discrimination”, convient Rokhaya Diallo. “Ça demande une maîtrise des codes. Mais je ne crois pas que ce soit lié au milieu social. Le mouvement des gilets jaunes est un excellent contre exemple. Il est né sur internet, porté par des classes populaires, avant d’avoir une traduction dans la rue”.

Romain Badouard, maître de conférences à l’université Panthéon Assas, argue même dans la revue Documentation et bibliothèques que les outils “j’aime” et “partager” des réseaux sociaux sont un vecteur d’inclusion pour les personnes en marge du débat public, notamment celles qui maîtrisent mal l’écrit.

Pour Rokhaya Diallo, si le slacktivisme ne remplacera jamais le militantisme de terrain, il reste préférable à l’inaction.

“Malgré tout, ça demande du temps. Pour le mouvement BlackOutTuesday, il a fallu trouver la photo, mettre un hashtag, la publier. Il faut peut-être trois minutes mais c’est mieux que rien. Et si on additionne les trois minutes consacrées par chaque personne à le faire, ça devient énorme”.