"Jouer à GTA ne donne pas envie d’aller prendre une kalachnikov": les jeux vidéo rendent-ils vraiment violents?

Aux premiers jours des émeutes qui ont surgi un peu partout en France après la mort de Nahel, de nombreux jeunes ont été aperçus se livrant à de multiples dégradations. Le président de la République Emmanuel Macron a alors confié avoir "le sentiment, parfois, que certains vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués". Une petite phrase qui a suscité une vague d’émotion et de réactions auprès des joueurs, mais aussi dans le milieu vidéoludique.

Sans citer de titre nommément, on l’imagine sans peine faire référence à des jeux comme Grand Theft Auto V (GTA V), connu pour son côté subversif et sans limite, où l’on incarne des braqueurs et petits malfrats. Enfreindre la loi fait même partie du petit plaisir coupable des joueurs, si tant est que l’on ait conscience que cela reste un jeu et ne doit pas être reproduit de la réalité. Pour le chef de l’Etat, auprès des plus jeunes, l’effet serait tout autre et potentiellement dévastateur sur les comportements.

Pas de lien entre jeu vidéo et violence

Pourtant, depuis des années, les études tendent à montrer qu’il n’existe aucun lien de cause à effet entre jouer à des jeux violents, comme Call of Duty, Battlefield ou même Fortnite, et le devenir dans la réalité. "De moins en moins de gens croient à cette théorie-là", explique à Tech&Co Olivier Duris, psychologue-clinicien spécialiste des jeux vidéo. "Ça évolue, car beaucoup de parents d’aujourd’hui sont les joueurs d’hier. On entend heureusement de moins en moins ce genre de discours et il y a fort heureusement moins d’attaque en ce sens ces dernières années."

Fin 2020, une étude britannique menée sur 500 joueuses et joueurs adolescents, puis jeunes adultes, a permis de mesurer l'évolution de leur comportement après avoir joué pendant près de 13 ans à des jeux de peu à très violents.

Publié dans la revue Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, le rapport a conclu qu'il n'y avait pas plus de violence en eux que les autres adultes du même âge. Avec une pratique différente de ce type de jeu (de joueur occasionnel à assidu), ils n'ont pas montré au bout de 10 ans une agressivité plus marquée. Les joueurs plus occasionnels ont développé un intérêt légèrement plus appuyé au fil du temps pour des jeux de ce genre sans que cela n'impacte leur comportement au quotidien, même si on notait une agressivité légèrement plus accrue avec le temps. Une autre étude singapourienne sur 3000 adolescents a démontré que le jeu vidéo ne rendait pas plus anxieux, dépressif ou provocant un trouble d'hyperactivité.

Mais d’où vient alors cette idée reçue que les jeux vidéo rendraient violents? Comme d’autres avant, ils sont un peu "victimes de leur succès", de cibler une population dont les aînés ne comprennent pas toujours les préoccupations.

"Tous les objets culturels, quand ils arrivent, se font attaquer: le téléphone, le cinéma au début du XXe siècle. Dans les années 50, on avait accusé la bande dessinée d’être responsable de la délinquance juvénile, le jeu de rôle dans les années 1980 ou encore les mangas dans les années 1990", rappelle Olivier Duris.

Christopher Ferguson, professeur de psychologie à l’Université Stetson (Etats-Unis) et auteur de plusieurs études sur le rapport des adolescentes et enfants aux jeux vidéo, estime que ce dernier fait les frais d’une mauvaise campagne. "Une grande partie de l’attention portée à la recherche sur les jeux vidéo a été négative, se concentrant sur les dommages potentiels liés à la dépendance, à l’agression et à la baisse des performances scolaires", déplore-t-il dans la revue Review of General Psychologie (avril 2021).

Le déclencheur a été pour lui la tuerie au lycée de Columbine en 1999 où le jeu Doom, pratiqué à outrance par les deux tueurs, avaient été considéré à tort comme une des causes du passage à l’acte. Mais rien n'a jamais étayé ces faits.

"Le rapport pathologique au jeu vidéo est souvent un symptôme secondaire. Les jeux vidéo ne créent pas le problème ou l’addiction, il y a déjà une pathologie en amont", souligne Olivier Duris.

Pour les experts, la violence du quotidien serait bien plus prégnante. "La violence quotidienne dont ils entendent parler ou qu’ils voient à la TV a des effets beaucoup plus néfastes sur eux", avance-t-il. "Ils évoluent avec ça en fond. Ce sont aussi malheureusement bien trop souvent des jeunes qui subissent des violences dans leur quotidien et autour d’eux. Et à un moment, ça craque."

Une étude internationale réalisée en 2018 auprès de 17.000 jeunes de 9 à 19 ans et pendant 7 ans avait conclu que les jeunes joueurs de GTA, Call of Duty ou Manhunt étaient plus susceptibles d'avoir des comportements agressifs et d'être bagarreurs lorsqu'ils avaient une pratique prolongée. Mais les chercheurs ont évoqué le fait que le jeu ne soit que le symptôme et l'expression d'une agressivité autre.

Contextualiser le jeu vidéo

On ne deviendrait donc pas violent en jouant. Mais on joue pour comprendre la violence, selon Olivier Duris, et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. "Quand on était petit dans les cours de récré, on jouait aux cowboys et aux indiens, aux gendarmes et aux voleurs, et on faisait semblant de se tirer dessus aussi. Le jeu vidéo, c’est pareil et ça ne veut pas dire qu’on va aller tirer sur le premier venu, ni qu’on pense vraiment jeter des sorts si on joue à Harry Potter", martèle-t-il. "Les jeunes reproduisent aussi dans leur jeu ce qu’ils voient de la violence dans la vie de tous les jours pour essayer de mettre du sens dessus et non pour la refaire."

Autre spécialiste des jeux vidéo, le psychologue Yann Leroux insiste sur trois valeurs (le contenu, le contexte et l’enfant) à prendre en compte pour comprendre.

"La scène où Ulysse massacre les prétendants de sa femme est violente, ou encore le tableau de L’enlèvement des Sabines de Nicolas Poussin, ce sont des scènes violentes. Pourtant, il ne vient à l’idée de personne de les soustraire à la curiosité des enfants", note-t-il dans un billet sur son blog Psy et Geek.

Et de faire un parallèle avec les combats de Kratos dans God of War "violents", mais qui "s’enracinent dans la même veine mythologique". Il fait également remarquer qu’"à l’opposé, la violence colonisatrice de Civilization VI est rarement contestée". Ces exemples montrent à quel point il est important de "contextualiser la violence des jeux vidéo pour comprendre leurs effets sur les enfants."

La responsabilité des parents

"Il arrive que les enfants jouent parce qu’ils n’ont rien de mieux à faire. Ils jouent pour tromper l’ennui, ou parce qu’ils ne peuvent pas rejoindre leurs amis en dehors de la maison", explique Yann Leroux, insistant sur le contexte.

Le jeu vidéo devient alors une échappatoire. Mais cela ne doit pas empêcher les parents de s’intéresser à la pratique de leur enfant. "La répétition d’expériences négatives avec les jeux vidéo est problématique, non pas à cause des jeux vidéo, mais parce qu’elle indique que l’enfant ne sait pas répondre d’une manière adaptée aux problèmes qu’il rencontre avec les jeux vidéo", ajoute-t-il. "Il est fort probable qu’il réponde d’une manière inadaptée à tous les problèmes du même type".

Et Olivier Duris d’acquiescer: "Les parents ont un rôle à jouer notamment pour faire attention aux jeux joués. Cela arrive trop souvent qu’on leur demande à quoi leur enfant joue et qu’ils ne sachent pas répondre. Ils doivent s’y intéresser."

"Les plus jeunes peuvent être choqués, traumatisés par certaines images dans les jeux qui ne sont pas adaptés à leur âge, comme au cinéma. Un PEGI 18 n’est pas fait pour un jeune de 8 ans à la même manière qu’un film attendait moins de 16 ans n’est pas pour un enfant non plus."

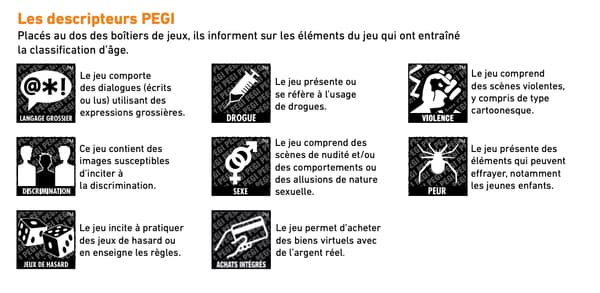

En cela, la classification PEGI, qui définit l’âge recommandé pour un jeu, est une mesure très utile. "Elle est mieux réfléchie, mais pas assez connue des parents", déplore Olivier Duris. "Avec l’explosion de la dématérialisation, c’est encore plus dur désormais. Avant, on pouvait voir le pictogramme sur les jaquettes, mais les jeunes achètent désormais beaucoup en dématérialisé et on voit que des plateformes comme Steam ou Epic Games Store affichent très peu l’information".

Selon lui, il faudrait une vaste campagne de communication pour le jeu vidéo, mais aussi pour le cinéma, la télévision ou les services de VOD “qui n’ont pas de classification française".

Pour lui comme pour ses homologues, les effets positifs du jeu vidéo quant à l’image de soi, les aspects cognitifs, la motricité et d’autres atouts apportés ne sont pas assez mis en avant, même s’il admet que le jeu peut parfois apporter aussi de la frustration et de la colère, mais en lien avec un jeu.

La violence exprimée n’a rien à voir. "Jouer à GTA ou Resident Evil quand on n’a pas l’âge, ça ne donnera pas envie de prendre une kalachnikov le lendemain. Ça va juste faire peur, générer des angoisses ou des incompréhensions. Et en plus, on n’y voit jamais personne brûler des voitures et piller des magasins", conclut-il.