Judaïsme, christianisme, islam: à quoi ressemble leur paradis

Le ciel au-dessus de Bogota. (Photo d'illustration) - JUAN BARRETO / AFP

"Mon royaume n'est pas de ce monde", prévient Jésus dans l'Evangile de Jean et le judaïsme comme l'islam soulignent aussi cette discordance des temps. L'au-delà surplombe ainsi l'ici-bas, et le paradis échappe aux regards de l'humanité. Les trois monothéismes en ont cependant livré leurs visions. BFMTV.com s'est tourné vers des spécialistes de la théologie et des questions religieuses pour éclaircir la particularité de chacun des paradis représentés et tenter d'en tracer un panorama.

Le judaïsme est le premier de cordée du monothéisme. Il faut pourtant se garder de le considérer comme gravé dans le marbre, identique et constant des origines à nos jours. Sa conception du devenir des défunts, elle-même, a connu un point de bascule.

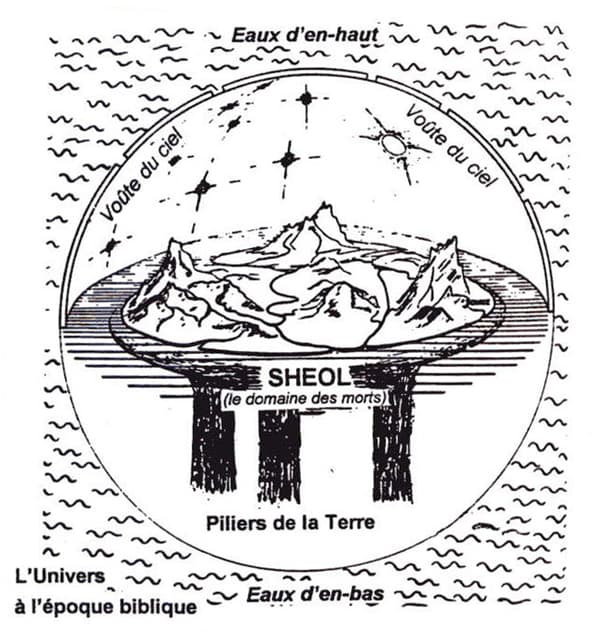

Très tôt, dans les livres de la Bible hébraïque, il lui donne même un nom: le sheol. A dire vrai, le monde des morts en reçoit d'autres: Eretz (qui signifie la "terre"), ou encore Bôr (la "fosse"). "Mais sheol est bien le terme générique", note auprès de nous Daniel Faivre, historien et auteur entre autres de Vivre et mourir dans l'ancien Israël. Pour être générique, il n'en est pas moins obscur. "C’est un terme complexe. Il y a une bonne dizaine d’hypothèses possibles et aucune de vraiment satisfaisante. Le mot sheol n’apparaît pas dans les autres langues sémitiques", pose le spécialiste qui avance tout de même une piste: "Sheol est d'abord le nom d'une divinité puis on a associé le nom du dieu au lieu."

Un dieu, à côté du Dieu d'Israël, l'imprononçable Yahvé, la perspective peut étonner. Mais Daniel Faivre appelle à "rompre avec l’image des Hébreux comme peuple monothéiste depuis le début". "Ils le sont devenus à partir de l’exil à Babylone donc au VIe siècle avant Jésus-Christ. Auparavant, il y avait un dieu principal, national. Il faut donc plutôt parler de monolâtrie que de monothéisme", poursuit-il. Or, "Yahvé apparaît véritablement comme le dieu de la vie, il est céleste. Et il n’a aucune prérogative avec le monde des morts, qui est un monde à part".

Etat des lieux du Sheol

A quoi ressemble-t-il, alors, ce sheol? L'Ecclésiaste en donne un pénible aperçu. "Chien vivant vaut mieux que lion mort, car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent plus rien", proclame-t-il au chapitre 9, verset 4 et 5. "Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec la force dont tu disposes, car il n'y a ni travaux, ni projets, ni science, ni sagesse, au séjour des morts où tu vas", assène-t-il encore au verset 10.

Daniel Faivre dresse l'état des lieux: "Le monde des morts biblique est un monde de poussière. C’est clairement un monde souterrain et donc obscur. C’est un monde où les hommes ont une vie ralentie. On ne parle pas d’éternité mais davantage d’une vie prolongée. Il semble que les morts sont aussi au courant de ce qui se passe ailleurs".

Les morts eux-mêmes y changent de nature: "Quand on meurt, on bascule dans une autre nature. Le mort devient ‘elohim’, un être non-humain."

Basculement

Le tableau rappelle davantage la fosse commune que le paradis. "Les textes n'en parlent pas comme d’un enfer. Ceux qui partent sont sans crainte, c’est l’idée de repos. C’est une espèce d’assurance: quels que soient les aléas de la vie, on allait pouvoir se reposer", intervient toutefois Daniel Faivre.

Soudain, au sein même de la Bible, la fosse cesse d'être commune et les morts se mettent à faire chambre à part. On lit ainsi dans le livre de Daniel au chapitre 12, versets 2 et 3: "Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelles."

La mort sépare désormais les justes et les injustes. Daniel Faivre explique cette bascule: "Daniel est le seul à évoquer une apocalypse dans la Bible hébraïque. La rédaction du livre de Daniel est tardive, au IIe siècle avant notre ère selon les exégètes. C’est un texte très imprégné de la révolte des Macchabées qui se sont soulevés contre l’hellénisation forcée". De cet épisode politique précis, naît une prise de conscience. "Il y a donc cette idée de révolte et de juifs mourant pour la bonne cause. Or, à ce moment-là, la rémunération par Yahvé pendant la vie paraît de moins en moins évidente. Cette question de la césure du monde des morts apparaît donc là."

Influence entre cousins

L'auteur parle même d'une "révolution funéraire", entre les "deux testaments", d'une "fracture" provoquée entre le IIe siècle avant notre ère et la fin du Ier siècle. "Quand on quitte l'Ancien Testament, le monde des morts est en ruines, sans dieu, comme le montre le texte de L’Ecclésiaste, et quand on ouvre le Nouveau Testament, le monde des morts est clairement divisé entre paradis et enfer", explicite-t-il. Si la rupture avec le sheol des anciens se consomme lors de cette période charnière, les croyants continuent, en aval, de creuser ce céleste sillon. Certains chercheurs élaborent ainsi l'idée d'un judaïsme influencé par le christianisme.

"On a souvent l’image d’un judaïsme premier puis d’une création filiale du christianisme, mais je développe l’idée que c’est une façon erronée de penser la chose. Il y a une religion biblique de l’Ancien Testament qui disparaît avec la chute du Temple, puis la naissance de deux religions séparées, cousines", appuie Daniel Faivre.

Le livre de Daniel annonce une seconde révolution, celle de la résurrection des corps, parachevée, justement, par le christianisme.

Le corps glorieux et les cieux du christianisme

Selon la religion chrétienne, après la mort et le salut, le défunt connaîtra une existence physique dans l'au-delà. Il habitera alors son "corps glorieux". Si Jésus fournit le premier exemple d'une telle consécration, Saint Paul est le premier à l'avoir théorisée. "Corps glorieux" apparaît dans la première lettre aux Corinthiens, mais surtout dans celle aux Philippiens, au chapitre 3, versets 3-21:

"Car je vous l’ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant: beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur dieu, c’est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte; ils ne pensent qu’aux choses de la terre. Mais nous, nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d’où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir."

Le père Gérard Billon, bibliste à l'Institut catholique de Paris, président de l'Alliance biblique française, a dissipé pour nous les ombres autour de cette notion. "Ce qu’on appelle le corps glorieux, c’est d’abord celui du Christ ressuscité. Paul pensait vraisemblablement qu’il verrait la fin des temps de son vivant, et donc le Christ. Et il pensait qu’à ce moment-là nous serions transformés", éclaire-t-il. Quant à savoir comment, précisément, se traduira cette transformation, l'affaire se complique singulièrement. "Il ne s’engage pas sur ce que sera cette transformation. C’est le corps du Christ tel que Dieu l’a voulu mais la forme de ce corps ni Paul ni l’Eglise ne s’engagent là-dessus", enseigne le père Billon.

Un corps sans âge

Une scène tirée de la fin de l'Evangile de Jean est demeurée célèbre. Thomas ne veut pas croire à la résurrection du supplicié. Jésus vient alors à lui, lui montre les traces de clous sur ses mains, et lui fait tâter les plaies sur ses flancs. Si on suit cette logique, les êtres semblent devoir conserver dans la vie éternelle les traces de leur passage sur terre. "Ce n’est pas que le Christ garde la trace des accidents de la vie, il garde celles de la crucifixion, ce moment du don total du Christ à son père et aux hommes, du don de soi et du salut", nuance le bibliste.

Un corps régénéré, oui, mais lequel? Durant toute la vie, le visage et le reste ne cessent d'évoluer, de se remodeler, plus simplement de vieillir, dans un étourdissant bal des têtes. "Il y a une question qui revient souvent : nos corps glorieux auront quel âge? En fait, il n’y a pas d’âge. On ne sait pas. Le langage est infirme pour parler de cette réalité", balaie le théologien.

L'union avec Dieu

Celui-ci précise que c'est l'union à Dieu qui caractérise le corps glorieux:

"La question du corps n'est sans doute pas tant physique…Quand Paul dit qu’on sera semblable au corps du Christ, il dit qu’on sera le nouvel Adam, donc l’être humain dans sa plénitude. Un corps de gloire est un corps en relation avec Dieu, qui peut voir Dieu."

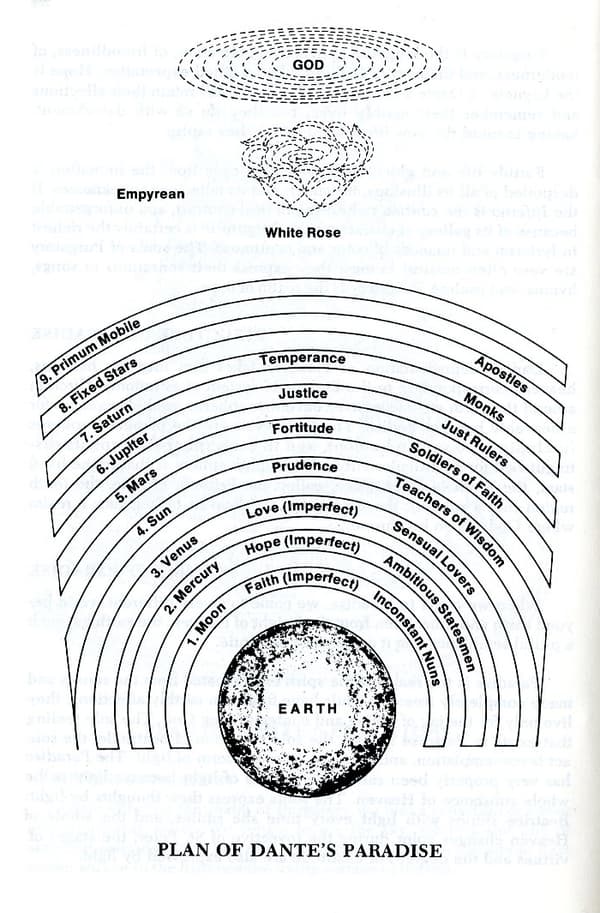

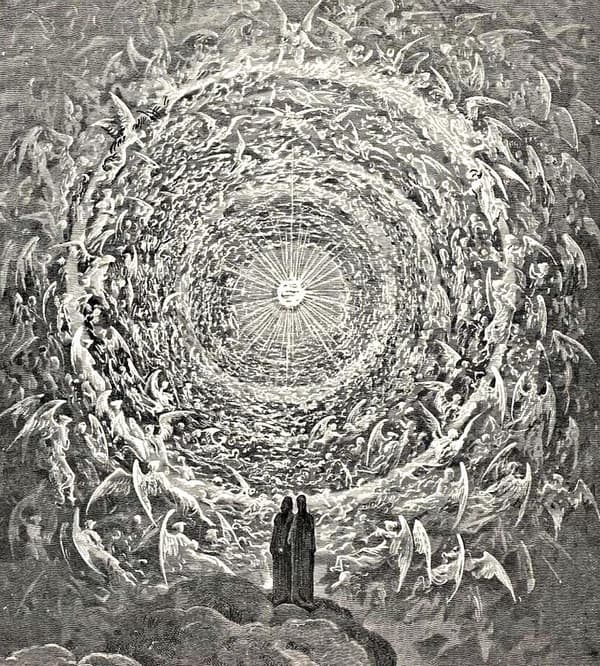

La vie après la mort bénéficie dans les cultures chrétiennes d'une vaste iconographie et d'une littérature bien fournie. Aucun interdit ne pesant sur les images dans le christianisme, contrairement au judaïsme et à l'islam, peintres, poètes et écrivains ont fait un large usage de cette licence. L'italien Dante, notamment, a immortalisé ce face-à-face entre l'Homme et Dieu dans son Paradis, inclus dans sa Divine comédie.

Après l'enfer et le purgatoire, le poète atteint ainsi aux neuf sphères ou cieux, chacun étant lié à des vertus particulières, surplombés par l'Empyrée, où il contemple la "Rose céleste" puis Dieu.

Quand le cinéma peint le paradis

Les cinéastes se sont aussi élevés jusqu'aux cieux. Dans une scène de The Tree of Life de Terrence Malick, sorti en 2011, le personnage interprété par Sean Penn retrouve sa famille sur une plage de sable blanc où les corps se croisent. Et ses parents peuvent à nouveau serrer dans leur bras l'un de leurs fils, mort alors qu'il était encore un enfant.

Le père Gérard Billon associe un autre souvenir de cinéma à l'évocation de la résurrection des corps, une réminiscence qui prouve que cette notion très complexe a pu s'accomplir dans les films les plus populaires: Ghost, de Jerry Zucker, sorti en 1990. Au début de ce long-métrage, Sam, joué par Patrick Swayze, meurt mais choisit de rester auprès de sa petite amie Molly, désormais incapable de le voir et de l'entendre. A la fin du film cependant, alors que Sam s'apprête cette fois à quitter les mortels, il peut apparaître une dernière fois à sa fiancée. Le prêtre retrace cet échange: "Dans Ghost, le héros Sam, qui s’en va définitivement, dit à Molly: 'C’est merveilleux l’amour. Personne n’aime en vain.' Le paradis est fait de ce qu’on fait sur terre".

L'oasis paradisiaque de l'islam

Né environ six siècles après Jésus-Christ, l'imaginaire islamique attache lui aussi une dimension charnelle à l'éternité.

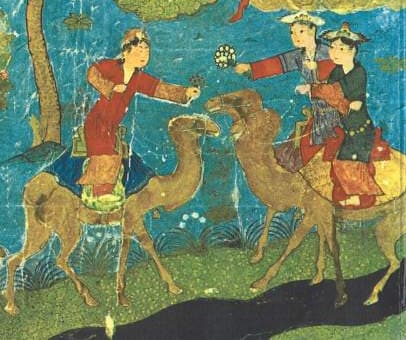

Le cadre géographique particulier de la prédication de Mahomet est l'un des sas pour comprendre l'islam des origines. L'Arabie est une péninsule largement désertique que sillonnent des caravanes de marchands. Elle apparaît à la fois comme une terre de rareté mais aussi comme un espace dévolu au commerce. Plus que ses devanciers en monothéisme, le Coran abonde en descriptions vivantes, concrètes du paradis.

Cet endroit béni où le croyant ne craint plus ni danger ni pénurie ressemble à une promesse faite à un bédouin. La tentation est grande donc de l'y restreindre. L'islamologue Guillaume Dye refuse de l'y enfermer. "C’est réducteur, voire trompeur même si ce n’est pas forcément faux", répond-t-il à BFMTV.com.

Jardin et banquets

Cette luxuriance dans les caractères attribués au paradis par le Coran se lit aussi dans les noms, très nombreux, par lesquels il est désigné. "L’expression qui revient le plus régulièrement, c’est: 'un jardin sous lequel courent des ruisseaux'", intervient toutefois Guillaume Dye. Si cette eau coulant à profusion rappelle combien elle est précieuse aux yeux de Mahomet et de ses compagnons, le paradis musulman est aussi baigné par les cultures qui bordent l'Arabie. "Il y a une tension peut-être entre un pôle plus proche des métaphores chrétiennes d’un lieu très agréable et dévolu à la présence de Dieu, et d’autres éléments mettant l’accent sur le luxe pointant vers une forme de matérialisme", pose notre interlocuteur, qui a entre autres codirigé la rédaction de Partage du sacré: transferts, dévotions mixtes, rivalités interconfessionnelles.

"Sur le contenu, on note des éléments du paradis coranique qui sont aussi des éléments communs notamment au christianisme syriaque : le jardin, la présence de fruits prêts à être cueillis, des sources, des liquides délicieux. Et on retrouve tout ça chez Ephrem le Syrien", détaille l'islamologue qui reprend:

"Mais il y a aussi d’autres éléments beaucoup moins présents dans la littérature chrétienne, par exemple les banquets. On a des arbres fruitiers qui vont faire partie de la vie quotidienne du bédouin et des choses qui marquent plus le luxe, comme des plats d’or, les bracelets, les tapis, la volaille grasse, des choses qu’on retrouve dans les banquets sassanides (la dynastie qui régnait sur la Perse au début du VIIe siècle, NDLR)".

Tout, jusqu'aux postures et à l'habillement, est décrit dans le Coran. "Les bienheureux sont allongés sur des divans, avec des bracelets, et sont souvent vêtus de vert. Le vert est la couleur dominante au paradis, et le blanc est aussi très présent", observe ainsi Guillaume Dye.

En quelques versets, du onzième au dix-huitième, la sourate 76 condense ces effluves du christianisme et ces libations orientales:

"Allah les protégera donc du mal de ce jour-là, et leur fera rencontrer la splendeur et la joie, et les rétribuera pour ce qu’ils auront enduré, en leur donnant le Paradis et des vêtements de soie. (...) Et l’on fera circuler parmi eux des récipients d’argent et des coupes cristallines, en cristal d’argent, dont le contenu a été savamment dosé. Et là, ils seront abreuvés d’une coupe dont le mélange sera de gingembre, puisé là-dedans à une source qui s’appelle Salsabil".

Des sources entre ciel et terre

Car en plus de ruisseaux, le paradis est creusé de fontaines. Outre Salsabil, on parle ainsi de la fontaine Tasnim. "Les bons seront dans un jardin de délice, sur les divans, ils regardent. Tu reconnaîtras sur leurs visages l'éclat de la félicité. On leur sert à boire un nectar pur, cacheté, laissant un arrière-goût de musc. Que ceux qui la convoitent entrent en compétition. Il est mélangé à la boisson de Tasnim, source dont les rapprochés boivent", clame la sourate 83, des versets 22 à 28.

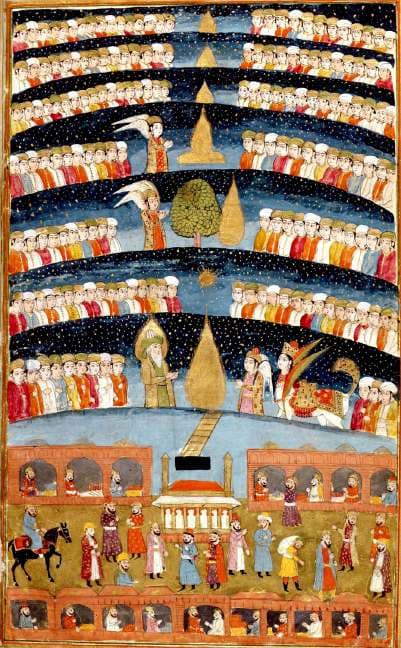

De véritables fleuves coupent même le jardin. Dans la tradition constituée par les hadiths, ces faits et paroles de Mahomet et ses compagnons rapportés selon une chaîne de transmission, ils reçoivent des noms. On en compte quatre: Saihan, Jaihan, l'Euphrate et le Nil. La présence au paradis de ces cours d'eau bien connus des hommes a quelque chose de surprenant. "Dans les cosmologies anciennes, le paradis devait se situer au confluent de ces sources. Et puis dans le cadre coranique, on a l’idée d’un paradis situé en hauteur donc ces fleuves doivent en tomber", clarifie l'islamologue.

Les vierges du paradis

Certaines habitantes du paradis sont passées à une postérité dépassant largement le cadre du monde islamique: les houris, les fameuses vierges à disposition des bons croyants. "Et ils auront des houris aux yeux grands et beaux, pareilles à des perles en coquille en récompense pour ce qu'ils faisaient", assure ainsi la sourate 56, entre les versets 22 et 24 avant de prolonger aux versets 35-37: "C'est Nous qui les avons créées à la perfection, et Nous les avons faites vierges, gracieuses, toutes de même âge".

Guillaume Dye retrace: "Ce sont des femmes très belles, toujours vierges. Il y a eu des débats pour savoir d’où ça venait, car il n’y avait pas de référence dans la littérature judéo-chrétienne. Certains ont parlé de sources zoroastriennes, avec la figure de Daena mais son rôle était seulement de guide et pas de compagne".

Plus souvent occultés, des êtres masculins desservent aussi le paradis: les gilmans. Toutefois, ils semblent avant tout destinés à une fonction d'échanson et leur union conjugale avec des femmes pieuses est au moins incertaine: "Les gilmans sont des éphèbes, des jeunes garçons éternellement jeunes qui apparaissent dans trois ou quatre passages du Coran. Mais, autant le Coran parle d’épousailles entre croyants et houris, autant il n’implique pas d’équivalent avec ces éphèbes".

La menace infernale

Enfin, la représentation de l'au-delà islamique est particulièrement diserte sur la question de l'enfer, et les douleurs éprouvées par ceux que le Coran nomme "les gens de la gauche" ponctuent le texte.

"Le Coran fonctionne de manière binaire en général. A une dizaine de reprises, on dresse l’opposition entre l’enfer et le paradis. Il y a encore plus de descriptions de l’enfer que du paradis, et elles sont faites pour effrayer. On trouve aussi l’idée que les gens du paradis peuvent voir ceux de l’enfer, par exemple dans la sourate 83, et donc peuvent jouir de ce spectacle. Un dialogue se met en place entre gens du paradis et de l’enfer", détaille le spécialiste.

Un schéma qui entre en résonance, remarque le chercheur, avec la parabole de Lazare et du mauvais riche dans l'Evangile de Luc. "En fait, il y a ici une reprise de topoi chrétiens mais qui prend un côté systématique, menaçant et répétitif, davantage encore que dans le christianisme", achève Guillaume Dye.

Loin d'être présenté une fois pour toutes aux croyants, le séjour éternel des morts apparaît ainsi comme une matière religieuse vivante, pensée sur le temps long. Au Moyen-Âge, l'Eglise s'accordera même, progressivement, sur l'existence d'un purgatoire, entre la damnation infernale et la félicité céleste. Le paradis dessiné par les différents monothéismes, qu'il soit redéfinition du sheol, lieu du salut et de la résurrection des corps ou oasis parcourue de ruisseaux, balance entre l'exception portée par la culture d'origine et interdépendance avec les conceptions véhiculées via les espérances et les théologies voisines. Comme un dialogue jamais épuisé.