Chrétiens d'Orient, dialogue interreligieux: pourquoi le voyage du pape en Irak est historique

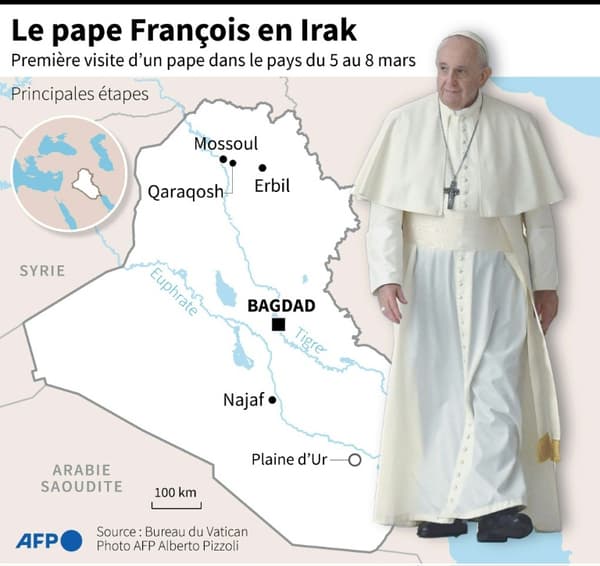

C'est la première fois qu'un pape foule la terre d'Irak. Ce vendredi, François débarque en effet à Bagdad, où il doit être accueilli par le Premier ministre Moustafa al-Kazimi puis reçu au palais présidentiel par le chef de l'État, Barham Salih. Le séjour irakien du pape, qui quittera le pays lundi, sera marqué par des rendez-vous relevant de trois agendas - religieux, symbolique et politique - et les croisant parfois.

Un périple aussi bref que dense

Vendredi, après ses échanges avec les dirigeants, il se rendra à la cathédrale Notre-Dame-de-l'Intercession endeuillée par un terrible attentat islamiste la veille de la Toussaint en 2010. Puis, il prendra la route de Najaf, ville sainte du chiisme, où il s'entretiendra avec l'ayatollah Ali al-Sistani, sommité du chiisme irakien, samedi.

Son voyage prendra alors un ton nettement plus biblique puisqu'il arrivera quelques heures plus tard au milieu des ruines d'Ur, cité mésopotamienne, dont les Écritures disent qu'elle fut la ville de naissance d'Abraham. Là, il priera avec des musulmans, des yézidis et des mandéens. Direction ensuite, dimanche, la province de Ninive, qui pour les juifs et les chrétiens rappelle la mission prophétique de Jonas, mais évoque plutôt l'occupation et les exactions de Daesh aux oreilles irakiennes.

Sur place, il visitera Mossoul, mais aussi la ville, peuplée majoritairement de chrétiens, de Qaraqosh. Surtout, il dira, devant des milliers de fidèles, la messe dans un stade d'Erbil.

"Une dimension extrêmement forte"

Ce déplacement du pape ne ressemblera à aucun autre. Tout d'abord, en ces temps de pandémie mondiale de Covid-19, contre lequel le souverain pontife a été vacciné, il ne comportera aucun bain de foule. L'itinéraire du pape sera constamment surveillé par une lourde escorte - constituée à la fois de services du Saint-Siège, de forces de sécurité irakiennes et kurdes.

Si Daesh a été vaincu, le pays est toujours instable. Mercredi, dix roquettes ont été tirées contre une base aérienne, tuant une personne. Des contraintes qui n'ont pas retenu le pape à Rome et renforcent de fait la dimension historique de ces quelques jours.

"Il y a là une dimension extrêmement forte. Quand on se souviendra du pape François, on se souviendra de son voyage en Israël lors duquel il avait touché le mur séparant Israéliens et Palestiniens, de Lampedusa, et de l'Irak", observe auprès de BFMTV.com Christophe Dickès, historien spécialiste de l'Église, auteur de Le Vatican, vérités et légendes, chez Perrin, et créateur du podcast Storiavoce.

Son message aux chrétiens... et aux autres

Mais il ne s'agit pas de parader. Le pape veut d'abord apporter son soutien aux chrétiens d'Orient, dont la situation est menacée dans ce pays meurtri. Selon La Croix, alors qu'ils comptaient encore de 1,2 million à 1,5 million d'individus en 2003, ils en sont aujourd'hui réduits à une portion congrue de 400.000 âmes.

"Il y a une volonté réelle de la part du Saint-Siège de trouver à tout prix des solutions pour la région en faisant ce pour quoi la diplomatie vaticane existe: être sur le terrain pour protéger les chrétiens là où ils sont", nous explique Christophe Dickès, qui ajoute: "Je pense qu'on ne comprend pas ce voyage sans cette volonté de trouver une pacification".

Frédéric Mounier, auteur du Pape qui voulait changer l'Église, ouvrage publié aux Presses du Châtelet et consacré à François, nous précise: "Le pape va réconforter ces chrétiens d'Irak, les inciter à rester sur place car ces gens sont chez eux en Irak, ils étaient chrétiens avant que l'Europe ne le devienne, avant l'islam. Mais il vient surtout pour rendre sa dignité au peuple irakien dans son intégralité".

Une main tendue aux chiites après les sunnites

Bête politique, le pape François n'est pas du genre à transformer son séjour en une simple homélie longue de trois jours. "Il va rappeler qu'il faut des lois équitables pour tous et qu'on ne peut vivre sous le régime du confessionalisme", assure Frédéric Mounier. Pour ce dernier, il faut d'ailleurs voir dans cet objectif la raison de sa rencontre avec l'ayatollah Ali al-Sistani.

"Al-Sistani a dénoncé Daesh, pris position pour une citoyenneté irakienne commune. En quelque sorte, François choisit al-Sistani contre Khamenei (lui aussi ayatollah, il est le Guide suprême de la révolution islamique en Iran, NDLR)", nous dit l'auteur, qui salue aussi le "grand courage d'al-Sistani d'accepter de rencontrer celui qui est le représentant de ceux que beaucoup d'Irakiens considèrent comme des 'croisés' depuis l'invasion de l'Irak par les Américains".

En 2019, à Abou Dhabi, le pape François et Ahmed al-Tayeb, imam de l'Université d'Al Azhar, grande autorité sunnite sise au Caire, signaient une déclaration commune sur la fraternité et la liberté religieuse. Frédéric Mounier pense que le souverain pontife s'apprête à renouveler l'initiative: "Il va faire la même chose avec al-Sistani, sauf que cette fois l'effort, portera sur les Chiites." L'historien Christophe Dickès souligne lui aussi que le pape François aime répéter ses gestes: "François est un scientifique qui reprend son éprouvette pour trouver la meilleure alchimie possible".

"La diplomatie du signal faible"

Un sens pratique qui colle avec la tradition vaticane. "Le diplomate Bruno Joubert m'a un jour donné la meilleure définition de la diplomatie pontificale: 'C'est une diplomatie du signal faible'. Donc le moindre souffle de vent favorable, il va vouloir l'exploiter. C'est ce qu'il tente ici, en profitant d'un moment où on lui a dit que le voyage était possible", analyse Christophe Dickès.

La ligne de crête

Les instants passés à Ur, dans le sud du pays, lors desquels le pape doit prier avec des musulmans, des yézidis et des mandéens, constitueront peut-être le point d'orgue symbolique du déplacement. Cet événement inédit convoque pourtant un autre souvenir: celui des rencontres d'Assise, des réunions interreligieuses instituées par le pape Jean-Paul II.

Cependant, à l'époque de leur première édition en 1986, le pape polonais avait pris soin de souligner que les différents cultes allaient "non pas prier ensemble", mais "être ensemble pour prier". Dans sa vidéo diffusée ce jeudi à destination des Irakiens, le pape François a lui évoqué son "désir de prier ensemble (…) avec les frères et sœurs d’autres traditions religieuses".

Ce rassemblement à Ur et cette attitude directe devraient lui attirer quelques détracteurs. "François n'est pas un théologien, ce qui conduit parfois à une approximation dans les mots...", commente Christophe Dickès, qui remarque que la "droite de l'Église va se lever sur cette question". "Il est sur une ligne de crête", reconnaît Frédéric Mounier. "Des critiques pourront lui reprocher un irénisme, une inconscience", enchaîne-t-il, avant de poser: "C'est le confirmation de son insistance sur le dialogue interreligieux comme condition de survie de l'humanité".

Retour au tragique

Reste à savoir si cette politique d'ouverture remportera son succès, en améliorant concrètement et sur la durée la situation de l'Irak. L'essentiel est pourtant ailleurs, pour Frédéric Mounier: "N'empêche que, dans tous les cas, le pape va laisser des semences de justice, de paix, qui vont conforter les acteurs qui font un travail formidable sur le terrain".

"Il peut y avoir une naïveté dans cette politique, mais c'est son rôle d'être un médiateur, c'est le rôle du Saint-Siège de protéger les communautés là où elles sont, même si je doute beaucoup du résultat final ici", glisse Christophe Dickès. L'historien achève toutefois: "Ce qui différencie François de certains de ses prédécesseurs, comme Jean XXIII ou Paul VI, c'est qu'il sait que l'histoire est tragique. Il le porte sur son visage". Un point commun, déjà, avec les Irakiens.