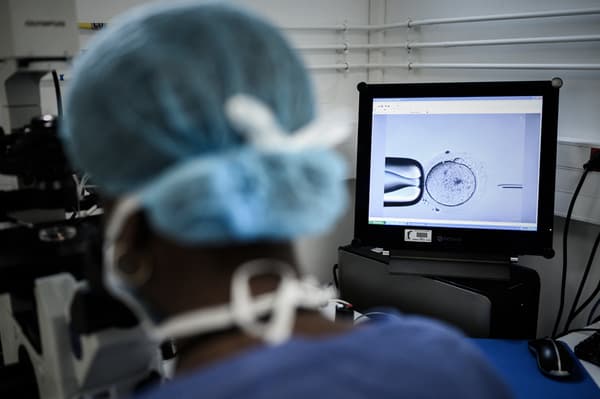

Lionel BONAVENTURE / AFP

PMA pour toutes: 9 mois après, l'attente se prolonge pour les femmes

Le

"On m'a proposé un rendez-vous le 27 novembre 2023." Adeline a 35 ans et souhaite, depuis plusieurs années, avoir un enfant. C'était d'ailleurs un projet qu'elle partageait avec son précédent compagnon. Mais après l'échec de son couple, la trentenaire décide de se tourner vers une PMA en solo - elles sont officiellement ouvertes aux femmes célibataires et aux couples de femmes depuis la loi bioéthique du 2 août 2021.

"J'ai eu des déceptions amoureuses avec la gent masculine et aujourd'hui, je me dis que j'ai toute la vie pour rencontrer un homme, mais pas pour faire un enfant", explique-t-elle à BFMTV.com. "Dès que la loi est passée, j'ai voulu prendre rendez-vous. Mais quand j'ai appelé, personne n'était au courant, les protocoles n'étaient pas ouverts, ils ne savaient pas comment procéder."

"J'ai rappelé en décembre, ils me proposaient un premier rendez-vous dans deux ans."

Ce qui aurait signifié, dans le meilleur des cas, une première insémination autour du printemps 2024. Des délais qu'elle juge "beaucoup trop longs". "J'aurai alors 37 ans. Si ça se trouve, il faudra me faire une fécondation in vitro (FIV) du fait de mon âge", angoisse la jeune femme qui réside dans l'Isère.

Adeline s'adresse alors à un autre centre d'AMP (pour "assistance médicale à la procréation", terme qui est inscrit dans la loi de bioéthique, même si PMA est plus courant). On lui propose un premier rendez-vous fin août. Si son dossier est validé, l'insémination pourra se faire dans les six mois, lui assure-t-on.

"Les années passent et je n'imagine pas ma vie sans enfant", confie Adeline. "Ce serait pour moi un échec de vie de ne pas être mère."

Un à deux ans d'attente

Officiellement, toutes les femmes, quelle que soit leur situation maritale, peuvent désormais bénéficier d'une PMA jusqu'à l'âge de 45 ans. Différentes techniques sont proposées selon les situations: insémination artificielle ou fécondation in vitro, avec ou sans don d'ovocyte. Ce sont les Cecos - Centre d'étude et de conservation des œufs et du sperme humain - qui gèrent les dons d'ovocytes et de spermatozoïdes. La France en compte 31 implantés dans des CHU.

En principe, le parcours commence par une demande évaluée par l'équipe médicale d'un centre d'AMP. Ensuite, plusieurs entretiens sont organisés, notamment sur "la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée". Après le dernier entretien, la ou les demandeuses bénéficient d'un délai de réflexion d'un mois, et un délai supplémentaire peut être jugé nécessaire "dans l'intérêt de l'enfant à naître".

Le gouvernement avait annoncé vouloir réduire les délais d'attente d'un an à six mois grâce à un nouvel investissement de 8 millions d'euros. Mais dans les faits, comme le montre l'exemple d'Adeline, il faut souvent attendre plusieurs mois avant de décrocher le premier rendez-vous, puis de nouveau plusieurs mois pour les suivants. Et depuis le décret du 28 septembre 2021, qui ouvre effectivement la PMA à toutes les femmes, ces délais se sont encore allongés.

Si de premières FIV pour des couples de femmes ont été réalisées en fin d'année dernière, par exemple à Nancy, Sandrine Trichard, co-fondatrice des Matrikas - une association qui a milité pour la PMA pour toutes - estime que ces quelques annonces ne reflètent pas la réalité.

"Cela dépend des centres mais dans certains, notamment ceux qui reçoivent beaucoup de demandes, entre le moment où vous décrochez votre téléphone pour prendre le premier rendez-vous et le moment où vous bénéficierez enfin d'une insémination ou d'une FIV, il peut se passer plus d'un an, voire deux", pointe-t-elle pour BFMTV.com. Parfois plus selon les centres.

"Le droit d'être inscrites sur une liste"

Sandrine Trichard estime ainsi qu'avec l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, ces dernières ont surtout "gagné le droit d'être inscrites sur une liste d'attente". Ce qui est d'autant plus difficile à vivre que "chaque mois compte", continue la co-fondatrice des Matrikas. "Un an, un an et demi avant d'espérer tomber enceinte, c'est long, sans compter la fertilité qui baisse avec les années (elle diminue à partir de 35 ans, NDLR)."

Et sans compter que "quand on entre dans un parcours de PMA, on sait que les chances de réussite sont faibles".

En effet, selon les données de l'Agence de la biomédecine, le taux de réussite - c'est-à-dire le pourcentage qui débouche sur la naissance d'un enfant - pour une insémination intra-utérine avec don de spermatozoïdes est de 19,6%. Pour une FIV, c'est 19,8% - 21,3% avec don d'ovocytes.

Mélodie et sa compagne, qui vivent dans le Nord, ont ainsi décidé de se tourner vers l'étranger pour réduire les délais. "En février, on a voulu prendre rendez-vous mais ils ne pouvaient pas nous donner de date, ils ne traitaient que les demandes faites jusqu'en décembre", témoigne-t-elle auprès de BFMTV.com.

Inquiète, la jeune femme de 34 ans contacte alors une clinique en Belgique sur les conseils de sa gynécologue. Un rendez-vous lui est donné un mois plus tard avec une liste d'examens à réaliser, pour un total de 2200 euros. "On a pris un crédit", explique Mélodie. Mais la démarche s'annonce efficace: sa première insémination a eu lieu mi-avril. Soit moins de deux mois après son premier coup de fil.

"Quand je l'ai dit à ma sœur, elle a halluciné", raconte Mélodie. "Elle-même a bénéficié d'une PMA en France pour concevoir un enfant avec son conjoint mais elle a dû attendre deux ans."

"Certaines femmes ne peuvent pas attendre"

Pour Catherine Clavin, coprésidente de l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens (APGL), la France est encore loin du niveau de ses voisins européens. "En Belgique, en Espagne ou aux Pays-Bas, tout est plus clair, plus simple", estime-t-elle. "Il n'y a pas de délais et au premier rendez-vous, tout se met en place dans les trois mois. Certaines femmes ne peuvent pas attendre."

Ce dont témoigne Jade Lorenzo, créatrice du groupe Facebook "PMA parlez-moi d'amour", mère d'un premier enfant né il y a dix ans par PMA et de nouveau en parcours pour concevoir un second enfant.

"La PMA, en France, c'est le parcours du combattant, il faut un mental d'acier", regrette-t-elle auprès de BFMTV.com.

Cette jeune femme de 35 ans, qui vit à Montpellier, souffre de pathologies qui altèrent sa fertilité. S'il lui reste encore la possibilité de bénéficier d'une dernière FIV en France, elle et son conjoint ont décidé de tenter leur chance à l'étranger. Jade Lorenzo remarque ainsi qu'en Espagne, les médecins lui ont immédiatement prescrit certains examens que leurs homologues français n'avaient réalisé qu'après quatre fausses couches et huit échecs implantatoires.

"Au total, je cumule treize ans de parcours. Et en treize ans, j'ai vu les conditions se dégrager. Toutes les excuses sont bonnes pour recaler les femmes, ça devient de l'abattage. La France a dix ans de retard sur l'étranger."

40 nouvelles demandes par mois

Gynécologue et médecin de la reproduction à la clinique mutualiste La Sagesse à Rennes, Anne Guivarc'h-Lévêque accompagnait déjà des couples de femmes et des femmes seules dans leurs démarches à l'étranger. Elle croule désormais sous les rendez-vous. "Nous sommes trois médecins dans mon cabinet", détaille-t-elle pour BFMTV.com. "Depuis la nouvelle loi, on reçoit en moyenne une quarantaine de demandes par mois."

"Nous avons dû nous limiter à une nouvelle patiente par semaine et par médecin pour ne pas emboliser le système."

Pour Anne Guivarc'h-Lévêque, les demandes liées à l'ouverture de la PMA à toutes les femmes ont été largement sous-évaluées par les autorités. "On s'attendait à 1000 demandes supplémentaires en 2021, on est déjà plutôt autour de 3500", admettait en septembre l'entourage du ministre de la Santé. L'année dernière, entre le 1er août et le 15 octobre, 2753 premières demandes de consultation ont été reçues par 25 des Cecos de l'Hexagone - quatre fois plus que sur l'ensemble du premier semestre.

Parmi ces nouvelles demandes, quelque 1071 concernaient des couples de femmes et 1316 des femmes non mariées, compte pour BFMTV.com Claire de Vienne, médecin référent en assistance médicale à la procréation à l'Agence de la biomédecine. Ce qui signifie que près de 90% des demandes concernaient les nouveaux profils de femmes autorisés par la loi.

"Il y a une très grande augmentation de l'activité, c'est du jamais-vu en AMP. Les centres doivent s'adapter et s'ajuster à cette demande sachant que ce sont des activités qui prennent énormément de temps."

Claire de Vienne se veut rassurante, c'est "une période de transition". Et selon cette représentante de l'Agence de la biomédecine, le problème ne viendrait pas des réserves de gamètes. "Le stock est là", maintient-elle. "Au 1er août 2021, nous avions 87.926 paillettes (de spermatozoïdes, NDLR)." Ce qui est moins le cas pour les ovocytes: quelque 4000 demandeuses sont actuellement sur liste d'attente.

La question de la levée de l'anonymat

Mais à partir du 1er septembre prochain entrera en vigueur la fin de l'anonymat des donneurs et donneuses. La loi de bioéthique permet en effet aux enfants nés par PMA, à leur majorité, de pouvoir accéder à leurs origines, et donc à l'identité de leur donneur, ce qui pourrait en freiner certains. Sans compter que les gamètes des personnes ayant déjà donné mais qui refuseraient la levée de leur anonymat devraient être détruits, faisant craindre une pénurie.

Ce qui alarme Manon, assistante maternelle de profession. Cette jeune femme de 26 ans, originaire d'Albi, a entrepris en début d'année des démarches pour bénéficier d'une PMA. Seule. Manon se dit aromantique - terme qui désigne les personnes qui ne tombent pas amoureuses - et asexuelle - elle ne ressent pas d'attirance physique pour qui que ce soit, homme ou femme, et n'a d'ailleurs jamais eu de relation sexuelle.

"Ils m'ont dit que pour bénéficier d'un don de gamètes, il fallait en moyenne attendre trois à six mois après la validation du dossier", explique-t-elle à BFMTV.com. "Mais avec la levée de l'anonymat, ils m'ont dit que les délais risquaient d'être allongés, sans pouvoir me dire de combien de temps exactement." Impensable pour elle de passer à côté de son projet de vie.

"Je n'ai jamais ressenti de désir pour quelqu'un, je l'ai su assez tôt", se souvient Manon. "Mais avoir un enfant, ça, j'en ai rêvé toute ma vie. Je l'attends depuis toujours en fait."