Andréa Renault

"Ces lectures ont opéré un changement en moi": quand les hommes se tournent vers les autrices

Le

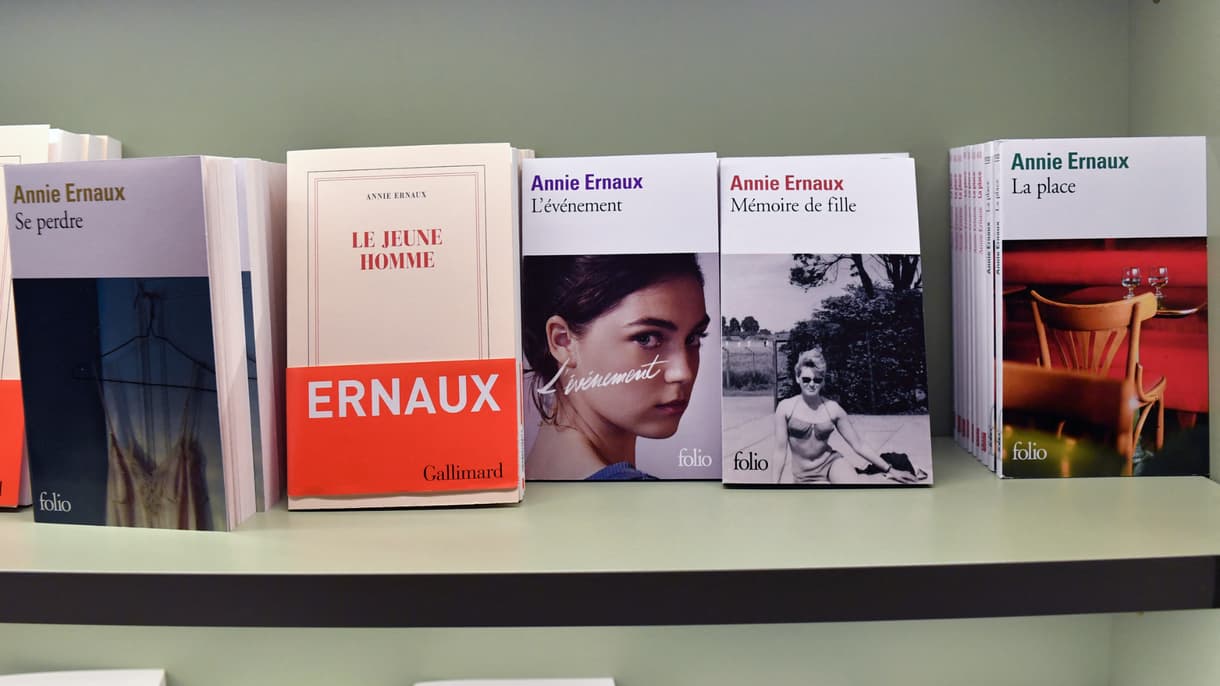

Le Nobel de littérature 2022 est revenu à Annie Ernaux, tandis que l'Académie Goncourt récompensait le Vivre vite de Brigitte Giraud. Ces graals littéraires ne traduisent pas seulement une consécration critique. De Virginie Despentes à Virginie Grimaldi, les romancières comptent aussi de beaux succès de librairie.

Un succès un peu en trompe-l’œil, au vu des chiffres de ventes - seules quatre femmes figurent dans le top 20 des livres les plus lus en 2022 - et du contenu des manuels scolaires. Les femmes y restent, aujourd’hui encore, très minoritaires.

"On est conditionné comme ça, à aller naturellement vers des auteurs masculins, en particulier quand on est un garçon. Et puis il y a 30 ans, au collège et au lycée, je me souviens avoir étudié Zola, Hugo, Stendhal... Mais pas de femme. Idem en philosophie", témoigne ainsi Antoine Gavory, auteur d'ouvrages sur Françoise Sagan ou Marguerite Yourcenar.

Impasse sur les écrivaines

Notre interlocuteur, qui est aussi journaliste, écrivain s’est rendu compte, au moment où il travaillait sur son anthologie Le goût de l'esprit français qu'il lisait “peu de femmes". Car les hommes, même grands lecteurs, sont les plus enclins à faire l'impasse sur les écrivaines, le plus souvent sans même y penser.

En 2021, la journaliste et autrice Mary Ann Sieghart a commandé une étude à Nielsen Book Research, pour chiffrer ce phénomène dans le monde anglo-saxon. Résultat, les dix autrices les plus vendues au Royaume-Uni, de Jane Austen à Margaret Atwood, sont lues par 81% de lectrices et seulement 19% de lecteurs, tandis que pour leurs homologues masculins, le rapport est de 45% de lectrices et 55% de lecteurs.

C'est aussi l'une des thèses défendues par Alice Zeniter dans son essai Toute une moitié du monde, où elle remarque d'ailleurs que certains en souffrent. Comme l'écrivain Tristan Garcia dont elle cite le propos suivant: "J'ai l'impression que mon éducation littéraire s'est faite malgré tout, à 90% minimum, par des romans, par des fictions écrites par des hommes. Et parfois j'en conçois une sorte de tristesse".

Les effets de ce conditionnement peuvent durer longtemps. Et s'étendre très en aval du parcours scolaire. Les yeux de Benoît Auclerc, aujourd'hui maître de conférences à l'Université Lyon III-Jean Moulin, ne se sont ainsi décillés que bien plus tard, alors que le chercheur travaillait déjà sur des écrivaines aussi exigeantes que Nathalie Sarraute ou Monique Wittig.

"Personnellement, ça m’a pris du temps pour voir qu’un certain nombre des auteurs qui m’intéressaient étaient des femmes", glisse-t-il.

Il ne faut donc pas s'étonner que les hommes - même lecteurs avertis - se contentent souvent de préjugés quant aux femmes en littérature.

"J'identifiais la littérature des femmes à quelque chose de romantique, à l'amour courtois, à quelque chose de facile... Alors que c'est une littérature très complexe et innovante!", analyse Antoine Gavory.

Mais encore faut-il que les conditions soient réunies pour dissiper le malentendu. Une entreprise qui suppose redécouverte et légitimation, et dans laquelle les hommes n'ont joué qu'un rôle très secondaire d'après Benoît Auclerc: "La réhabilitation du matrimoine est en fait un travail de longue haleine, porté par des chercheuses, comme Martine Reid qui a fait paraître Femmes et littérature, et des éditrices – comme Cambourakis, L’Arche ou Ypsilon – qui font beaucoup pour traduire, publier, redécouvrir des autrices".

Elodie Pinel est de celles-là. L'agrégée de lettre modernes, qui a co-écrit Pour en finir avec la passion: l'abus en littérature avec Sarah Delale et Marie-Pierre Tachet (à paraître chez Amsterdam), plante le panorama:

"On est peut-être à un moment charnière, presque de discrimination positive, où on doit se faire les passeurs de ces autrices pour leur apporter la reconnaissance qu’elles n’ont pas toujours eue jusque-là". "C’est une œuvre de réparation qui est en cours", continue-t-elle, poussant même plus loin: "La littérature est la pointe avancée de la visibilisation des femmes".

Mise en évidence qui commence par une lumière nouvelle jetée sur la fiction elle-même. Le premier enjeu pour un lecteur masculin s'approchant de cette terra (quasi) incognita est en effet d'accepter de se reconnaître dans l'autre sexe, car les personnages féminins y sont plus nombreux, et représentés bien différemment. "En ce qui concerne la littérature féminine, le travail le plus important pour moi a été de lire des romans où les personnages principaux étaient des femmes et de réussir à m'y identifier", concède Antoine Gavory.

Voilà bien une difficulté qui ne se pose plus aux lectrices qui ont dû la lever par la force des choses, au vu de l'omniprésence des héros masculins. Catalogue qui pourrait bien entretenir certaines préventions, remarque Elodie Pinel:

"Il y a une telle offre de personnages masculins intéressants qu’avant d’aller vers des personnages féminins qui, en plus, n’offrent pas souvent des identifications galvanisantes...

"Et puis, les destinées féminines sont vues comme douloureuses, compliquées. Ce n’est pas facile d’aller vers des parcours qu'on n'a pas envie de vivre".

"Se mettre dans la tête d'autrui"

Certains profils auraient pourtant un bonheur particulier à passer outre selon elle: "Se mettre dans la tête d'autrui, adopter un autre point de vue que le sien est extrêmement intéressant pour un auteur".

L'écrivain Antoine Gavory nous le confirme. Non seulement sa fréquentation accrue des autrices l'a récemment emmené sur des pistes où il n'aurait pas songé s'aventurer auparavant, mais elle le conduit de surcroît à donner davantage d'épaisseur à ses héroïnes: "Ces lectures ont opéré un changement chez moi, en tant qu'auteur. Je me pose plein de questions sur l'image que je vais donner des femmes dans mes romans".

Il illustre: "Mon livre La théorie de l'adolescence a été salué - à une échelle confidentielle - comme féministe parce que je m'y mettais dans la peau d'une femme. Et en ce moment, je termine un livre se passant dans le milieu de la politique des années 1980, un milieu très machiste".

On tient là l'une des vertus possibles d'une attention renforcée aux autrices pour les hommes: permettre l'adoption d'un point de vue qui sans ça serait resté étranger au lecteur, et peut-être insoupçonné. Benoît Auclerc, coauteur notamment de Lire Monique Wittig aujourd'hui, a fait l'expérience de ce décentrement au contact de cette philosophe et militante féministe queer lesbienne, aussi radicale dans sa pensée que dans son style. Complexité qui lui a toutefois rendu service: "Lire Monique Wittig en étant homme, c’est se retrouver en position d’extériorité mais une extériorité accueillante car elle rend flottantes les catégories du masculin et du féminin."

Le fantôme de "l'écriture féminine"

Un fantôme hante en tout cas cette réflexion, qu'il faudra bien étreindre: existe-t-il une écriture féminine? Si non quel intérêt aurait-on à lire des femmes en priorité? Mais si oui ne risque-t-on pas de recréer un éternel féminin?

"Je ne vois pas tant de différences entre hommes et femmes dans l'écriture. il y a des écritures féminines et pas une écriture féminine".

"En revanche, je dirais qu'il y a chez les femmes une façon différente d'aborder les personnages féminins de manière plus profonde", souligne Vincent Méplont, lecteur qui a pris conscience de ses lacunes en matière d'autrices en fréquentant le site littéraire Babelio.

Benoît Auclerc est plus définitif encore: "Non, je ne pense pas qu’il y ait d’écriture féminine sauf à penser que toutes les femmes écrivent de la même manière".

"L’expression est tout à fait piégée. D’ailleurs, j’hésite même entre ‘écrivains’ et ‘écrivaines’. Si on fait de la littérature écrite par des femmes une catégorie à part on prend le risque d’en faire une catégorie de relégation", souligne l'universitaire.

Intimité et minorité

On l'aura compris l'hypothèse n'est pas très populaire. Elle menace trop de verser les lecteurs dans une nouvelle fosse à préjugés, sous couvert d'excellentes intentions, pour qu'on s'y engage. Elodie Pinel suggère cependant une première marche pour nous sortir de l'ornière: "Les femmes ont souvent investi le champ de l’écriture de soi, de l'intime, qui est en revanche moins investi par les hommes".

Cette attention portée à l'intériorité se double de la conscience d'être une minorité symbolique. Ce qui ne va pas sans répercussions sur le texte. "Cette position minoritaire rend les écrivaines sensibles à capter quelque chose des rapports de force à l'oeuvre dans la langue et les rapports interpersonnels. Ce à quoi je suis sensible", expose Benoît Auclerc.

Cette conjonction d'une écriture de l'intime et d'une position minoritaire engendre donc ce dernier trait: donner un souffle à des voix inaudibles ou éteintes par ailleurs. D'où l'aspect polyphonique - diversifiant les points de vue - de nombreux romans écrits par des autrices. "Cette position minoritaire peut apporter une plus grande sensibilité aux voix multiples", abonde le maître de conférences à l'Université Lyon III-Jean Moulin.

Ce que peuvent les lecteurs

Peut-être faudrait-il voir dans cette capacité à embrasser plus largement le réel, à coller à ses évolutions, l'un des facteurs pour lesquels les autrices sont aujourd'hui davantage ou mieux lues. "Les femmes devancent largement les hommes dans l'innovation et l'adaptation à la société. Les hommes ont plus de mal à se faire à ces nouveaux codes", nous aiguille Antoine Gavory.

L'approche de la production littéraire féminine dépend en effet de débats sociétaux, surtout à l'heure où de nombreux hommes redéfinissent leur rapport à la masculinité. "Ce sont des œuvres qui interrogent les rapports de force tels qu’ils s’exercent depuis une certaine masculinité, du patriarcat, pour dire le mot, ce qui intéresse aussi les hommes gays", exemplifie Benoît Auclerc. "Dans l’idée de trouver des alliés, ça compte", note-t-il encore.

L'ouverture d'un public masculin à l'imaginaire féminin est donc chargée de promesses. Vincent Méplont, en est du moins convaincu.

Educateur spécialisé dans la lutte contre les violences faites aux femmes, il fait le lien entre ce sujet douloureux et la rareté des femmes dans de nombreux panthéons littéraires: "La question des violences, c'est la question de la place des femmes et de leur représentation."

"On se permet d'autant plus de violences à leur égard qu'on leur laisse peu de place, qu'elles sont peu représentées. Plus elles auront de place et de voix moins on se permettra de violences contre elles".

Et à ceux qui penseraient que la lecture ne pèse pas lourd face à une réalité si douloureuse, il répond: "Le volontarisme du lecteur peut influencer celui de la société."

Quand bien même cette profession de foi se révélait trop optimiste, le lecteur n'aurait rien à perdre. Si ce n'est le risque d'hémiplégie littéraire.