Une famille "française" du Néolithique reconstituée grâce à une révolution dans l'usage de l'ADN

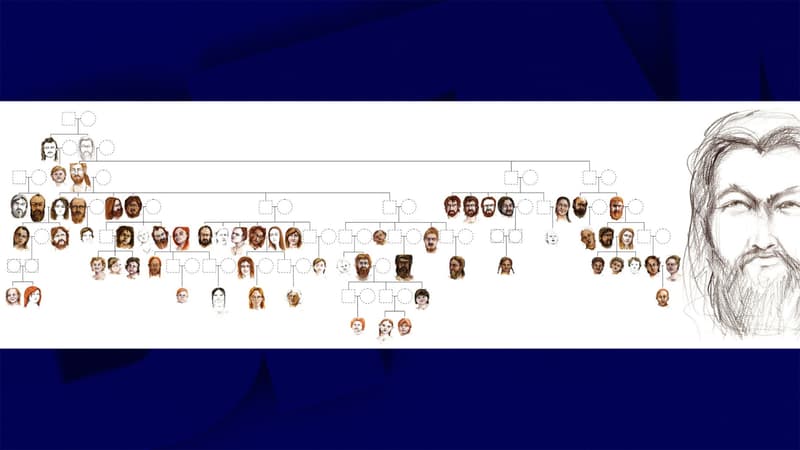

Interprétation artistique du grand arbre généalogique de Gurgy avec des portraits dessinés à la main. Le grand portrait de droite est une représentation de "l'ancêtre commun". - Peinture par Elena Plain/reproduites ici avec l’autorisation de l’Université de Bordeaux-UMR 5199 PACEA

Une étude publiée mercredi dans la revue scientifique Nature présente deux arbres généalogiques ayant cohabité autour des années 4700 avant notre ère sur l'actuelle commune de Gurgy, au nord d'Auxerre, dans l'Yonne. Des informations inédites sur leurs modes de vie ont pu être obtenues par une équipe franco-allemande qui a mobilisé des techniques d'analyse ADN encore rarement utilisées dans le champ archéologique, relatent The Conversation et Le Monde.

Une communauté "structurée autour des hommes"

À partir des 128 dépouilles découvertes sur le site pendant les fouilles qui ont pris fin en 2007, une première famille de 63 individus et une deuxième de 12 individus ont pu être reconstituées grâce à l'identification de particularité génétiques communes.

Cette nouvelle étude met en évidence une organisation sociale "structurée autour des hommes", explique à BFMTV.com Maïté Rivollat, archéologue à l'université de Gand (Belgique) et co-autrice de l'étude, menée alors qu'elle travaillait à l'université de Bordeaux

Les garçons naissaient et vivaient toute leur vie au sein de ce même groupe de Gurgy, ce que l'on appelle la "patrilinéarité". Les femmes proviendraient quant à elles de l'extérieur du groupe (concept de "virilocalité") et vraisemblablement de plusieurs groupes différents, car elles n'avaient pas de proximité génétique entre elles.

Par ailleurs, les restes d'un "ancêtre commun" à la lignée la plus fournie ont également été identifiés: cet homme n'a pas vécu sur le site où ses restes ont été retrouvés. "Ça signifie qu'ils ont estimé important de l'emmener avec eux lorsqu'ils se sont déplacés", développe Maïté Rivollat.

"Ce n'était pas imaginable il y a dix ans"

"C'est fou d'avoir des données sociales sur un groupe qui a vécu il y a 7000 ans", s'enthousiasme l'archéologue. "Je ne pense pas qu'on ait des preuves plus anciennes de ces pratiques sociales."

Pour les archéologues, les sites funéraires sont des sources d'informations privilégiées, particulièrement pour la période préhistorique (jusqu'à environ -3000 avant JC) caractérisée par l'absence de traces écrites. Or, ces sites ne sont apparus qu'avec la révolution néolithique, marquée par l'émergence de populations maîtrisant l'agriculture et qui ont adopté un mode de vie sédentaire. Cette révolution remonte à environ -10.000 en Anatolie et elle est arrivée par migrations humaines dans la zone de l'actuelle France "entre -5500 et -5100", précise Maïté Rivollat.

La mise en évidence de ces liens généalogiques entre les individus et de leurs pratiques sociales a été permise grâce à l'utilisation "de méthodes qui ont 5-7 ans" pour analyser l'ADN, en plus des méthodes classiques d'examen des dépôts chimiques sur les dents des dépouilles. "Jusqu'à maintenant, la génétique servait à retracer les mouvements de populations avec une approche biologique et démographique. Maintenant, on peut avoir des profils de groupe et plus seulement de populations. On réduit l'échelle", précise Maïté Rivollat, qui affirme que la première étude de ce type date de 2019.

"Ça ouvre de nouvelles possibilités quant à l'analyse de l'aspect social de l'archéologie. Relier plusieurs générations entre elles comme ça, ce n'était pas imaginable il y a dix ans", souligne-t-elle.

La chercheuse appelle toutefois à la prudence. Elle rappelle qu'"on ne peut pas définir le fonctionnement des groupes en fonction des données génétiques" et qu'"il faut être prudent sur les conclusions qu'on en tire: on ne saura jamais vraiment comment fonctionnaient réellement les relations entre les gens".