L'homme n'utilise que 10% des capacités de son cerveau: pourquoi c'est faux

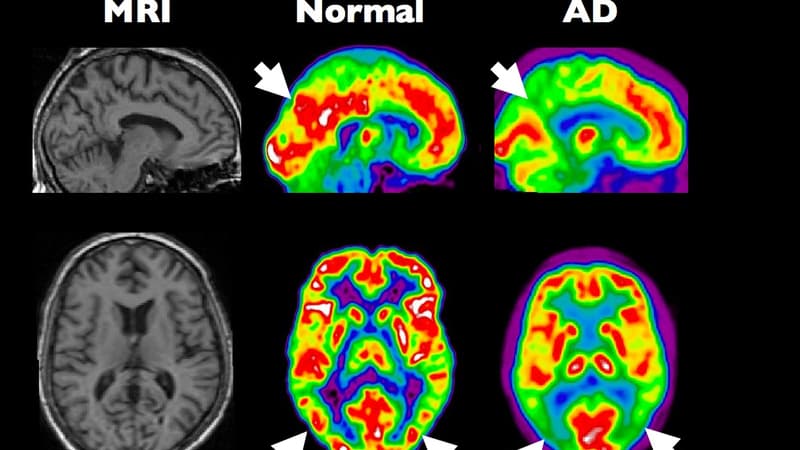

Les nouveaux systèmes d'imagerie permettent de mesurer l'activité en différentes zones du cerveau. Ici, la comparaison entre un organe sein et un touché par la maladie d'Alzheimer. - Institut Douglas - flickr - CC

"L'homme n'utilise que 10% des capacités de son cerveau?" L'idée selon laquelle nous sous-exploitons de manière dramatique nos capacités intellectuelles, même si elle peut nous sembler incroyablement pertinente appliquée à certaines de nos connaissances, est fausse.

Point de départ intéressant de Lucy, le blockbuster de Luc Besson sorti l'été dernier, cette séduisante pseudo-vérité qui induit une marge de progression incroyable des capacités humaines, tourne malheureusement court et ne résiste guère à un examen scientifique. Le réalisateur l'avait d'ailleurs lui-même expliqué dans une interview à BFMTV. Nous ne verrons donc sans doute jamais se réaliser les prodiges dont Scarlett Johansson se montre capable après une overdose qui lui permet de lire les pensées d'autrui, de saisir les conversations téléphoniques transitant par le réseau hertzien, de s'exercer à la télékinésie...

Une idée du 19e siècle reprise au début du 20e

Au moment de la sortie du film, 20 minutes avait interrogé la neurobiologiste Catherine Vidal, directrice de recherche à l'Institut Pasteur. "C'est n'importe quoi. Ça fait partie des idées reçues sur le cerveau", réagissait alors la scientifique.

La présomption de sous-performance humaine date en fait de la fin du 19e siècle. Elle avait été lancée par deux psychologues de l'université de Harvard, William James et Boris Sidis. Dans l'ouvrage The Energies of Men (Les énergies des hommes), le premier parle d'un usage de seulement une partie de nos capacités mentales et physiques". Mais en prenant l'éducation de son fils William James, surdoué, comme preuve de l'efficacité d'une méthode d'éducation permettant de réveiller ces capacités perdues, Boris Sidis a fait d'un cas particulier une généralité.

La théorie fut ensuite reprise par d'autres en faisant miroiter la possibilité de faire usage de cette puissance cérébrale cachée pour prendre l'ascendant sur ses semblables. Comme en 1936, l'oeuvre de l'écrivain américain Dale Carnegie How to Make Friends and Influence People (Comment se faire des amis et influencer les gens), vendu à 15 millions d'exemplaires dans le monde.

Utiliser 100% de ses capacités ne serait pas souhaitable

En réalité, notre cerveau est beaucoup plus malléable et complexe qu'un tout ou rien vers lequel nous devrions tous tendre. Si l'homme commence à peine à décrypter les capacités et réactions de cet organe, les techniques d'imagerie médicale modernes (Imagerie par résonnance magnétique, IRM; Tomographie par émissions de positons, TEP) montrent bien que toutes les zones de notre cerveau sont utilisées. Sauf aux endroits où les yeux exercés des médecins repèrent des lésions cérébrales.

Il est un cas où un pic anormal d'activité du cerveau est constaté: l'épilepsie. Cette maladie pour laquelle l'hérédité joue son rôle se manifeste par des crises pendant lesquelles l'équilibre électrique du cerveau est complètement déréglé. L'organe atteint alors un seuil critique affectant le tonus musculaire ou la vision, donnant lieu à des manifestations corporelles parfois spectaculaires: convulsions, perte de connaissance, vomissements, pertes d'urine et de selles, jusqu'à l'arrêt respiratoire.

Si le mythe des 10% est donc faux, il est cependant exact que nous ne mobilisons pas toutes nos capacités cérébrales en même temps. Selon l'activité pratiquée, différentes zones de l'organe seront plus ou moins sollicitées: vision, compréhension du langage, calcul, mémoire immédiate et à long terme, coordination des gestes…

Mais l'une des raisons de la persistance du mythe tient peut-être à ce qu'effectivement, nous ne pouvons décider en toute conscience, comme on appuierait sur un interrupteur, de mobiliser l'ensemble de nos capacités pour résoudre un problème complexe. Dompter notre psyché demande davantage d'efforts, d'expérience et de réflexion.