INFOGRAPHIE - Pourquoi Mélenchon exagère avec son hologramme

Le double "holographique" de Mélenchon le 5 février - -

Il va réitérer l’exploit technique. Mardi 18 avril 2017 à quelques jours du premier tour de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon tiendra un meeting simultanément dans sept villes différentes, grâce à plusieurs "hologrammes". Ainsi, le candidat de la France insoumise parlera en chair et en os à Dijon et numériquement à Nancy, Nantes, Clermont-Ferrand, Grenoble, Montpellier et Le Port (La Réunion). La prestation, digne des films de Star Wars, avait déjà séduit le 5 février dernier. Cependant, l’équipe de campagne de Jean-Luc Mélenchon utilise à tort le terme d’hologramme: d’un point de vue scientifique, il s’agit plutôt d’une illusion en 2D. Explications en infographie.

Le principe à la base des hologrammes

Le mot "holographie" vient du grec "holos", en entier, et "graphein", écrire. Il signifie donc "message retranscrit en entier". Contrairement à une photographie qui retranscrit une version "écrasée" de la réalité, l’hologramme reproduit également le volume. Là où la photographie capture uniquement la lumière, l’hologramme enregistre le chemin qu’elle a parcouru. Cette technologie permet ainsi de stocker une incroyable quantité d'informations.

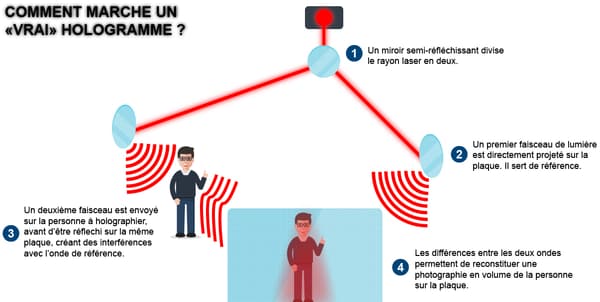

Pour cela, on divise un rayon laser en deux faisceaux, à l’aide d’un miroir réfléchissant. Le premier faisceau lumineux va frapper directement une plaque photosensible et enregistrer une onde de référence. Le deuxième rayon va rencontrer l’objet à holographier avant d’être réfléchi sur cette même plaque. Les interférences entre les deux ondes vont permettre à la plaque photographique de reconstituer le volume.

Comme en photographie, il faut ensuite développer le film holographique obtenu. En l’éclairant avec le même laser, l’image va ressortir de l'écran en 3D, grâce à la diffraction de la lumière. Il est alors possible de tourner autour de l'hologramme, comme si l'objet flottait réellement dans l'air.

Impossible de créer un flux vidéo en direct en hologramme

Cette technique n’a rien de révolutionnaire. Elle a été mise au point par le physicien hongrois Dennis Gabor dès 1948, qu’il résume par une "reconstruction par front d’ondes". Si nous ne communiquons pas par hologramme comme dans Star Wars, c’est parce que ce procédé coûte très cher. Il faut prendre en compte le prix des lasers, des plaques photosensibles et des réactifs chimiques. Sans parler du coût de stockage, qui s'avère 3 à 4 fois plus cher que celui du stockage d'images 2D.

Seconde limite: l'absence d'instantanéité. Le passage du statique au dynamique a posé longtemps problème aux scientifiques. En 2010, des chercheurs de l’Université d’Arizona ont dévoilé un système holographique capable de transmettre une série d’images en quasi-temps réel. Pour cela, ils ont utilisé un laser à temps d’impulsion très courte. Un pixel holographique est enregistré toutes les 6 nano secondes. Un tel laser est capable d'inscrire une surface de 10×10 cm avec une résolution d’1mm en 2 secondes sur la plaque. Malgré cette avancée, il est difficile d'imaginer un flux vidéo créé en direct à partir d'hologrammes.

Autre problème: la couleur. Les lasers n’ont qu'une seule longueur d’onde et enregistrent ainsi une image monochrome. Si Jean-Luc Mélenchon avait utilisé un véritable hologramme, il serait apparu d’une seule et même couleur. Dans Star Wars, les personnages flottent dans les airs sous une lumière entièrement bleutée. Pour enregistrer une image en couleurs, il faut coupler plusieurs lasers, ce qui augmente considérablement le coût et la difficulté technique.

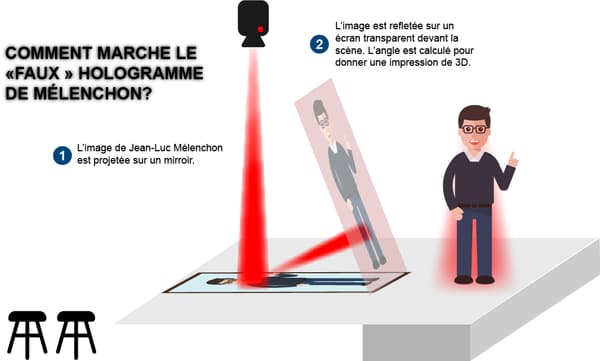

Le fonctionnement du "faux" hologramme de Mélenchon

Pour apparaître dans plusieurs villes en même temps, Jean-Luc Mélenchon reprend un procédé déjà testé dans plusieurs concerts, comme celui du rappeur américain Tupac. Un projecteur envoie une retranscription du meeting sur un miroir, situé sur le sol de la scène. Ce miroir va réfléchir l’image sur un écran transparent, placé devant la scène, dont l’angle (45 degrés) est calculé pour donner l’impression que le politique se tient réellement sur scène. Il s’agit d’un film transparent, très fin, impossible à voir pour le public. L’illusion, mise au point dès 1860 par John Pepper, se rapproche des reflets que nous apercevons par la fenêtre du bus, par exemple.