Des scientifiques parviennent à guider la foudre avec un laser

Guider la foudre: c'est le pari de scientifiques qui en ont apporté la première démonstration expérimentale, comme le dévoile une étude publiée lundi dans la revue Nature. Ils ont ainsi réussi à l'orienter avec un laser en haut d'une montagne suisse.

"On voulait faire une première démonstration que le laser peut avoir une influence sur la foudre, et le plus simple c'est de la guider", explique à l'AFP Aurélien Houard, du Laboratoire d'optique appliquée à l'ENSTA-Ecole Polytechnique en région parisienne.

Ces résultats sont l'aboutissement d'une collaboration d'une vingtaine d'années avec le physicien Jean-Pierre Wolf, du Groupe de physique appliquée à l'Université de Genève, et impliquant six instituts.

Depuis l'invention du paratonnerre attribuée à Benjamin Franklin au XVIIIe siècle, la science a fait peu de progrès pour se protéger des éclairs. Seuls des mâts toujours plus hauts ont été construits pour guider la foudre.

Créer "un chemin préférentiel pour la foudre"

La solution? Ils l'ont trouvée en haut du mont Säntis, à 2500 m d'altitude dans les pré-Alpes du nord-est de la Suisse. Cerise sur le gâteau, l'endroit est doté d'une tour de télécommunication de 124 m de haut, frappée avec la quasi régularité d'une horloge au rythme de cent coups de foudre par an.

Pour rappel, la foudre est une décharge de l'électricité statique qui s'est accumulée entre des nuages orageux ou entre ces nuages et la Terre.

L'équipe d'Aurélien Houard et de Jean-Pierre Wolf a utilisé un laser en guise de paratonnerre. Son faisceau crée un plasma, de l'air chargé en ions et en électrons, qui est aussi chauffé par ce procédé. L'air traversé par le faisceau "devient alors partiellement conducteur, et ainsi un chemin préférentiel pour la foudre", un peu comme un câble, explique Aurélien Houard.

Après deux ans de construction d'un laser très puissant, fabriqué par l'Allemand Trumpf, et plusieurs semaines pour le monter par morceaux en téléphérique, le plus gros hélicoptère de Suisse y a déposé des containers pour abriter un télescope. Le télescope sert à concentrer le faisceau du laser pour obtenir l'intensité la plus forte à 150 mètres de haut. Le rayon vert du laser passe d'un diamètre de 20 cm au départ à quelques centimètres.

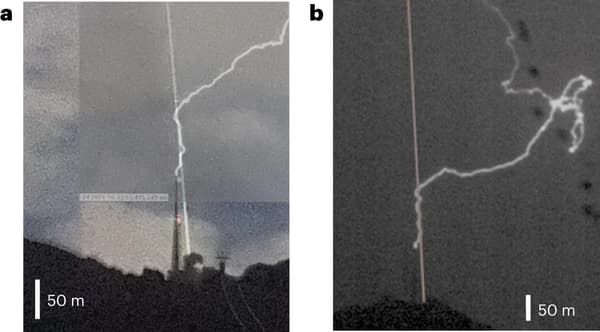

A l'été 2021, les scientifiques ont réglé leur laser pour créer un plasma au-dessus de la pointe de la tour. Et réussi à photographier le guidage d'un éclair de foudre par le laser sur environ 50 mètres. Trois autres guidages ont été corroborés par des mesures d'interférométrie.

"Le premier à se connecter avec le nuage"

La foudre se développe avec des précurseurs (semblables à des branches) qui partent des nuages, et du sol quand le champ électrique est suffisamment fort. C'est par la jonction de ces précurseurs que "le courant et la puissance d'un éclair apparaissent vraiment, une fois que le sol est connecté avec le nuage", explique Aurélien Houard.

Le laser guide un de ces précurseurs. Grâce à cela, "il va aller beaucoup plus vite que les autres et plus droit. Il sera alors le premier à se connecter avec le nuage avant de s'illuminer. A la fin, ce précurseur devient l’éclair de foudre".

Une fois la démonstration apportée qu'on peut guider un éclair de foudre, reste à la confirmer par d'autres expériences. Et à tenter ensuite de déclencher la foudre, pour mieux protéger des installations stratégiques, comme des aéroports ou des pas de tirs de fusée. Il suffirait en théorie d'initier des précurseurs, et en pratique d'avoir une conductivité assez élevée dans le plasma, ce que les chercheurs ne pensent pas encore maîtriser.

Les scientifiques avaient testé sans succès la théorie du laser lors d'une campagne au Nouveau-Mexique en 2004. La faute à un laser mal adapté, et à un terrain où il est difficile de prévoir où tombera l'éclair.

Les éclairs de foudre, qui surviennent de 40 à 120 fois par seconde autour du globe, causent chaque année plus de 4000 morts et des dommages économiques se chiffrant en milliards de dollars, rappelle l'étude.