La nouvelle méthode d'une chercheuse de 25 ans pour combattre les superbactéries

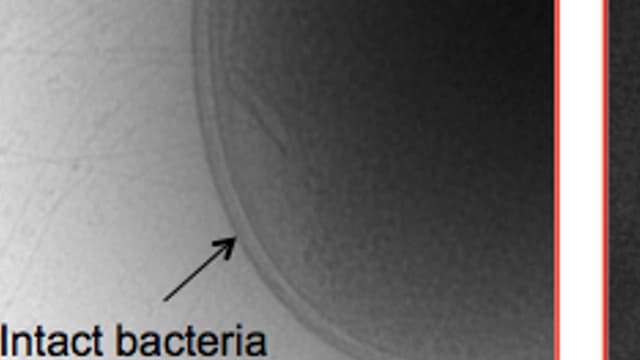

La paroi de la bactérie est mise à mal par le polymère, de façons quasi-mécanique. - University of Melbourne

A force d'en user, les antibiotiques perdent de leur efficacité. Dans une perpétuelle fuite en avant, les chercheurs sont toujours en quête de nouveaux moyens pour combattre des bactéries toujours plus résistantes aux traitements usuels, voire à tous les traitements. Shu Lam, Malaisienne de 25 ans, doctorante à l'université de Melbourne en Australie, est à l'origine d'une nouvelle approche pleine de promesses fondée sur l'utilisation de protéines bien spécifiques, les "peptides en étoile".

Ses travaux ont été publiés dans la prestigieuse revue Nature Microbiology, le 14 septembre. Le 20 du même mois, les dirigeants du monde se réunissaient dans le cadre des instances onusiennes pour évoquer le fléau des superbactéries. Une première réunion à ce niveau de responsabilité politique qui témoigne d'un problème d'encadrement de l'usage des antibiotiques, qui se fait chaque jour plus prégnant.

Mais que valent les travaux de Shu Lam supervisés par le professeur Greg Qiao et salués par différents médias à travers le monde? Révolution ou emphase médiatique due à la jeunesse de la chercheuse?

La réponse est, comme souvent, un entre-deux. Pour en avoir le cœur net, BFMTV.com a posé la question à Philippe Glaser, responsable de l'unité d'écologie et d'évolution de la résistance aux antibiotiques à l'Institut Pasteur.

Des nanoparticules à la "structure originale"

Le spécialiste joint au téléphone ne cache pas son enthousiasme, soulignant une "stratégie et une structure originale".

"Je pense que c'est très innovant, car ce travail résulte d'une convergence de la chimie et de la microbiologie. Ces plates-formes de polymères en étoile sur lequel ce laboratoire travaille depuis des années sont des nanoparticules très particulières. A la différence du cas général qui voit l'association de plusieurs molécules entre elles, elles lient de manière covalente (par mise en commun d'électrons des atomes constitutifs de la molécule, NDRL) des polymères très simples constitués de seulement deux acides aminés (les fameux "peptides", NDLR) , pour former une grosse molécule. Dans une protéine qui se respecte, on atteint plutôt les 20 acides aminés", explique Philippe Glaser.

Pour le spécialiste, les chimistes de Melbourne ont testé cette nouvelle plate-forme de molécule chimique dans différents domaines, de manière pragmatique, pour s'apercevoir qu'elle recelait des vertus "antimicrobiennes". C'est, selon lui, cette "structure en étoile ou en pelote constituée d'un cœur central sur lequel sont branchés 16 ou 32 polypeptides", qui confère cette efficacité au procédé. "Sans d'ailleurs", note-t-il, "que soit très bien explicité dans l'article (scientifique paru dans Nature, NDLR) comment ces associations de différents polypeptides apportent des propriétés nouvelles à la molécule, par comparaison aux polypeptides isolés".

Nouveaux antibiotiques ou pas?

Le fait de savoir si cette innovation entre dans le cadre d'une nouvelle classe d'antibiotiques ou non, car elle n'est pas présentée comme telle par les auteurs, est "avant tout un débat sémantique", note le microbiologiste. On pourrait aussi tenter le parallèle avec les antiseptiques. A cette différence près, explique-t-il en substance, que ceux-ci "comme l'eau de javel, s'attaquent à toutes les cellules et non seulement les bactéries".

Ici, les polymères étoilés ou SNAPPs (structurally nanoengineered antimicrobial peptide polymers) ciblent particulièrement les bactéries à Gram négatif. Ça tombe bien: ces organismes multirésistants sont ceux qui font peser la plus grande menace. Une menace dont les prévisions disent qu'elle dépassera à l'avenir celle représentée par les cancers. Leur action est "quasi-mécanique".

"Ces grosses molécules vont se fixer à la surface de la bactérie et vont disloquer la membrane externe, ce qui va tuer la bactérie qui subit un stress biophysique", précise Philippe Glaser.

Des risques d'effets secondaires? Si les recherches ici évoquées sont prometteuses, le stade de l'application médicale est encore lointain, prévient le scientifique.

"Deux expériences, l'une menée sur des souris infectées (péritonite) et l'autre sur des globules rouges pourtant très sensibles à la lyse (fragmentation des cellules des agents physiques, chimiques ou biologiques, NDLR), ont montré une faible toxicité", relève Philippe Glaser.