Comment Michel Blanc a cassé les codes du cinéma français avec "Grosse Fatigue"

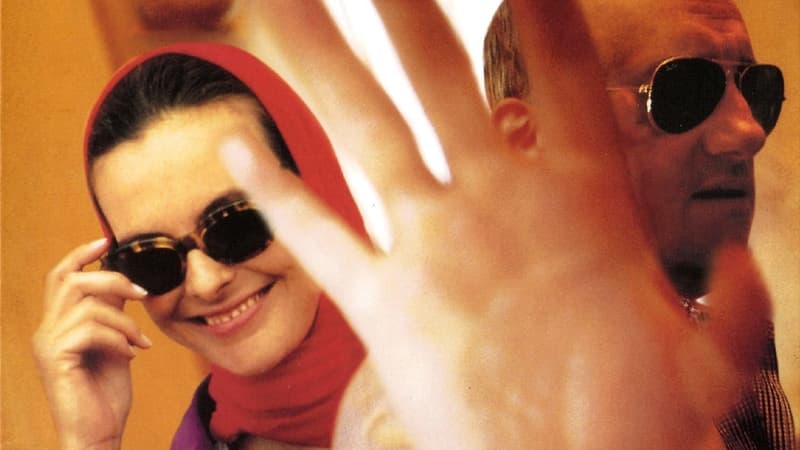

Carole Bouquet et Michel Blanc sur l'affiche de "Grosse fatigue" - Gaumont

Une "comédie diabolique". C'est ainsi que Carole Bouquet décrit Grosse fatigue de Michel Blanc dans Première en mai 1994. La formule est bien trouvée: avec Grosse fatigue, histoire d'une star remplacée par son sosie maléfique, Michel Blanc voulait se moquer de son image pour mieux faire ses adieux à ses années de café-théâtre avec la troupe du Splendid.

L'envie de casser son image remonte à 1987. Trois ans après le succès de Marche à l'ombre (6 millions d'entrées), Michel Blanc a réduit ses apparitions à l'écran. Prisonnier de son image de Français râleur et loser, il s'est décidé, depuis sa collaboration avec Bertrand Blier dans Tenue de soirée, de changer de registre:

"Ça m'a secoué. J'ai compris qu'on pouvait être plus fou que le cinéma de comédie ne l'est traditionnellement. Je me suis dit que le cinéma ne servait à rien si on ne se permettait pas tout."

Michel Blanc souhaite apporter une nouvelle impulsion à sa carrière et trouver un nouveau style de comédie: "Ce qui se faisait à l'époque, c'était beaucoup des films façon Dabadie, comme Un éléphant ça trompe énormément. Des comédies bourgeoises. J'avais envie de faire une comédie un peu plus folle, un peu plus déjantée."

Sept ans de réflexion

En plein doute existentiel, il reçoit un appel de Patrice Ledoux, alors directeur général de Gaumont. "Je lui ai dit que j'adorerais qu'il écrive et réalise un film, car je trouvais qu'il avait beaucoup de talent. Mais entre mon appel et la sortie, il s'est passé sept ans."

Michel Blanc souhaite parler du rapport "absolument étrange" entre le public et les vedettes. Problème: il n'arrive pas à trouver "le biais pour ne pas passer pour un pleurnichard". Il commence donc par écrire avec sa complice Josiane Balasko en s'inspirant du parcours de son grand-oncle, qui rêvait de faire du music-hall.

Mais rapidement, il sèche. Josiane Balasko lui suggère de demander de l'aide à Jacques Audiard. La collaboration tourne aussi court. "Au bout de trois mois, je l'ai désespéré, parce que ça ne me plaisait jamais." "Ce n'était pas si facile", confirme Patrice Ledoux.

Le succès de Marche à l'ombre pèse aussi lourd sur les épaules du réalisateur. "C’est très difficile de se renouveler quand on a eu un très gros succès. On a peur de perdre le public qu’on a eu. J’étais un peu dans le vide. Je ne voulais plus faire ce que je faisais avant, mais je n’avais pas encore trouvé ce que je voulais faire après."

Patrice Ledoux lui suggère de potentiels scénaristes pour l'épauler. Le nom de Bertrand Blier s'impose naturellement, malgré une légère appréhension de Michel Blanc. "J’avais très peur qu’on se dise: 'Pourquoi diable Blier n'a-t-il pas mis en scène [ce scénario]? Il l'aurait mieux fait que Blanc!'"

Inspiré par Gérard Jugnot

La collaboration tourne aussi au court. Blier emmène le projet dans une dimension trop fantastique, avec une histoire de fabrique de clones d'acteurs. "Il y avait un côté surréaliste. Ça ressemblait plus à du Mocky qu'à moi." Blier apporte tout de même une idée qui va tout débloquer chez Blanc: les acteurs jouent leur propre rôle.

Pour Michel Blanc, c'est "l'idée maîtresse" qui manque pour parfaire sa réflexion sur la notoriété: "Je suis reparti à zéro en gardant cette idée de départ, à savoir qu'il arrive un problème à Michel Blanc qu'il ne comprend pas: un sosie mal intentionné en profite pour commettre des méfaits qui lui retombent sur la tête."

L'idée d'une star tourmentée par son sosie lui avait été inspirée par une mésaventure survenue quelques années auparavant à Gérard Jugnot. "Pour Pinot simple flic, j'avais besoin d'un sosie pour le plan final", se remémore ce dernier. "J'en avais trouvé un qui était sur les 3/4 vachement bien. Il a tourné dans le film et ça lui est monté à la tête."

"Il s'était inscrit dans une agence de sosie", poursuit Gérard Jugnot. "Il était très mauvais acteur et il zozotait un peu. Je l'ai retrouvé un jour à Toulouse. Il faisait des animations du Tour du France."

Francis Veber intervient

Le scénario, baptisé Le Rue Marbeuf me manque puis Grosse Fatigue, s'écrit facilement. Michel Blanc s’appuie sur le principe de la surenchère, visible dans une scène où un homme grabataire retrouve l’usage de ses jambes et de son sexe grâce à Carole Bouquet: "On arrive à un tel point que la notoriété se transforme en apparition!"

Si certaines séquences ressemblent à du Blier, tout vient en réalité de Michel Blanc. Certaines scènes sont directement inspirées de sa vie et de ses angoisses personnelles. Le projet est si atypique qu'un doute s'empare de Patrice Ledoux. Sans consulter Michel Blanc, il fait lire le texte à Francis Veber afin de connaître ses impressions.

"Très encourageant", le réalisateur de La Chèvre estime que Michel Blanc a "de l'or entre les mains" et lui conseille de "rationaliser sa fin": "Il me disait que ce serait bien que chacun soit plus heureux dans son nouveau rôle que dans l’ancien. Mais ça s'appelle Le Prince et le Pauvre, ça. Je ne voulais pas faire ça."

Réputé pour son travail sur les effets spéciaux de Delicatessen, Pitof est contacté pour concevoir les scènes où Michel Blanc apparaît aux côtés de son sosie. "S'il y avait eu une réelle impossibilité, quelle qu'elle soit, le film aurait pu être compromis", expose le spécialiste. "Il y avait toujours le choix des Etats-Unis, mais à quel prix?"

Les effets doivent être parfaits, pour ne pas détourner l'attention du public. Pitof met ainsi au point un système qui lui permet de n'obtenir aucune différence de qualité entre le plan truqué et le plan non truqué. "On était les premiers à faire ça en Europe." Pitof participe même à la sélection du double de Michel Blanc:

"Il flippait. Il ne voulait pas que la doublure lui ressemble trop. Il avait un peu peur de la réalité de son film. Ils ont donc pris un gars qui ne lui ressemblait pas beaucoup."

Son anxiété se manifeste à tous les échelons: "Michel était très à l'écoute, mais il n'arrivait pas à choisir les décors, les seconds rôles, tout", énumère son directeur de production Jérôme Chalou. "Notre boulot était de faire en sorte qu'il soit le plus détendu possible. Mais ce n'était pas fastoche." La pression est telle que Michel Blanc se fera un petit arrachement d'os au pied et terminera le tournage plâtré.

Provoquer un certain malaise

Le tournage se déroule à Paris et dans le Luberon, avec un budget estimé entre 50 et 60 millions de francs (entre 11,5 et 13,8 millions d'euros). Michel Blanc obtient douze semaines de tournage - un véritable luxe. "À l'époque, on ne tournait jamais de films si peu longs en autant de temps", souligne Jérôme Chalou.

Michel Blanc choisit un style très vif, tourné à l'épaule, à la manière des reportages du JT. Tout doit avoir l'air réel à l'écran, pour provoquer un certain malaise. Pour maintenir cette ambiguïté, il retire toute musique, au grand désespoir de son compositeur.

"Michel est un homme d'images, de situations. Il a besoin de transmettre directement ce qu'il ressent. Il trouve que souvent la musique fait passer la pilule. Et ce n'est pas ce qu'il veut", analyse sa monteuse Maryline Monthieux. Dans un premier temps, Michel Blanc avait même souhaité une bande son uniquement composée de techno.

"Je suis sorti lessivé de ce truc"

Les scènes avec le sosie ajoutent de la complexité au projet. Déjà pour le jeu. Michel Blanc doit incarner deux personnages très différents. "Heureusement que je n'y ai pas pensé avant. Je me serais peut-être dégonflé. Je n'ai jamais fait quelque chose d’aussi difficile. Je suis sorti lessivé de ce truc."

Jérôme Chalou a été témoin des difficultés du réalisateur Michel Blanc à diriger l'acteur Michel Blanc:"Je me suis retrouvé avec Michel Blanc le réalisateur me disant que Michel Blanc l'acteur était nul. Ça a été un peu délicat. J'ai cru au début qu'il se foutait de ma gueule, puis je me suis rendu compte qu'il le pensait vraiment."

Sur le plateau, l'équipe n'a aucun retour vidéo et ne peut découvrir le résultat que "bien plus tard", explique Pitof: "C'était un travail 100% virtuel et mental. À la fin d'une prise, tout le monde se tournait vers moi pour me demander si c'était bon. Il fallait que je sois sûr! Je n'avais aucun outil pour le savoir si ce n'est l'expérience. Ça foutait la pression."

La technique gêne un peu Michel Blanc. "Je ne pensais pas que ce serait aussi chiant. Je l'ai écrit sans savoir que ce serait aussi lourd. Il fallait que les prises soient bonnes pour le jeu et que ça colle avec les regards de l'autre [acteur]. Je jouais avec un pied de projecteur et un scotch bleu dessus."

Pour ces scènes, Pitof agit en "co-metteur en scène" avec Michel Blanc: "S'il me disait que je ne pouvais pas filmer un truc d'une manière et que je devais mettre la caméra autrement, je le faisais." "Il n'y avait aucune marge de manœuvre", déplore Jérôme Chalou. "Beaucoup de mouvements de caméra nous étaient interdits."

Deneuve refuse

Sur le plateau, tout le monde se prête avec joie au jeu de l'autodérision, en particulier Josiane Balasko, qui improvise beaucoup, dont un jouissif "vicelard du cul", adressé à Michel Blanc. Pour le premier rôle féminin, l'acteur-réalisateur envisage dans un premier temps Catherine Deneuve.

"Deneuve m'avait dit très gentiment: 'Non, je n'y crois pas. Ça n'amusera plus les gens au bout de vingt minutes de nous voir jouer nos propres rôles.' Je me suis dit que Deneuve avait peut-être raison, ça a un peu ébranlé mes certitudes, puis je me suis dit que j'allais écrire pour Carole."

Alors cantonnée à des rôles dramatiques, Carole Bouquet fait avec Grosse fatigue une de ses premières incursions en comédie. "Elle me disait, 'N'hésite pas sur les grossièretés, je veux dire des grossièretés comme Balasko'. Ce que j'ai fait. Tout sonne bien dans sa bouche. Particulièrement ce à quoi on ne s'attend pas", sourit Michel Blanc.

Irriter les vieux et stimuler les réacs

Michel Blanc offre aussi un beau rôle à Philippe Noiret. Lui-même déçu des propositions qu'il recevait alors, il semble renaître en incarnant un acteur désabusé. À la fin du tournage, il lui offre un stylo de chez Hermès: "Vous m'avez sauvé de la déprime en me proposant ce rôle", lui dit Noiret. "J'ai été extrêmement touché", s'émeut Michel Blanc.

Le monologue de Philippe Noiret annonçant la mort du cinéma français ("Il sent le sapin, le cinéma français!") est devenu culte. "Un espèce de vieux con d'attaché de presse a dit à mon agent qu'on n'avait pas le droit de parler du cinéma français comme ça", s'amuse Michel Blanc. "C’est une phrase qui a irrité les vieux et stimulé les réacs."

La tirade lui a été inspirée par la figure "un peu aristo, un peu passéiste" de Noiret, et non pas "pour faire un bilan": "C'est venu par sa voix. Quand j'ai imaginé que ce serait Noiret, je me suis dit qu'il dirait ça. C'est ça qu'ils n'ont pas compris, ces idiots. Ce n'est pas Michel Blanc l'auteur qui dit ça, mais le personnage Philippe Noiret."

Pour la première fois depuis Les Bronzés font du ski (1979), Michel Blanc réunit aussi ses complices du Splendid. "C'était atroce pour Michel", se rappelle Gérard Jugnot. "Il était derrière la porte avec la caméra. À chaque fois que la porte s'ouvrait, on partait en fous rires. La scène aurait dû être tournée en deux heures, il en a mis huit, le pauvre!"

"J’étais dans un état de liquéfaction absolue", confirme l'intéressé. "Ils m’ont foutu un bordel… Des gamins. On a fait un nombre incroyable de prises. Je voulais qu’on les découvre d’un seul coup. Mais impossible de les tenir."

"On monte à 300 à l'heure"

La post-production se déroule de manière plus apaisée. Maryline Monthieux, dont c'est le deuxième film en tant que monteuse, assemble seule une première version. Quinze jours après le tournage, alors qu'ils n'ont "jamais parlé des images", Michel Blanc demande à voir le résultat. "Vous imaginez dans quel état de stress j'arrive le matin pour la projo! On ne se connaissait pas encore avec Michel."

Juste avant de commencer, Michel Blanc se retourne vers elle: "Si je pars sans dire un mot, ne le prends pas personnellement." "Je ne l'ai pas du tout pris sur le ton de l'humour", raconte-t-elle. "J'ai dû perdre 3 kilos sur la première bobine!" Pendant deux mois, ils affinent ensemble le film. "Michel aime qu'on monte à 300 à l'heure. Il est intraitable! Dès que c'est un peu gras, on enlève! Pas de longueur, jamais."

Patrice Ledoux a quelques réserves sur le résultat final. "Je n'aimais pas beaucoup la fin du film, que je trouvais un peu amère. Je l'avais dit à Michel. J'aurais préféré une fin qui suscite un bouche-à-oreille positif, que les gens sortent de la salle en se disant: 'ah ouais, c'est bien.' Là, on se prenait une beigne dans la figure."

Deux prix à Cannes

En compétition officielle au festival de Cannes, Grosse fatigue reçoit le prix du meilleur scénario, à la surprise de Patrice Ledoux. "Michel s'est retourné vers moi et m'a dit: 'Tu vois que j'avais raison!' Et c'est vrai qu'il avait raison. On a estimé cette année-là que le meilleur scénario de l'ensemble du cinéma mondial était le sien."

Cette année-là, le jury est co-présidé par Catherine Deneuve. "J’ai eu le prix pour un scénario qu’elle avait refusé. La classe, quand même!", s'amuse Michel Blanc. Pitof reçoit de son côté un prix: "Michel Blanc était furieux que j’aie le prix, parce que ça mettait l'accent sur les effets spéciaux et il ne voulait pas que l’on communique là-dessus."

Sorti le 18 mai, Grosse fatigue s'installe en tête des nouveautés, avec 146.000 entrées. Porté par l'aura de ses prix cannois, il séduit au total 2.015.230 spectateurs. Ce qui permettra au Monde d'ironiser: "Comme quoi le cinéma français continue d'exister... contrairement à ce qu'affirme Grosse fatigue."

Retrouvez l'intégralité de la série "Dans les coulisses des comédies françaises" dans notre dossier. Notre podcast original Comédies Club est disponible sur toutes les plateformes.