"On a atteint une limite": comment la perception de la pédophilie en BD a évolué depuis Mai 68

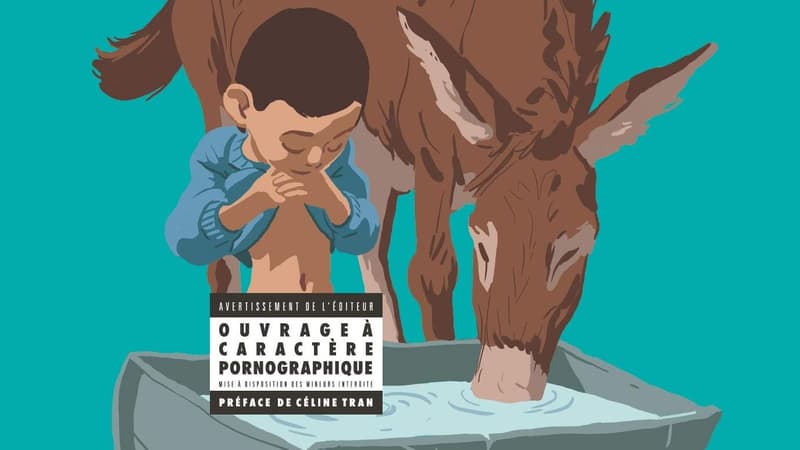

Détail de la couverture de "Petit Paul" - Glénat

Quelle place occupe l'enfant dans l'imaginaire sexuel des bédéastes? C'est l'une des questions soulevées par l'affaire Bastien Vivès, l'auteur accusé de promouvoir la pédocriminalité dans ses albums Petit Paul et La Décharge mentale, et dont l'exposition au festival d'Angoulême a été annulée.

Pour comprendre cette affaire, il faut replonger dans l'histoire du 9e Art. Car Vivès s'inscrit dans une certaine tradition de bédéastes - de Crumb à Liberatore en passant par Gotlib - qui dans les années 1970 et 1980 se sont emparés des tabous pour repousser les limites d'une société très corsetée. "Ils ne se gênaient pas pour dessiner ça quand ils voulaient le faire", explique le journaliste Bernard Joubert, spécialiste de la BD et de la censure.

Pour l'historienne Anne-Claude Ambroise-Rendu, autrice d'une Histoire de la pédophilie, la pédophilie était alors le sujet idéal pour assouvir ce besoin de transgression: "L'idée, c'est que par la sexualité, qui constitue le socle de nos existences, et un socle extrêmement normatif, on arrivera à ébranler tout l'édifice social et politique."

"Pas doués pour reconnaître la satire"

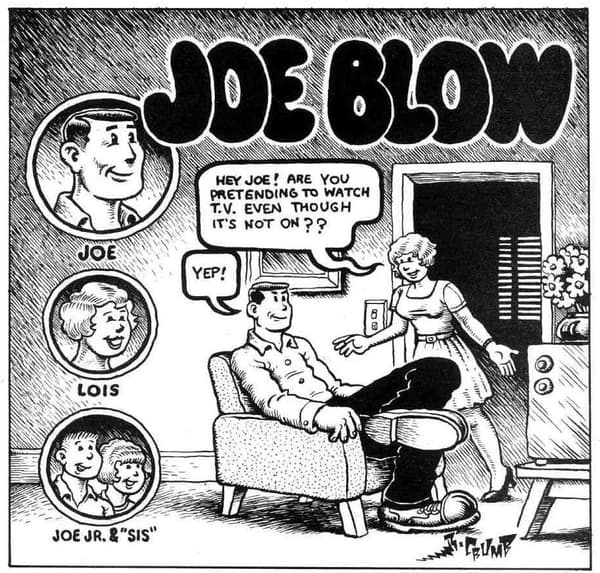

C'est l'ambition notamment de Crumb avec le court récit Joe Blow (1969), une satire acide de l'"American Way of Life" où des parents initient leurs enfants au sexe. "Les gens devraient passer plus de temps avec leurs enfants", lance la mère. "Je ne m'étais jamais rendu compte comme on pouvait s'amuser avec ses enfants", enchaîne le père.

À sa sortie, Joe Blow est interdit à la vente dans l'État de New York. "Les gens ne sont pas doués pour reconnaître la satire", s'était indigné Robert Crumb en 2005 dans le Guardian. "Il y a pourtant une différence entre mes dessins et la pornographie pure, dont l'objectif est de procurer de l'excitation."

L'audace de l'Underground américain, dont Crumb est une star, pousse des bédéastes français à transgresser davantage. Dans Le Garage à vélos (1974), Philippe Druillet raconte ainsi crûment le viol d'un enfant par des voyous. Une histoire sordide inspirée d'un fait divers survenu dans sa ville. "Mon rôle d'artiste, c'est d'amplifier le drame pour en signifier la terreur", explique-t-il dans le recueil Mirages (1976).

Ces images se banalisent au cours de la décennie et interviennent dans des récits très variés. Après Epoxy (1968) de Paul Cuvelier et Jean Van Hamme, récit mythologique et érotique dont l'héroïne est une adolescente dénudée, Tardi et Picaret glissent quelques images sexuelles d'enfants avec un prélat dans Polonius (1977), pastiche de péplum paru dans Métal Hurlant. L'éditeur pour adultes Elvifrance l'aborde plus frontalement dans L'Épouse enfant (1976). Dans son adaptation du roman Emmanuelle (1978), Guido Crepax met en scène un personnage mineur.

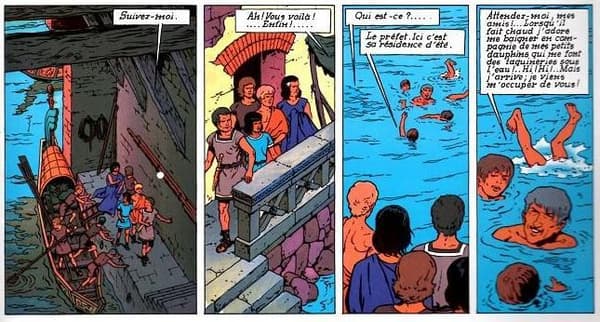

Même la BD classique s'autorise à en parler. En 1975, Jacques Martin fait polémique avec Le Fils de Spartacus, une aventure d'Alix. En cause, une case où un préfet romain se baigne avec des éphèbes "qui lui font des taquineries sous l'eau". Pour Jacques Martin, l'ambition est d'évoquer sans tabou les mœurs de l’Antiquité. La même année, dans Le Grand bazar, Daniel Cohn Bendit évoque le "désir" de jeunes enfants, qui le "chatouillent", sans susciter d'écho particulier.

Des images "clairement dénonciatrices"

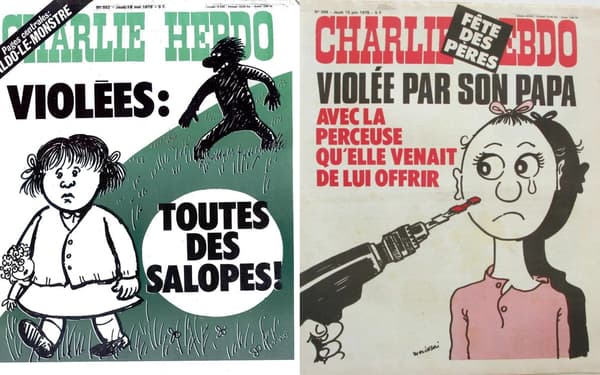

En 1978, à un mois d'écart, l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo aborde à deux reprises le sujet en "une" sous la plume de Wolinski. Celle de juin, publiée pour la fête des pères, montre une adolescente en pleurs, avec la légende suivante: "Violée par son papa avec la perceuse qu'elle venait de lui offrir." Des images "clairement dénonciatrices", insiste Anne-Claude Ambroise-Rendu:

"Comme toujours, ils sont caustiques, mais on voit bien qu'ils n'accompagnent pas le mouvement. Des tas de journaux de la culture parallèle ont pu être tentés par la question de la pédophilie. Mais Charlie Hebdo, jamais."

L'Écho des Savanes se complaît davantage dans ce thème. Dans Au p'tit bois charmant (1973) de Gotlib, Cosette fait une fellation à Jean Valjean, le Petit Poucet se masturbe avec ses frères et le Petit Chaperon Rouge couche avec le Loup. "On [faisait] des montages photos sur la pédophilie, si ça paraissait aujourd’hui, ce serait le procès direct!", racontait sur ActuaBD en 2015 Jean Solé, une figure du magazine.

Une complaisance que l'on retrouve aussi dans la réception de ces œuvres par les critiques de l'époque. Ils les légitiment par des "stratégies d'évitement", rappelle l'historien de l'art André Gunthert, qui cite comme modèle du genre le fameux flou des photos de David Hamilton.

"C'était fait exprès, pour qu'on ne parle que ça. C'est un système qui existe dans l'histoire de l'Art depuis l'Antiquité pour qu'on puisse se permettre des choses qui normalement posent problème ou sont interdites. Ça veut bien dire qu'il y a un problème, que ces images ne sont pas anodines", insiste l'historien.

En témoignent ces quelques lignes de Philippe Godin qui dans Paul Cuvelier, les Chemins du merveilleux (2006) écrit: "Rien ne pouvait mieux émerveiller Cuvelier que la contemplation de jeunes corps [...] Les corps adolescents le captivaient". Mort en 1977, Paul Cuvelier était connu pour ses nombreux tableaux et dessins de garçons et filles nus.

Mais la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence veille. En 1978, elle interdit aux mineurs la revue Ah! Nana, dérivé féministe de Métal Hurlant, en raison de plusieurs dossiers sur la pédophilie et l'inceste. "Ce n'était pas une décision de justice", insiste Bernard Joubert. "La commission a dit qu'elle était choquée, mais on ne sait pas par quoi exactement."

"C'était très rigolo et très jouissif"

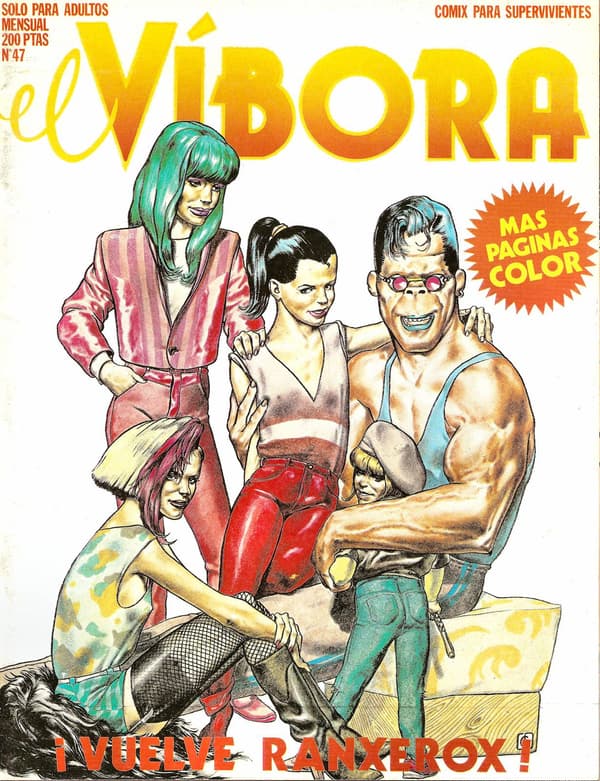

En 1981, Liberatore et Tamburini font sensation avec leur BD sulfureuse RanXerox à New York, aux graphismes hyperréalistes et déroutants. Mais personne ne s'émeut de la sexualisation de Lubna, 13 ans, partenaire sexuel de l'androïde RanXerox (elle apparaît dénudée sur la couverture du deuxième tome, qui sera interdit aux moins de 18 ans). En France, la BD sort deux mois après Beau-père, le film de Bertrand Blier, dont l'affiche scandalise en montrant nue la jeune actrice Ariel Besse.

"On me demande 'Mais pourquoi dessines-tu des gamines, elles te plaisent?' Je réponds: 'Pourquoi tu ne les aimes pas, toi?' Alors ils n'ont plus le courage de poursuivre. Pourquoi ne pas désirer de te faire toucher par une gamine qui ignore tout du sexe mais qui est assez grande pour qu'on la désire?", expliquait en 1981 Liberatore.

"Ce type de discours semblait tellement transgressif que c'était formidable", décrypte Anne-Claude Ambroise-Rendu. "C'était une façon de mettre le monde cul par-dessus tête et c'était très rigolo et très jouissif. On faisait exploser la bienséance."

Manara s'inscrit dans cette lignée avec Le Déclic (1984), dont l'ambition est de montrer que chacun "peut un jour se laisser emporter par ses sens". En France, l'album sort expurgé de six planches impliquant un garçonnet et l'héroïne, sous l'emprise d'un émetteur qui libère sa libido.

Refonte du Code pénal

Si certains auteurs continuent de confronter leurs jeunes héros à la sexualité (Peter Pan de Loisel, La Reine des glaces de Hislaire, La Survivante de Paul Gillon), ce discours transgressif s'effondre au cours des années 1980. La décennie est marquée par "un moment d'intenses prises de parole" pour dénoncer la pédocriminalité, grâce notamment à la publication du Viol du silence d'Eva Thomas, note Anne-Claude Ambroise-Rendu:

"Ces révélations publiques vont amener les médias puis l'ensemble du corps social à se saisir de cette question en faisant remarquer que les violences sexuelles infligées aux enfants, qui sont depuis 1810 prohibées et sanctionnées par le code pénal, n'ont jamais été vraiment évoquées dans l'espace public."

En 1996, deux ans après la promulgation de l'article 227-23 du Code pénal, qui interdit les représentations à caractère pornographique de mineurs, l'éditeur Jean-Christophe Menu est convoqué au commissariat. Il doit prouver que la BD Daddy's Girl, où l'Américain Debbie Dreschler confie avoir été victime d'inceste dans son enfance, n'est pas de la pédopornographie, mais une dénonciation de la pédophilie.

En 1998, la généralisation d'Internet pousse à une refonte de l'article 227-23. La loi est étendue pour lutter contre "les images virtuelles ou photoshopées, car il y a une zone de flou", précise Bernard Joubert.

"Mais à aucun moment dans les débats parlementaires, il n'a été question de s'en prendre à des dessins, des peintures ou des dessins animés. Après des juges peuvent considérer que ça s'applique à des dessins..."

La lutte contre la pédocriminalité s'étend pourtant à la BD. En 1998, les autorités saisissent au festival d'Angoulême des exemplaires du fanzine Atomik où apparaît en couverture, et donc à la vue de tous, un garçon en érection. L'auteur de ces Sextraordinaires aventures de Bébert, Doc JPP, écope d'une peine de prison avec sursis en vertu de l'article 227-24, qui interdit la diffusion d'un message à caractère pornographique lorsque "celui-ci est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur".

Aucune BD n'a été condamnée par l'article 227-23. "Un millier de BD depuis 1949 ont fait l'objet d'arrêtés d'interdiction", indique Bernard Joubert. "Il y a peut-être dix publications pour lesquelles on peut considérer que la pédophilie a été le motif d'interdiction."

Imagination sexuelle

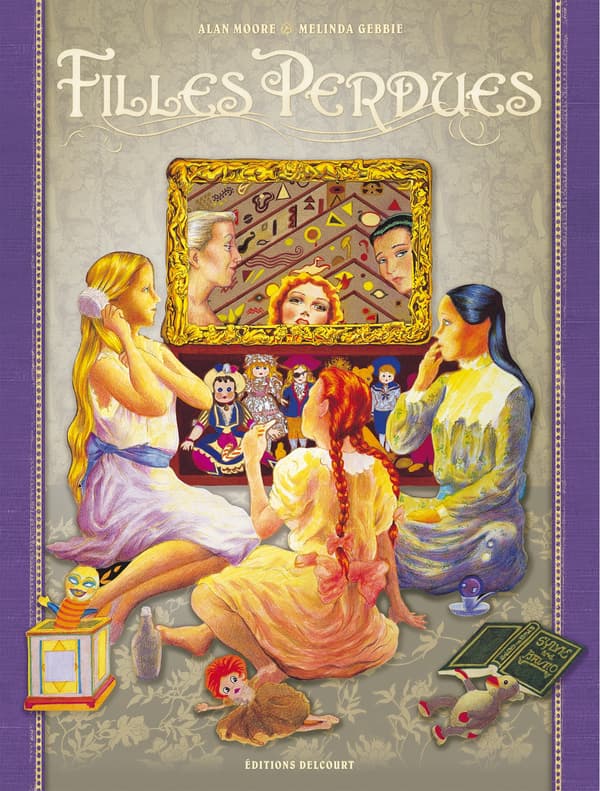

En raison de l'article 227-23, certains éditeurs hésitent à publier des œuvres avec des scènes pédopornographiques. En 2008, Delcourt publie après plusieurs semaines d'hésitations Filles perdues. Dans cette œuvre crue, un hommage à la pornographique du début du XXe siècle, Alan Moore et Melinda Gebbie abordent tous les tabous (zoophilie, inceste, pédophilie) à travers les aventures sexuelles de trois figures de la littérature enfantine (Dorothée du Magicien d'Oz, Wendy de Peter Pan et Alice, l'héroïne d'Alice au pays des merveilles).

Leur ambition est de questionner la représentation de la pornographie et le rapport des lecteurs aux tabous de la société. "Nous voulions parler de l'imagination sexuelle, ce qui n'a rien à voir avec la réalité sexuelle", explique le scénariste dans Alan Moore, une biographie illustrée de Gary Spencer Millidge. La tentative de l'ayant-droit de Peter Pan de faire interdire la sortie tombe à l'eau et se conclut avec un accord à l'amiable.

Alors que la BD continue d'aborder le sujet (Pourquoi j’ai tué Pierre d'Alfred et Olivier Ka en 2006), la lutte contre les images pédopornographiques s'intensifie dans les années 2010. En 2011, Pirate Sourcil est sommé par l'Office de lutte contre la cybercriminalité de retirer de son blog une BD (non explicite) où un maître d’école abuse d'une fillette. En 2012, plusieurs hommes sont condamnés à des peines de prison avec sursis pour avoir téléchargé des mangas pédopornographiques.

"On a atteint une limite"

Au tournant des années 2020, avec la médiatisation des révélations de Vanessa Springora et de Camille Kouchner, "on a atteint une limite, on a dépassé le stade classique où l'art protège contre les interdits et permet d'aller flirter avec le tabou", estime André Gunthert. Le consensus social a changé: "Il n'est plus possible d'avoir le même ressenti, la même interprétation de ces productions."

Cette prise de conscience contemporaine sur l'iconographie pédocriminelle fait basculer la BD dans une nouvelle ère, estime André Gunthert: "Dans l'histoire, les contextes changent et c'est bien d'en tenir compte." Selon lui, comparer les œuvres de Vivès avec celles de Gotlib et Liberatore "ne fonctionne pas" pour cette raison précise.

"Il ne faut pas croire que la culture s'arrête aux productions artistiques", commente encore André Gunthert. "La culture, c'est aussi le public, la réception. Ceux qui ne voient pas ça sont à côté de la plaque. Ce sont des évolutions irréversibles. On ne revient pas en arrière sur la compréhension d'un fait social."

Mais si les mentalités et la législation ont évolué, il n'est pas rare dans les festivals de voir encore certains lecteurs, des chasseurs de dédicaces, demander des dessins d'enfants nus, dénonce le bédéaste Dimitri Armand: "Sur mes premiers festivals, des mecs me demandaient la version jeune et dénudée de mon héroïne. Je refusais."

"Les mecs qui demandent ça, c'est la partie la plus visible de l'iceberg", s'inquiète encore le dessinateur du Convoyeur. "Ils osent demander ça publiquement. Tu n'oses pas imaginer ce qu'il y a dans leur historique Internet ou dans leurs bibliothèques. Ça a l'avantage de te montrer tout de suite dans quel monde tu vas évoluer."