A partir de quand un département passe-t-il en "alerte sécheresse"?

Image d'illustration - un champ de maïs desséché lors des grosses chaleurs d'août 2018 - Patrick Hertzog - AFP

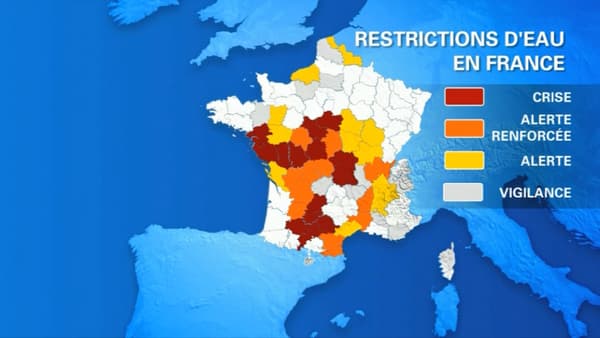

Les dégâts de la canicule se prolongent. Ce lundi, 14 départements étaient en état de "crise" sécheresse, soit le seuil le plus élevé d'alerte. Des restrictions d'eau ont donc été mises en place dans les zones concernées.

Le stade de "crise" entraîne "l'arrêt des prélèvements [d'eau] non prioritaires, y compris des prélèvements à des fins agricoles. Seuls les prélèvements permettant d'assurer l'exercice des usages prioritaires sont autorisés", concernant la santé, la sécurité civile, l'eau potable et la salubrité, explique un communiqué du département du Nord.

Les seuils d'alerte sécheresse sont établis par des "arrêtés cadres départementaux" en fonction, soit du niveau des nappes phréatiques locales, soit du débit des cours d'eau. Si le débit d'un cours d'eau baisse par exemple, il peut franchir certains niveaux d'alarme prédéterminés: la "vigilance sécheresse" (incitation à l'économie d'eau), puis "l'alerte sécheresse" (premières limitations d'eau), "l'alerte renforcée" (forte limitation) et enfin la "crise", lorsque l'étiage (le débit minimal d'un cours d'eau) est atteint.

Les alertes concernent quelques points dans le département

"Ces niveaux d'alerte ne concernent pas tout le département, mais seulement quelques points" précise Olivier Louis, chef du pôle politique et police de l'eau de la Direction Départementale des Territoires de Haute-Garonne, contacté par BFMTV.com. Dans ce département, seul un petit bassin-versant, celui du Tescou, est en "crise". Une dizaine d'autres sont en "alerte renforcée". En tout, à peu près une vingtaine de points sont concernés, sur plus de 2000 dans le département.

"Les décisions sont prises département par département, bassin par bassin", confirme Éric Sigalas, directeur de la DDT de la Vienne, contacté par BFMTV.com. Il précise que certains points d'eau peuvent chevaucher plusieurs départements "la décision et le niveau d'alerte sont alors pris en accord entre les préfets", explique-t-il.

"Les principales restrictions concernent les agriculteurs"

"Les principales restrictions concernent les agriculteurs", souligne Éric Sigalas. En effet, "sur les 3 mois d’été, l’agriculture peut représenter jusqu’à 80 % de l’eau consommée", écrit le site du gouvernement.

"Chaque irriguant [agriculteur puisant dans une rivière ou forant une nappe, ndlr] a le droit à un volume annuel ensuite réparti en volumes hebdomadaires", explique le directeur de la DDT Vienne. "Plus le niveau d'alerte augmente, plus leur volume hebdomadaire autorisé est réduit, jusqu'à l'interdiction complète en cas de crise".

Dans la Haute-Garonne: le débit est réduit de 25% en alerte sécheresse, de 50% en alerte renforcée, et de 100% en crise. Quelques cultures peuvent toutefois avoir le droit à des dérogations, comme l'explique Éric Sigalas.

"En cas de crise, certaines dérogations peuvent être accordées, par exemple pour des bêtes, on ne va pas faire mourir de soif un troupeau de vaches!", explique-t-il. De même pour les maraîchers parfois: "Si vous n'arrosez pas du maïs pendant trois jours, il ne va pas bien. Avec des salades, c'est fini", continue-t-il.

Une sécheresse en avance

Les restrictions concernant l'usage domestique (arrosage des jardins, lavage des voitures...) sont quant à elles régulées par les communes, en fonction des rivières environnantes.

Les deux responsables s'accordent pour dire que cette année, en raison de la canicule, les seuils d'alerte élevée ont été franchis plus précocement. "Normalement on prend ces mesures la troisième semaine de juillet", explique Olivier Louis. En cas de crise plus longue et plus étendue sur le territoire, des réserves d'eau sont prévues. 51 millions de mètres cubes sont par exemple utilisables pour le bassin de la Garonne.

"Mais si le temps continue d'être aussi sec et pendant aussi longtemps, il sera difficile de tenir avec ces réserves jusqu'à l'automne", explique le responsable de Haute-Garonne.