Yuriy Dyachyshyn / AFP

Entre l'Ukraine et la Russie, une histoire contrariée

Le

Avant de s'en prendre à son intégrité territoriale, le Kremlin a essayé d'effacer la mémoire de l'Ukraine. Dans un article paru sur le site de la présidence russe en juillet, où il postulait "l'unité historique" des deux pays, Vladimir Poutine a d'abord fait de l'Ukraine l'invention des Occidentaux. Puis, dans un discours prononcé le 21 février dernier, trois jours avant l'invasion, il a assuré que l'"Ukraine contemporaine" avait été "entièrement et complètement créée par la Russie bolchévique".

Que ces deux assertions ne soient pas exemptes de contradiction importe peu. Du point de vue du pouvoir russe, ce qui compte est de comprendre que l'Ukraine n'a pas lieu d'être et n'a, au fond, jamais existé qu'artificiellement.

"L'Ukraine est une partie inaliénable de notre histoire, de notre culture, de notre espace spirituel", dépeignait encore Vladimir Poutine le 21 février.

Cependant, la longue histoire de l'Ukraine infirme la propagande révisionniste de Moscou. Depuis la Rus' de Kiev médiévale jusqu'à l'indépendance postsoviétique, en passant par les Etats cosaques, l'Ukraine n'a cessé d'affirmer son identité propre. Un pédigrée en évolution et souvent empêché par les puissances limitrophes, mais où se lisent aussi les influences mutuelles.

Dans ce tableau, la proximité entre Russie et Ukraine est indéniable. Mais il ne s'agit pas d'une fusion: les deux pays sont unis par un lien aussi fort que violent. Une relation étouffante mais que rien n'a encore pu rompre, pas même la guerre en cours.

Une confrontation vieille de "plusieurs centaines d'années"

"L'Ukraine est un foyer de culture exceptionnel, d'où l'âpreté des débats aujourd'hui entre Russes et Ukrainiens sur son héritage", confie l'historien Iaroslav Lebedynsky, grand spécialiste de la région et auteur entre autres des Guerres d'indépendance de l'Ukraine, à BFMTV.com.

"On regarde le conflit actuel sous l'angle uniquement militaire, on regarde la guerre comme si elle avait commencé le 24 février mais c'est une confrontation qui dure depuis des centaines d'années", glisse le journaliste Alain Guillemoles.

Celui-ci a vécu deux ans en Ukraine au moment de son indépendance retrouvée, avant d'y retourner fréquemment comme correspondant durant les vingt années suivantes. Le reporter en a tiré un livre, Ukraine: le réveil d'une nation.

Remonter le cours pluriséculaire de cette histoire nous amène naturellement au Rus' de Kiev, cet empire slave né au coeur du Moyen-Âge, et qui apparaît sous bien des rapports comme le berceau commun des Russes et des Ukrainiens.

"C'est la puissance dominante de l'Europe orientale à partir du Xe siècle et jusqu'à son éclatement à la moitié du XIIIe siècle. C'est un empire à l'extension considérable comportant une grosse moitié nord de l'Ukraine actuelle, toute la Biélorussie et une bonne partie de la Russie", décrit Iaroslav Lebedynsky.

Son rayonnement est tel que la Rus' va offrir une reine à la France, et accessoirement au roi Henri Ier: Anne de Kiev. Au fil du temps toutefois, la Rus' se découd, morcelée en principautés autonomes, avant de disparaître corps et bien entre 1237 et 1241 sous l'invasion mongole et le joug tatar. Les siècles suivants voient la région passer sous la domination lituano-polonaise.

"Le territoire a été plus longtemps inclus dans la Pologne que dans l'empire russe ou l'URSS", confirme ainsi Alain Guillemoles.

Les cosaques, un mythe fédérateur

Il faut attendre la montée en puissance de bandes paysannes guerrières et indépendantes pour voir l'Ukraine s'émanciper à nouveau à partir du XVIIe siècle. On leur donne un nom d'origine turque et promis à une grande postérité: les cosaques. "Les Etats cosaques ont la prétention d'établir une démocratie guerrière. Ils vont devenir un mythe national inspirant tous les Ukrainiens et leurs réflexes politiques jusqu'à aujourd'hui", note Iaroslav Lebedynsky.

"L'Etat cosaque est un Etat qui sait faire la guerre, s'organiser derrière un leader... et s'en débarrasser s'il ne fait plus l'affaire", prolonge Alain Guillemoles qui juge que la guerre déchirant à présent le pays, et sa capacité à faire bloc autour du président Volodymyr Zelensky, fait affleurer ce souvenir à la surface: "Il est rare que les Ukrainiens s'unissent ainsi derrière leur leader."

"L'écrivain Andreï Kourkov dit de l'Ukraine que c'est le pays d'une 'gentille anarchie'. On le voit dans cette guerre: les Ukrainiens savent se mobiliser, s'auto-organiser, avec ou sans Etat."

L'Etat est d'ailleurs une notion bien complexe dans le panorama local. "L'Ukraine est une vieille nation qui a toujours eu du mal à exister sous une forme étatique", pointe l'ancien correspondant.

La permanence de l'esprit cosaque parmi les Ukrainiens contemporains se traduit pourtant dans les rites républicains. Et avec éclat. "Lors de sa cérémonie d'investiture, le président élu pose une main sur la Bible et l'autre sur une masse de combat, qui était le symbole du pouvoir du chef des cosaques, le Hetman", remarque encore l'auteur d'Ukraine: le réveil d'une nation.

Le sentiment national se lève au XIXe siècle

La superbe cosaque a toutefois quelque chose de douloureux pour les Ukrainiens, car dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, l'empire russe - récemment fondé par les Romanov - en prend ombrage et les soumet. L'Ukraine est alors démembrée. L'ouest se retrouve chez les Habsbourg - carreau supplémentaire dans la mosaïque des nationalités qui fait l'empire autrichien -, le reste appartient désormais à la Russie.

Toutefois, c'est au creux de la vague que l'idée ukrainienne moderne va surgir. Il faut dire qu'en cette époque de printemps des peuples en Europe, le sentiment national est de saison.

"Comme pour beaucoup d'autres, la prise de conscience nationale ukrainienne date du XIXe siècle", explique l'historien François-Xavier Nérard, historien et maître de conférences à Paris I Sorbonne.

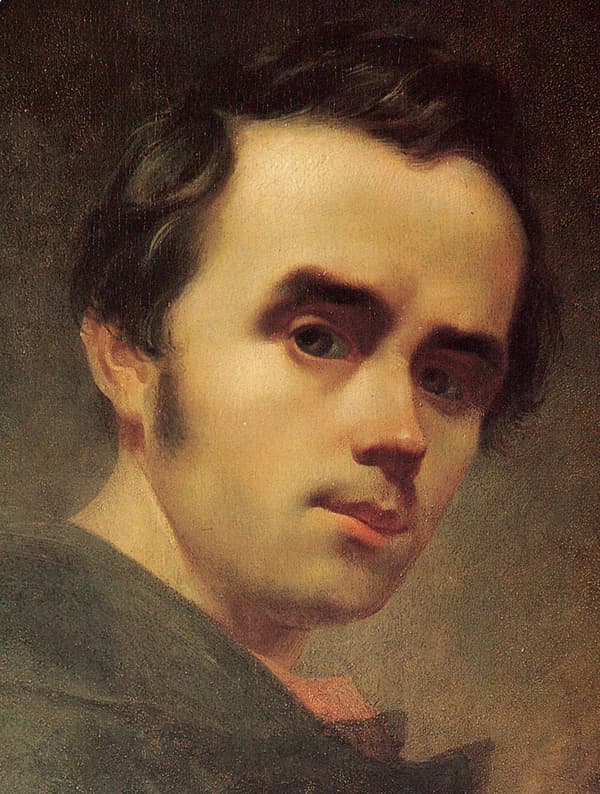

Coauteur entre autres d'un Atlas historique de la Russie, cet expert de la Russie et de l'Ukraine modernes souligne l'importance de la culture pour cimenter les premiers plâtres de cette identité: "Des poètes comme Chevtchenko vont travailler cette conscience nationale." Et à la base de la culture, bien sûr, la langue. "Ce qui unit les Ukrainiens, c'est l'ukrainien", met ainsi en exergue Alain Guillemoles.

C'est aussi là que le bât blesse. Car tandis que l'Autriche fonde des chaires ukrainophones dans ses universités, le régime du Tsar de "toutes les Russies", moins porté au cosmopolitisme, interdit purement et simplement l'usage public de l'ukrainien en 1863. Une exclusion qui, à la fois, situe l'Ukraine dans une place singulière au sein de l'empire et cisèle l'antagonisme profond entre Ukrainiens et Russes.

Cette dissociation est particulièrement frappante dans les comportements politiques. "Il y a une conscience très claire d'exister différemment des Moscovites", pose Iaroslav Lebedynsky qui s'essaye au jeu des différences: "Il y a un individualisme ukrainien, un attachement à l'idée de liberté. Il n'y a pas de dolorisme ukrainien. Leur histoire est tragique mais ils ne s'y complaisent pas. Alors que dans le cas des Russes, il y a un culte du pouvoir autocratique."

"Ukrainisation"

Prometteur, le XXe siècle semble ménager une embellie à l'Ukraine: l'effondrement de la Russie prise entre les révolutions de février et octobre 1917 permet la fondation d'une République populaire d'Ukraine en janvier suivant. Voilà que l'Ukraine décroche pour la première fois son indépendance juridique et étatique. Mais la goulée d'air frais s'avère n'être qu'une brève respiration: dès 1922, la "République populaire" n'est plus que l'une des républiques soviétiques et socialistes qui articulent l'URSS.

Tout de même, l'Ukraine entend toujours son nom dans le concert des nations et les nouveaux maîtres paraissent d'abord sensible aux nationalités qu'ils ont agrégées autour d'eux.

"Il y a un florissement de la culture ukrainienne à partir de 1923. C'est le moment où la littérature et le théâtre ukrainiens se développent", précise François-Xavier Nérard.

Ce schéma semble se reproduire des décennies plus tard, à compter de l'explosion du bloc soviétique en 1991. La même année, par référendum, les Ukrainiens votent à 92% leur indépendance. Symbole d'une identité jamais dissipée, même après 70 ans de tutelle imposée par le voisin.

Ces dernières années ont encore montré que l'enjeu linguistique pesait beaucoup dans cette affaire d'indépendance. La révolution de la Place-Maïdan à Kiev qui voit les Ukrainiens renverser un gouvernement jugé trop pro-russe puis la crise ouverte qui s'ensuit dans l'est le reformule avec plus d'urgence et d'intensité selon François-Xavier Nérard.

"L'annexion de la Crimée par la Russie (initiée dès 2014 et achevée en 2015, NDLR) et la guerre dans le Donbass provoquent un renouveau de cette prise de conscience nationale, et ça se voit dans les pratiques quotidiennes", estime le spécialiste. "Des gens qui ne le faisaient pas avant, se parlent désormais en ukrainien. Et il y a une ukrainisation de l'espace public."

Le souvenir de l'Holodomor, la "grande famine"

Mais, justement, si tout le monde semble tomber d'acord autour de cette identité, comment expliquer la guerre civile qui gangrène le pays depuis 2014 ? Si le sentiment national est si fort et évident, comment expliquer l'apparition de deux républiques séparatistes dans le Donbass - où l'armée russe a réorienté son offensive - à Donetsk et à Louhansk?

Alain Guillemoles fournit un premier élément de réponse: "La particularité du Donbass, c'est qu'une bonne partie de sa population a été exterminée entre 1931 et 1933, et la région a été repeuplée par des gens venus de toute l'Union soviétique pour l'industrialiser. Ce qui a créé une identité spécifique."

1931-1933: deux dates qui forment la charnière la plus sombre sans doute des relations entre Russes et Ukrainiens. Elles enferment l'"Holodomor", soit la "grande famine" voire "l'extermination par la faim".

Au tournant des années 1930, la volonté de Staline de collectiviser les terres et d'industrialiser à marche forcée ce qui est dorénavant "son" URSS entraîne un carnage humain. Que François-Xavier Nérard chiffre en Ukraine à "4,5 millions de morts, auxquels s'ajoutent des scènes abominables, d'anthropophagie notamment".

Pour autant, l'historien insiste: cette fois, la situation ukrainienne n'est pas unique. Elle renvoie plutôt le reflet atrocement saisissant d'une politique qui affame l'ensemble de l'Union soviétique.

"L'Ukraine en fait alors partie intégrante et c'est la politique décidée à Moscou qui provoque cette famine. Le phénomène est massif dans tout l'URSS, jusqu'au Kazakhstan, mais il est vrai qu'il est encore plus massif et meurtrier en Ukraine."

La tragédie ukrainienne naît de la "politique de collectivisation (qui) vise à nourrir les villes, à obtenir des devises pour payer des équipements qui serviront à l'industrialisation du pays". "Les communistes en viennent à priver les paysans de ce qu'il faut pour la prochaine récolte, et même de ce qu'il faut pour manger", explique le spécialiste.

Or, poursuit-il, "l'Ukraine est un pays rural où se fait une grosse partie de la production agricole de l'URSS. Et le monde rural y est surtout ukrainien et ukrainophone". Cette communauté sera donc la première victime de cette gigantesque disette.

Un lien de sang

L'horreur de ces années de vaches très maigres n'a plus jamais quitté les esprits ukrainiens depuis. Au point d'alimenter le passif entre les deux nations. Sans s'avancer sur la pertinence de l'usage du terme, François-Xavier Nérard indique que la période est bien souvent qualifiée de "génocide" par Kiev:

"Depuis 1991, les autorités ukrainiennes ont entrepris d'élaborer un roman national et dans ce roman national, ils ont fait de la famine un génocide."

Le retour de la guerre à l'est de l'Europe depuis le 24 février dernier donne un nouvel emploi à l'accusation. Les crimes de guerre commis en Ukraine par l'armée russe sont ainsi régulièrement dénoncés par Volodymyr Zelensky comme des actes relevant d'un génocide perpétré contre son peuple. Un terme repris à l'international, notamment par les Etats-Unis, tandis que d'autres, comme la France d'Emmanuel Macron, refuse d'en faire usage.

En cette année 2022, les relations entre Ukraine et Russie semblent se résumer à un lien de sang. Pourtant, les discussions ne sont pas brisées, comme en témoignent les négociations de paix entre belligérants - des tractations certes laborieuses. Et force est de constater que leurs histoires respectives continuent de s'imbriquer. Pourtant, la rupture n'a peut-être jamais été aussi proche.

"L'histoire de l'Ukraine de ces dernières années est celle de l'agrandissement du fossé qui la sépare des Russes", note Alain Guillemoles.

Celui-ci pointe un indice éloquent bien que moins fracassant de cet éloignement: "Le réseau social russe Vkontakt a été interdit en Ukraine après l'annexion de la Crimée. Les gens ont alors migré vers Facebook". Il achève: "C'était déjà une sortie de la sphère russe vers la sphère occidentale."