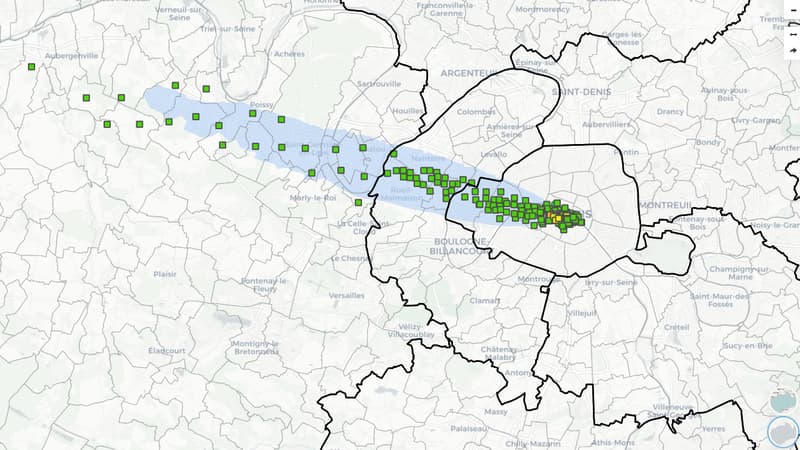

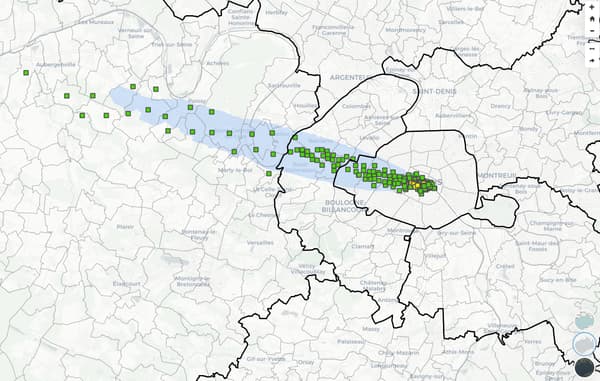

Notre-Dame: la carte du panache de fumée après l'incendie

La carte du panache de fumée de l'incendie de Notre-Dame. - ARS

Les pouvoirs publics ont mis en ligne ce mercredi la cartographie des prélèvements de poussières de plomb au sol depuis l'incendie de Notre-Dame en avril, alors que les derniers examens de dépistage d'enfants n'ont pas révélé de nouveaux cas de surcontamination.

L'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France a mis en ligne une "cartographie dynamique" recensant les prélèvements effectués sur l'espace public - par les pouvoirs publics ou les communes - et a rendu publique une modélisation du panache de fumée dégagé lors du sinistre, confirmant que les retombées en plomb sont les plus fortes au plus près de l'incendie.

Cliquez ici pour voir la carte en grand.

1.072 mesures de taux de plomb

A fin octobre, 1.072 mesures de taux de plomb ont été pratiquées depuis l'incendie du 15 avril sur des enfants et jeunes dans les arrondissements de Paris les plus proches de la cathédrale (1er, 4e, 5e, 6e et 7e).

Douze cas dépassaient le seuil de déclaration obligatoire de saturnisme (50 microgrammes de plomb par litre de sang) "ce qui reste au niveau de la population globale, mais ne présente pas à ce stade de surcontamination", a déclaré le directeur régional de l'ARS Aurélien Rousseau. Dans 11 de ces 12 cas, "on a trouvé une source de contamination à domicile", notamment en raison de la présence de plomb dans les immeubles haussmanniens, a-t-il précisé en présentant ces résultats à la presse.

Sur les 1.060 autres cas, 96 ont révélé un seuil de "vigilance" nécessitant un contrôle à six mois. Les tendances précédemment relevées se confirment donc.

De Paris à Mantes-la-Jolie

Par ailleurs, l'ARS a fait réaliser par l'Ineris (Institut français de l'environnement industriel et des risques), une modélisation du panache de fumée de l'incendie, pour préciser sa trajectoire vers l'ouest et évaluer la quantité de poussière de plomb qu'il a pu entraîner.

Tout en reconnaissant une "incertitude importante", l'Ineris a estimé à quelque 150 kilos les poussières de plomb relâchées dans l'atmosphère, pour quelque 460 tonnes de plomb dans la toiture et la flèche de la cathédrale.

Le panache s'est étiré jusqu'à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines soit près de 50 kilomètres. Dans les trois scénarios modélisés, ce sont les quartiers parisiens ou de la proche banlieue situés sur le chemin du panache qui ont été les plus affectés.

Pas de contamination dans les Yvelines et Hauts-de-Seine

L'ARS a fait réaliser une centaine de prélèvements supplémentaires courant novembre, suite à cette modélisation. Dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine aucune mesure n'a dépassé 300 microgrammes par mètre carré, pour une "valeur repère" de 5.000 µg/m2, au delà de laquelle l'ARS a mis en place des dépistages ciblés et des opérations de décontamination. A Paris, toutes les mesures ont été inférieures à 1.000 µg/m2, sauf une à 1.400. Ces mesures "ne présentent pas d'incohérences par rapport à la modélisation", a estimé Laurence Rouil, responsable "modélisation environnementale" de l'Inéris.

Elles confirment en outre l'hypothèse de départ selon laquelle les retombées de plomb les plus importantes ont eu lieu dans la zone de 800 mètres autour de la cathédrale - non modélisée par l'Ineris -, par projections lors d'effondrements par exemple et non par la fumée.

Le parvis de la cathédrale toujours contaminé

Ainsi les taux relevés sur le parvis, toujours fermé au public, sont toujours élevés, avec des mesures à 30.000 voire 40.000 µg/m2, a souligné Aurélien Rousseau. "Plusieurs campagnes de nettoyage ont fait baisser ces niveaux, mais pas assez", a-t-il dit, soulignant que "la nature même du revêtement (du sol) rend le nettoyage très difficile". Les déplacement de gravats peuvent aussi entraîner des "réémissions" de plomb.

Le chantier de reconstruction reste ainsi "durablement surveillé", avec notamment des examens de plombémie pour les personnes y travaillant, a souligné le responsable de l'ARS.