CO2, réchauffement... Pourquoi l’éruption d’un volcan en Islande ne bouleversera pas le climat

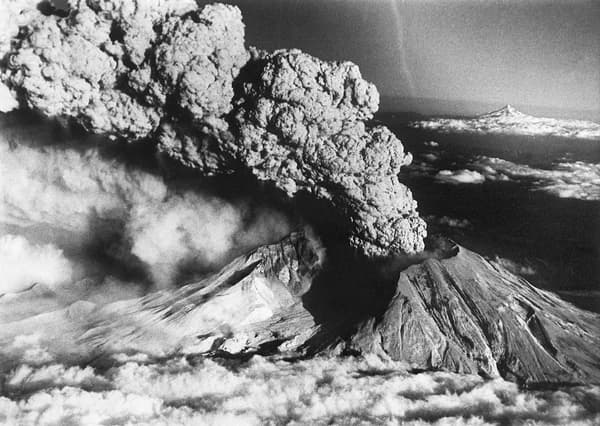

L'éruption volcanique du mont Pinatubo, au-dessus de la base aérienne américaine de Clark, aux Philippines, le 12 juin 1991. (photo d'illustration) - ARLAN NAEG / AFP

C'est une théorie complotiste qui revient quasiment à chaque éruption volcanique d'ampleur à travers le globe. Sur les réseaux sociaux, plusieurs comptes, dont certains totalisant des centaines de milliers d'abonnés, affirment qu'une potentielle éruption volcanique dans la région de la péninsule de Reykjanes en Islande émettra plus de dioxyde carbone dans l'atmosphère que les activités humaines.

En somme: le changement climatique provoqué par l'Homme ne serait pas significatif -voire pas réel- puisque des phénomènes naturels comme des volcans ont plus d'impact sur le climat.

Pour l'heure, alors qu'une forte activité a été enregistrée ce samedi 11 novembre autour du volcan Fagradalsfjall, provoquant des tremblements de terre et des fissures dans le sol, il est impossible de prévoir quand -ou même si- il entrera en éruption.

Bien moins de CO2 que l'activité humaine

Les volcans sont souvent évoqués dans le contexte du dérèglement climatique car ils rejettent du CO2, principal gaz à effet de serre, et d'autres gaz dans l'atmosphère. En effet, les éruptions volcaniques injectent de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone, du dioxyde de soufre, avec du chlore, du fluor et des cendres dans l'air.

"Il ne fait aucun doute que les très grandes éruptions volcaniques peuvent injecter des quantités importantes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère", concède l'USGS, l'institut d'études géologiques des États-Unis.

L'institut cite l'exemple de l'éruption du mont Saint Helens en 1980 qui a rejeté environ 10 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère en seulement neuf heures. "Or, il ne faut actuellement que deux heures et demie à l'humanité pour rejeter la même quantité", ajoute l'USGS.à titre de comparaison.

3 à 5 jours pour émettre comme les volcans

Les émissions d'origine humaine dépassent de très loin celles provoquées par les éruptions volcaniques. Pour reprendre l'exemple du mont Saint Helens, il faudrait 3.500 éruptions de ce type pour égaler la production de CO2 des humains pour la seule année 2010, expliquait l'AFP en 2019.

En moyenne, les activités humaines émettent en trois à cinq jours ce que les volcans de la Terre produisent en CO2 en un an, selon l'USGS.

Pouvoir refroidissant

Par ailleurs, les panaches de fumée et les coulées de lave provoqués par une éruption pourraient laisser penser qu'un volcan aurait tendance à réchauffer l'atmosphère et l'air ambiant, au moins dans la région touchée.

Pourtant, à l'inverse, si les volcans influent sur le climat, ils ont plutôt sur lui un pouvoir refroidissant. Les impacts climatiques les plus significatifs des injections volcaniques dans l'atmosphère proviennent de la conversion du dioxyde de soufre en acide sulfurique, qui se condense pour former de fins aérosols de sulfate.

Ces derniers augmentent la réflexion du rayonnement solaire vers l'espace, c'est-à-dire qu'ils ont un effet miroir qui bloque partiellement la lumière du soleil et diminue la quantité de rayonnement qui traverse l’atmosphère.

Par conséquent, lors d'éruptions importantes, certains aérosols bloquent temporairement suffisamment la lumière du soleil pour provoquer une période de refroidissement de la planète. "Bien que ces effets se dissipent généralement au bout d'un à deux ans, leur impact se fait sentir dans le monde entier", précise la Nasa. C'est ce qu'on appelle parfois l'hiver volcanique.

Petit âge glaciaire

Contactée par BFMTV.com, Cathy Clerbaux, directrice de recherche au CNRS, précise que "les volcans ayant eu un impact majeur sur la planète sont rares, en tout cas sur le dernier millénaire".

Certaines éruptions survenues par le passé ont provoqué une baisse significative de la température moyenne à la surface de la Terre pendant une période donnée. En juin 1991, l'éruption du mont Pinatubo aux Philippines a rejeté des millions de tonnes de cendres et de dioxyde de soufre dans l'atmosphère, "induisant des perturbations de la température de 0,5°C au cours les deux années suivantes" au niveau mondial, explique Cathy Clerbaux.

En outre, des scientifiques ont identifié que l'éruption en 1257 de Samalas, en Indonésie, serait très probablement à l'origine du début du petit âge glaciaire, qui correspond à une période climatique froide en Europe et en Amérique du Nord.

Selon des chercheurs de l'Université de Genève, aucune de ces perturbations climatiques "ne semble toutefois durer plus de trois ans".