Le RSA est-il vraiment un "aller simple vers la précarité"?

Le financement du RSA pose problème. - François Guillot - AFP

"Le RSA c'est un aller simple vers la précarité, il n'y a pas de retour." Ce vendredi sur BFMTV, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a défendu la mesure annoncée par Emmanuel Macron.

Dans la présentation de son programme ce jeudi, le candidat à sa réelection a en effet dévoilé une mesure qui a beaucoup fait parler: l'obligation de consacrer 15 à 20 heures d'activité pour pouvoir toucher le RSA.

"Il faut un revenu de subsistance pour toute personne [...] mais il faut aussi demander une part de devoir pour ceux qui le peuvent, a tenu à justifier le candidat Macron. Personne ne considère que sa dignité est reconnue et respectée avec une prestation."

Une proposition qui fait partie d'une batterie de mesures qui visent à retrouver le plein emploi dans le pays. Alors que le taux de chômage est tombé à 7,4% de la population active selon l'Insee, Emmanuel Macron vise désormais la fin du chômage de masse.

"Nous avons la possibilité sur la base des résultats obtenus durant le quinquennat d'arriver à 5% de taux de chômage c'est à dire un niveau que l'on n'a pas obtenu depuis un demi siècle", a rappelé ce jeudi sur TF1 le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

Mais le RSA est-il une niche à précarité comme l'assurent les soutiens d'Emmanuel Macron qui maintient les bénéficiaires éloignés de l'emploi?

Créée en 2009 sous Nicolas Sarkozy par Martin Hirsch alors haut-commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté, le RSA (revenu de solidarité active) avait pour but de remplacer le RMI (revenu minimum d'insertion) en vigueur depuis 1988 en le simplifiant et en l'élargissant.

D'un montant de 565,34 euros par mois pour une personne seule, le RSA avait déjà pour objectif dès sa création de faciliter le retour à l'emploi alors que quatre bénéficiaires sur 10 du RMI à l'époque restaient éloignés du marché du travail, constatait le gouvernement à l'époque.

Un retour à l'emploi très faible

Pour y parvenir, les concepteurs du RSA mettaient déjà l'accent sur les devoirs du bénéficiaire du RSA qui étaient tenus de rechercher un emploi, c'est-à-dire de s'inscrire à Pôle emploi ou d'entreprendre les actions nécessaires à leur insertion sociale et professionnelle comme de se former par exemple.

Las, il semble que 13 ans après son entrée en vigueur l'objectif n'ait pas été atteint. C'est ce que pointe un rapport de la Cour des comptes paru en janvier.

Les auteurs du rapport considèrent que le RSA a certes permis de sortir de la trappe à inactivité grâce à son nouveau mode de calcul qui diminue l'allocation de 38% du revenu touché en cas d'activité et non plus de 100% mais il n'a pas permis un retour plein et massif à l'emploi. Autrement dit, le RSA permet à ses bénéficiaires de sortir de l'inactivité pour entrer dans la précarité.

"Leur taux de retour à l’emploi, de 3,9 % par mois en 2019, est non seulement très inférieur à la moyenne des demandeurs d’emploi (8,2 %), mais il l’est aussi à celui de tous les autres publics bénéficiant de dispositifs spécifiques (demandeurs d’emploi de longue durée, résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), personnes de plus de 50 ans, etc.)", pointe la Cour des comptes.

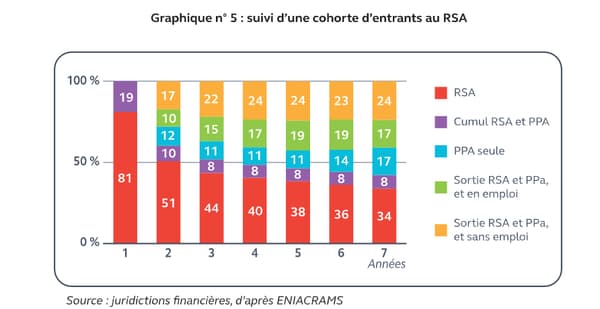

Une cohorte de bénéficiaires a ainsi été suivie durant sept ans pour mesurer le retour à l'emploi sur une longue période, c'est à dire la part de ceux qui peuvent se passer du RSA.

Le résultat (graphique ci-dessous) montre qu'au bout de sept ans, seules 34% des personnes sont sorties du RSA avec un emploi. La moitié d'entre elles continuent à toucher la prime pour l'emploi mais justifie de revenus suffisants pour ne plus avoir droit au RSA.

Toujours au RSA après 7 ans

Pour 66% de la cohorte, le RSA reste un élément de ressource au bout de cette période. 34% ne touchent même que l'allocation et 24% sortent du dispositif sans avoir retrouver d'emploi. Donc 58% des personnes restent très éloignés de l'emploi au bout de sept ans.

Les bénéficiaires eux-mêmes considèrentque le RSA n'est pas un outil efficace d'insertion.

"Ces difficultés [pour trouver un emploi] expliquent probablement que l’accès à l’emploi soit une dimension secondaire dans la perception que les bénéficiaires ont eux-mêmes du RSA, précise le rapport de la Cour. Ils ne sont que 29% à estimer que le RSA leur permettra de trouver un CDD ou un emploi en intérim et 21% qu’il leur permettra de trouver un CDI [...] le RSA est d’abord, et de plus en plus, vu par ses bénéficiaires et par ceux qui les accompagnent comme un revenu minimum."

Pourquoi l'insertion ne fonctionne pas? Le Cour pointe un déficit d'accompagnment avec surtout de fortes disparités territoriales. En 2019, si en moyenne 41 % des personnes bénéficiaires du RSA sont orientés vers Pôle emploi, cette proportion varie de 0% en Corrèze et 4% dans la Marne et dans le Var à 65 % dans l’Allier par exemple.

Le rapport relève enfin un manque d'efficacité d'un dispositif, le contrat d’ engagements réciproques (CER). Si le candidat Macron souhaite que les bénéficiaires du RSA aient des devoirs, ils en ont déjà théoriquement avec le CER qui les oblige à faire des démarches pour trouver un emploi (formation, répondre à des entretiens...) ou entreprendre des démarches pour créer son activité.

Des inaptitudes au travail

Le Cour déplore pourtant que seuls 50% des bénéficiaires du RSA en disposent effectivement et surtout que ces contrats sont très en deçà des objectifs de réinsertion.

"L’analyse du contenu des contrats révèle part ailleurs un défaut de substance : le nombre d’actions proposées est très faible (souvent moins de deux actions par contrat), celles-ci sont souvent peu tangibles et peuvent se rapporter à de simples préceptes comportementaux, estime la Cour dans son rapport. Enfin, 76% des CER ne contiennent aucune action orientée vers la préparation à la recherche d’emploi."

Car les professionnels de l'insertion pointent l'incapacité d'une partie des bénificiaires à pouvoir réellement se réinsérer.

"J'accompagne des bénéficiaires du RSA. A peine le quart d'entre eux est en mesure de retrouver un emploi directement. Et ils le font, explique un assitant social sur Twitter. La grande majorité ont énormément de freins qui les en empêchent : mobilité, logement, santé/handicap, garde d'enfants, problématique psy..."

Ce que semble confirmer d'ailleurs une étude de 2014 de la Drees qui pointait des inaptitudes au travail pour un grand nombre d'entre eux.

"La part des bénéficiaires du RSA qui présentent une détresse psychologique est particulièrement élevée, 36 % versus 14 % dans le reste de la population", notait le rapport.

Assurer un meilleur suivi des bénéficiaires, les mettre en relation avec des organismes de formation ou des entreprises pour assurer les 20 heures d'activité par semaine, imaginer des sanctions en cas de refus... La proposition du candidat Macron devrait donner lieu à un important chantier en cas de réélection.

A fin septembre 2021, 1,91 million de personnes bénéficiaient du RSA en France, en légère baisse par rapport à 2020 (2,06 millions) mais globalement en augmentation depuis 10 ans. Depuis 2010, leur nombre a cru de plus de 600.000 (1,37 million).