JEFF PACHOUD / AFP

Lascaux, Chauvet, Cosquer… Le nouvel eldorado touristique des grottes préhistoriques

Le

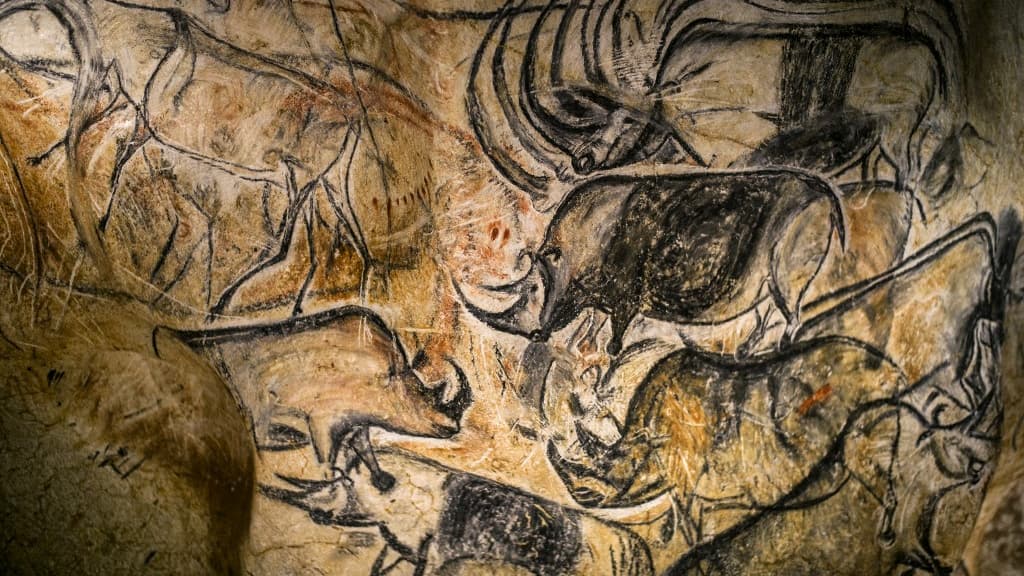

Sur la côte marseillaise, entre les célèbres calanques de Sormiou et Morgiou, se cache un chef d'œuvre. Pour y accéder, il faut plonger à 37 mètres sous le niveau de la mer au pied de la calanque de la Triperie, puis longer un sombre tunnel de 175 mètres de long: au bout, sur les parois d'une cavité partiellement à l'air libre, des centaines de gravures et de peintures réalisées entre 33.000 et 19.000 ans avant notre ère. Chevaux, bouquetins, bisons, phoques et mêmes méduses et pingouins y sont représentés.

La grotte Cosquer (du nom de son découvreur, Henri Cosquer) abrite un trésor de l'art pariétal, inaccessible au grand public. L'entrée de la grotte, au sec lors du dernier âge glaciaire, a été submergée lorsque les calottes polaires ont fondu. Mais le site sera bientôt visible par tous… enfin, presque. En plein cœur de Marseille, "Cosquer 2" a ouvert ses portes ce samedi 4 juin, à quelques pas du Vieux port. Grâce à des relevés 3D, la cavité a été reconstituée presque au millimètre près dans le sous-sol de la Villa Méditerranée.

Quatre ans d'études et de travaux auront été nécessaires, pour un budget global de 24 millions d'euros - l'exploitation et la gestion du site, propriété de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a été confiée au groupe Kléber Rossillon via une délégation de service public. Une vraie immersion: un ascenseur simulant une plongée sous-marine emmène les visiteurs à l'entrée de la réplique, où ils montent à bord de véhicules qui assurent la visite en 35 minutes. 800.000 visiteurs sont attendus la première année.

Fac-similés, réalité virtuelle, spectacles... En matière de tourisme, les grottes ornées ont connu un vrai coup de jeune ces dernières années. La pionnière Lascaux a longtemps régné seule avec Lascaux II, reconstitution partielle ouverte dans les années 1980. Jusqu'à l'arrivée de l'exposition itinérante Lascaux III en 2011, qui a fait le tour du monde, suivie par la réplique nouvelle génération Lascaux IV en 2016. Entre-temps, celle de la grotte Chauvet (également exploitée par Kléber Rossillon), en Ardèche, est inaugurée en 2015.

150 millions d'euros

Beaucoup s'engouffrent dans le créneau car l'engouement du public est certain. À côté de Vallon-Pont-d'Arc, le fac-similé de la grotte Chauvet reproduit à l'identique les fresques vieilles de 37.000 ans. Il s'est imposé comme une étape incontournable des vacances: il accueillait 350.000 personnes en 2019, avant la crise sanitaire. Selon une étude de l'agence de développement touristique (ADT) locale, 19% des visiteurs sont venus spécifiquement en Ardèche pour la grotte, et 36% assurent qu'elle a pesé dans leur choix.

Qu'est-ce que l'art pariétal ?

On parle d'art pariétal pour l'art préhistorique que l'on retrouve au fond des grottes, dans l'obscurité. Il remonte à la période du Paléolithique supérieur entre -38.000 et -12.000 ans. Une longue époque: il y a plus temps qui sépare les œuvres de Chauvet et de Lascaux qu'entre Lascaux et nous ! Sur les parois des grottes, on retrouve des dessins, des peintures, des gravures et plus rarement des sculptures. Ce sont essentiellement des animaux, mais aussi des signes, des mains et très rarement des représentations humaines.

"Depuis l'ouverture, 150 millions d'euros ont été dépensés par les touristes qui ne seraient pas venus en Ardèche sans la grotte Chauvet", avance Marc Avezard, responsable du pôle de développement de l'ADT Ardèche. Le site, classé au patrimoine mondial de l'Unesco, a aussi tiré vers le haut toute l'offre culturelle du département: la vieillissante cité de la préhistoire de l'Aven d'Orgnac a été profondément rénovée, des sentiers de découverte des dolmens ont été tracés, un musée a été créé à Alba-la-Romaine.

"La grotte Chauvet est quelque chose d'assez fabuleux pour une destination touristique", se réjouit Marc Avezard. "On reste dans les radars médiatiques", précise-t-il, et "cela donne une autre image, plus culturelle, de l'Ardèche", très identifiée sur les loisirs en plein air et la randonnée.

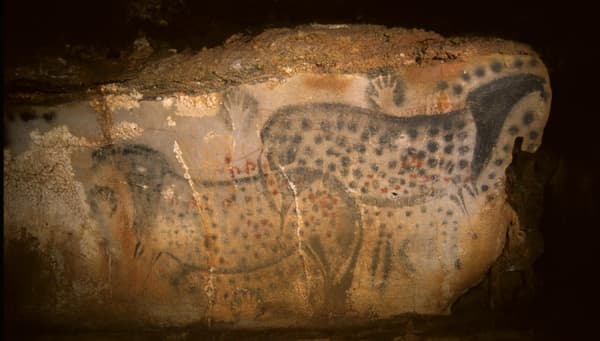

De l'autre côté de l'Hexagone, dans le Lot, la grotte du Pech-Merle vient de terminer le dépoussiérage de son musée pour fêter le centenaire de sa découverte. Le site a investi 400.000 euros pour le rénover de fond en comble et y a installé à l'occasion deux reproductions des parties non accessibles au public. Car ici, pas de fac-similé: lorsque l'on pénètre dans la caverne, ce sont les vrais dessins que l'on voit, âgés de plus de 20.000 ans. L'émotion des visiteurs est palpable devant les "chevaux ponctués" qui font sa renommée.

Contrairement à ce que l'on pense souvent, toutes les grottes ornées ne sont pas fermées au public. Près de 200 cavités de ce genre ont été découvertes en France et une vingtaine sont ouvertes au tourisme. Avec 75.000 visiteurs annuels, celle du Pech-Merle est la plus fréquentée. Bien loin des chiffres des reconstitutions de Lascaux ou de Chauvet, qui drainent les foules. Non pas qu'elles soient moins belles, certaines abritent des œuvres extraordinaires, mais la préservation de ces œuvres induit une limitation des visites.

"Loin des gros parcs d'attraction"

"On est très loin des gros parcs d'attraction en termes de fréquentation", reconnaît Guilhem Cledel, directeur du Pech Merle et par ailleurs jeune président de l’Association nationale des exploitants de cavernes aménagées pour le tourisme (Anecat). Pour assurer la pérennité du site, il n'accueille que 700 visiteurs maximum par jour. De toute manière, "l'objectif n'est pas de faire des millions d'entrées. Il faut en faire profiter les générations futures, qu'on puisse encore la visiter dans 300 ans".

C'est toute la complication du tourisme dans ces lieux: les grottes ornées sont extrêmement fragiles. Pour chaque site, des quotas journaliers et annuels sont fixés pour ne pas endommager les peintures et les gravures. La grotte est un système fermé et vivant, et le moindre changement d'ambiance est une menace. Les visiteurs, le plus souvent par inadvertance, peuvent aussi détériorer les dessins. De graves dommages dans la grotte de Marsoulas, en Haute-Garonne, avaient conduit à sa fermeture définitive en 1996.

"C'est un miracle de conservation pour que ce patrimoine soit arrivé jusqu'à nous", avance Carole Fritz, chercheuse au CNRS et spécialiste de l'art paléolithique. "Ce ne sont pas des lieux faits pour recevoir des milliers de personnes. Certaines grottes ne devraient même pas être ouvertes au public", souligne-t-elle.

"Au Louvre, la Joconde est derrière une vitre: si on voyait qu'elle s'abîme, est-ce qu'on ne la remplacerait pas par un faux pour la préserver?"

Humidité, champignons, lumière, température, mouches, taux de CO2: il faut surveiller le moindre accroc. Au Pech-Merle, des capteurs analysent en permanence l'atmosphère de la grotte. Dans d'autres, on se fie aux années de pratique pour repérer les problèmes. Les visiteurs ne sont jamais lâchés seuls; un guide les accompagne systématiquement. "Mais il ne peut pas surveiller 20 personnes. Dans l'idéal, il faudrait presque un guide par personne", avise Carole Fritz.

Dans les Pyrénées ariégeoises, au fond de la vallée de Vicdessos, on explore la grotte de Niaux avec des lampes portatives à la main. Lorsque l'on arrive dans le "Salon noir", la salle principale qui abrite des représentations de l'époque magdalénienne (entre 17.000 et 12.000 ans avant nous), dont la seule belette connue à ce jour, toutes les lumières s'éteignent, sauf celle du guide. À Rouffignac, dans le Périgord, on embarque à bord d'un train électrique qui circule sur une voie ferrée installée à la fin des années 1950.

Viabilité économique

"On s'en tient à une réalité incontournable, la sauvegarde du lieu", qui abrite des gravures de la même époque que Niaux, rappelle l'archéologue Frédéric Plassard. La famille Plassard est propriétaire de la "grotte aux cent mammouths" depuis quatre générations. Une grande partie des cavités ornées sont en effet privées, mais si elles sont classées monument historique, il faut tenir compte du ministère de la Culture. Pas de travaux, par exemple, sans accord de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac).

"Il faut trouver des solutions techniques pour assurer les visites et que ce soit aussi économiquement viable", développe Frédéric Plassard.

"Le nombre d'entrées est suffisant, mais nos moyens sont limités, les équipes restreintes, car il faut rester dans une tarification accessible."

Au vu du peu de grottes ornées, le secteur est pourtant peu concurrentiel, et pas vraiment délocalisable. Reste qu'il faut tout de même attirer les visiteurs, qui préfèrent parfois le château d'à-côté ou la descente de la rivière en kayak. En Dordogne, qui concentre la moitié des cavités ouvertes au public le long de la vallée de la Vézère, seul un touriste sur dix passe par les grottes. Beaucoup les ignorent lors de leurs vacances, bien que l'image de la région soit associée à la préhistoire.

Hors juillet et août, les limites de fréquentation des grottes soumises à des jauges sont rarement atteintes. Au Pech-Merle, on mise sur l'optimisation: le site tente d'élargir la saison touristique, concentrée sur l'été, en attirant du monde sur les périodes plus calmes, notamment les locaux. Au printemps et à l'automne uniquement, on peut visiter la grotte dans le noir, comme ceux qui l'ont découverte. Des "ateliers préhistoriques" - faire du feu, par exemple - sont organisés pendant les vacances scolaires pour faire vivre les lieux.

Visites à la torche, visites exclusives, visites contées, visites réservées aux enfants… Dorénavant, on segmente les envies et on peut raconter une autre histoire à chaque passage dans la grotte, en s'appuyant sur les guides et les médiateurs culturels. L'objectif est de faire revenir le visiteur. À Niaux, la visite "Niaux Interdit" permet d'accéder aux zones habituellement fermées. "Il y a quatre ans d'attente", confirme Laurent Subra, directeur du Sesta, qui gère l'exploitation touristique des sites appartenant au département de l'Ariège.

Spectacles et réalité virtuelle

Place aussi… à l'innovation. Les stars de la reconstitution multiplient les nouveautés. Lascaux III a été remanié après la crise sanitaire et est devenu "Lascaux VR", jumeau de la grotte en réalité virtuelle: après Liège et la Belgique, l'exposition s'en ira à Trente, dans le nord de l'Italie. La réplique de la grotte Chauvet, elle, a déjà accueilli des dizaines de milliers de curieux pour son nouveau spectacle immersif inspiré par le street art, inauguré au début du mois d'avril, venu s'ajouter au musée et à la salle de cinéma.

"Un site touristique, sans nouveauté, meurt", affirme son directeur, Alban de Goulaine.

"Il faut ajouter des cordes à notre arc. L'année prochaine, on va encore proposer quelque chose d'autre, et nous avons d'autres projets pour les années suivantes", énumère-il, assurant que "la grotte Chauvet est plus un parc à thème qu'une simple restitution".

Mais le numérique n'a pas la réponse à tout. La crise sanitaire a eu raison du "compagnon de visite" (une tablette et un audioguide) de Lascaux IV, revenu à la visite guidée traditionnelle en raison des contraintes sanitaires. Or, la visite guidée a eu beaucoup plus de succès, reconnaît André Barbé, directeur de la Semitour, gestionnaire de plusieurs sites dans le Périgord, dont Lascaux. "Il faut remettre des guides dans les musées", soutient-il, même si cela représente des semaines de formation et des coûts supplémentaires.

En pleine saison, Lascaux IV compte 65 employés, auxquels il faut ajouter la quinzaine d'employés de Lascaux II, toujours ouverte. "C'est l'humain qui fait la différence, c'est lui qui va sauver le tourisme de demain. Cela demande de l'ambition financière: un audioguide coûte beaucoup moins cher, mais c'est une erreur monumentale pour notre culture de demain. Que va-t-on transmettre sinon?", s'interroge André Barbé. "Notre métier, c'est de raconter de belles histoires".

La grotte de Bara-Bahau, loin de la foule

Une toute petite caverne, sans doute la moins fréquentée du Périgord: c'est la grotte de Bara-Bahau, sur la commune du Bugue. Découverte en 1951 et classée au monument historique, elle abrite des gravures réunies sur un unique panneau. Elles représentent une vingtaine d'animaux gravés au silex, notamment des chevaux et des bisons, et quelques signes. Mais de profondes griffures d'ours rendent la lecture difficile pour les non-initiés.

"On accueille à peu près 5000 personnes par an en visite guidée. Ce sont surtout des étudiants et des visiteurs des environs qui veulent faire le tour des grottes de la vallée de la Vézère. Des passionnés de préhistoire", note Laurent Bernat, dirigeant du parc du Bournat, qui assure l'exploitation du site. L'entrée de la caverne n'est pas facilement accessible et les conditions d'accueil sont modestes. Le site n'emploie que deux guides en pleine saison.

L'éclairage a été revu à l'intérieur de la grotte pour préserver les gravures, mais les gestionnaires ont abandonné pour le moment des travaux de rénovation du bâtiment d'accueil, trop coûteux et pas vraiment indispensables. De toute manière, le site ne pourrait pas accueillir beaucoup plus de monde. "On ne vit pas de l'exploitation de la grotte. L'objectif n'est pas d'être rentable mais de la rendre accessible au public", précise-t-il.