Voiture autonome: le cadre législatif français suffit pour les tests

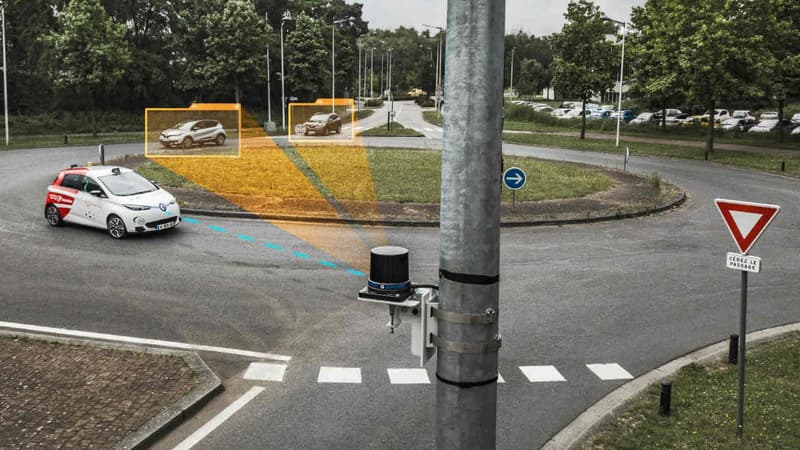

La législation française est prête pour accueillir la voiture autonome. - Renault - Jean-Brice LEMAL

Prendre une voiture autonome, commandée depuis son smartphone, ce sera possible à partir du mois de septembre dans l’agglomération de Rouen (Seine-Maritime). Renault et Transdev gèreront ce dispositif de tests grandeur nature ouvert au public dans la commune limitrophe de Saint-Etienne-du-Rouvray.

Sans conducteur, qui devient responsable?

Parmi les partenaires associés à cette expérimentation se trouve la Matmut. La question de la responsabilité, cœur de métier des assureurs, se trouve déterminante dans les expérimentations afin de préparer l’arrivée en grand nombre de modèles plus ou moins autonomes sur la route, dans les années à venir. Or, s’il n’y a plus de conducteur, qui porte la responsabilité en cas d’accident? Lors de la présentation du plan véhicule autonome le 06 avril, Bruno Le Maire s’était montré très clair.

"La contrepartie de la liberté, c’est la responsabilité, c’est l’industriel qui testera ses véhicules qui portera cette responsabilité, déclarait alors le ministre de l’Economie. Le véhicule autonome n’est pas seulement un objet qui circule, c’est un objet qui rencontre des hommes, des femmes, des enfants, et qui doit prendre des décisions grâce à l’intelligence artificielle et à notre éthique. Et c’est peut-être le plus important".

Une loi de 1985 suffit

À Rouen, cette question éthique se pose bien sûr aux assureurs de la Matmut, mais sur un second plan. La législation française permet en effet aujourd’hui de couvrir l’intégralité des tests, qui vont se dérouler les prochaines années. Elle couvrira même l’arrivée des premiers véhicules sur le marché dans les années à venir.

"C’est la loi Badinter qui s’applique ici, elle est tout à fait adaptable à la voiture autonome, en cas d’accident", résume Philippe Maraval, directeur adjoint du Groupe Matmut. Votée en 1985, cette loi prévoit de dédommager les victimes, car les compagnies d’assurance ont l’obligation de les contacter, pour évaluer leur préjudice. En cas d’accident, les victimes seront indemnisées, puis leur assureur se retournera contre celui du responsable du véhicule. Reste ensuite à déterminer qui portera cette responsabilité.

"La toute nouvelle Loi Pacte autorise ces expérimentations, la responsabilité pénale est dans ce cas précis portée par les personnes, morales ou physiques, qui font les demandes d’expérimentation", poursuit Philippe Maraval.

Changer la législation avec les robot-taxis

Après les débats soulevés suite au décès d’une piétonne renversée par une voiture autonome Uber le 18 mars, les assureurs et spécialistes du droit français se montrent donc très rassurants.

"Il y a eu beaucoup de fantasme, prévient Maître Marie Albertini, avocate associée au cabinet Reed Smith. Aujourd’hui il y a ce qu’il faut dans le droit français, notamment en ce qui concerne le système de recherche de responsabilité et d’indemnisation des victimes, ce qui est le principal. Il faudra réellement produire du droit quand nous passerons au niveau 5 [les robots-taxis capables de se déplacer seuls, ndlr]. Ce sera le vrai changement, mais il n’aura vraisemblablement pas lieu avant une dizaine d’années".

Par la suite, le responsable pourra être un constructeur, un fabricant de logiciel ou toujours le conducteur, s’il a fait mauvais usage du véhicule par exemple. "Les parties seront plus nombreuses pour déterminer le porteur de responsabilité, les indemnisations pourront parfois prendre plus de temps en cas de procès", prévient Maitre Albertini.

"Ce sont les données du véhicule qui pourront dire qui est le responsable, voilà pourquoi les assureurs veulent y avoir accès, ajoute Philippe Maraval. La question autour de l’éthique des algorithmes devra elle être réglé au minimum au niveau européen, voire au niveau mondial".