La fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim en 5 questions

Maintes fois repoussée, la fermeture de la doyenne des centrales nucléaires françaises en activité, dans le Haut-Rhin, a été actée définitivement et aura lieu ces prochains mois.

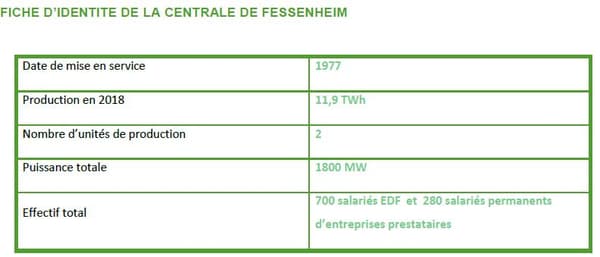

Le site EDF de Fessenheim, fort de deux réacteurs nucléaires d'une puissance de 900 mégawatts chacun, a produit en 2018 11,9 milliards de kWh soit 80% de la consommation alsacienne.Le premier réacteur sera mis à l'arrêt en février 2020 et le second en juin 2020.

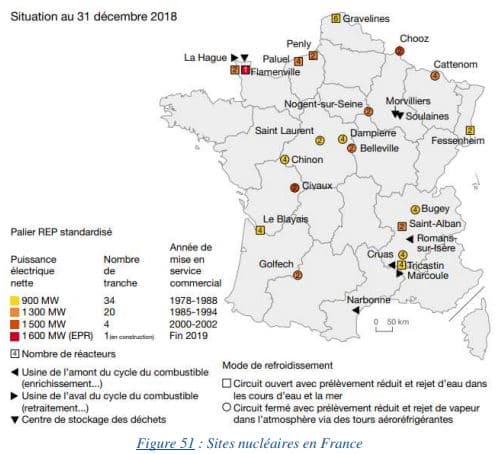

Le site alsacien devrait devenir pilote en France pour la gestion du démantèlement de ces centrales en fin de vie. Même si dans le programme de fermeture de 14 réacteurs (dont les deux de Fessenheim) prévus d'ici 2035, les six autre couples de réacteurs concernés appartiennent tous à des sites dotés de quatre réacteurs ou plus. Si bien que leur arrêt n'induira pas la fermeture de la centrale comme ce sera le cas à Fessenheim, cas unique impliquant la gestion de la reconversion économique de tout un territoire.

Voici les 5 questions soulevées par son arrêt définitif:

1. Pourquoi ferme-t-on la centrale de Fessenheim?

Le début de la fin, pour la centrale alsacienne, a pris racine à la suite de la catastrophe de Fukushima au Japon en 2011. Le site nucléaire de Fessenheim avait contre lui d'être la plus ancien du parc français de 58 réacteurs. Mis en service en 1977, il se trouve dans une zone à risque sismique tout en étant à proximité d'une zone à forte densité de population, au bord du Rhin.

Face au débat qui montait en France sur le nucléaire et la prolongation de Fessenheim, à la suite de Fukushima, l'Autorité de sûreté nucléaire avait rendu un avis positif sous conditions sur la poursuite de l'activité de la centrale dont la fin de vie théorique avait été prévue en 2041.

Dans la foulée, François Hollande, soucieux de se concilier le soutien des écologistes pour l'élection présidentielle de 2012, avait inscrit la fermeture anticipée de la centrale nucléaire de Fessenheim à son programme électoral, pour une réalisation en 2016. Mais, un puissant lobbying d'EDF a abouti au report, à plusieurs reprises, d'une date définitive d'arrêt, qui n'a jamais pu être actée lors du quinquennat de Hollande.

La fermeture de Fessenheim résulte aussi de la loi de transition énergétique de 2015. Elle marque le début du programme qui plafonne à 50 % en 2035 la part d'électricité d'origine nucléaire en France, contre plus de 70 % aujourd'hui. Pour atteindre cet objectif, 14 des 58 réacteurs du parc actuel seront arrêtés à cette échéance.

2. Quand la centrale va-t-elle concrètement fermer ?

Le calendrier de fermeture de la doyenne des centrales nucléaires françaises en activité a été confirmé par Édouard Philippe il y a quelques jours. Ses deux réacteurs de 900 mégawatts cesseront tour à tour de produire de l'électricité le 22 février puis le 30 juin 2020.

EDF a adressé au Ministre chargé de la transition écologique et solidaire et à l’Autorité de Sûreté Nucléaire la demande d’abrogation d’exploiter ainsi que la déclaration de mise à l’arrêt définitif des deux réacteurs de la centrale nucléaire de Fessenheim, à ces dates.

3. Combien va coûter sa fermeture?

"Les conséquences économiques et financières d’une telle fermeture anticipée peuvent être évaluées à 5 milliards d’euros. Ce montant inclut non seulement l’indemnisation de l’exploitant, mais aussi les impacts sur le territoire, sur l’emploi, sur les finances des collectivités locales concernées, sur le réseau électrique, sur la balance commerciale, et sur l’image de l’industrie nucléaire" expliquait en 2014 un rapport d'information de l'Assemblée nationale, intitulé "le coût de la fermeture anticipée de réacteurs nucléaires: l’exemple de Fessenheim".

"L’essentiel du coût pour l’État serait lié à la nécessité d’indemniser l’exploitant du manque à gagner constitué par la perte de chance certaine de pouvoir poursuivre l’exploitation de la centrale jusqu’en 2040" ajoutait ce document.

Le dédommagement d'EDF pour l'arrêt anticipé de Fessenheim a fait l'objet d'un protocole d'accord signé avec l'État en septembre 2019. Des versements initiaux sont prévus pendant les quatre années suivant la fermeture, pour un montant total avoisinant 400 millions d'euros. Ce montant couvrira les dépenses de post exploitation, mes coûts de démantèlement et de reconversion du personnel, opération qui seront effectués sur une période de quatre ans suivant la fermeture de la centrale.

EDF recevra aussi un supplément sous forme d'un montant variable, calculé sur le manque à gagner tenant compte des bénéfices que le groupe aurait tirés de l'exploitation du site jusqu'à la fin de vie théorique de Fessenheim en 2041. Ces versements seront calculés au fur et à mesure, en fonction des prix de vente de l'électricité nucléaire et des prix de marché observés sur la période, ainsi que des coûts observés sur le parc nucléaire resté en service.

4. Comment va s'organiser son démantèlement?

Le protocole d'accord sur le dédommagement conclu en 2019 avec l'État doit permettre à EDF de gérer au mieux les modalités de redéploiement professionnel des salariés du site, dans le cadre de l’accord signé le 17 mai 2018 entre les organisations syndicales et l’entreprise.

Deux phases s'enchaîneront à la suite l'arrêt des réacteurs. S'en suivra d'abord une préparation au démantèlement (de quatre à cinq ans), incluant notamment l'évacuation du combustible nucléaire et de toutes les substances nocives et radioactives, puis interviendra la déconstruction du la centrale (dix à quinze ans).

Pendant cette phase, devront être démontés l'ensemble des équipements en contact avec les substances radioactives. Les deux réacteurs seront démontés en dernier: une opération délicate en raison de l'extrême irradiation de la cuve des réacteurs. Sur les 700 agents EDF et 280 salariés des prestataires employés en 2018, de 50 à 60 employés environ devraient rester pour cette seconde phase.

5. Comment le territoire se prépare-t-il à la fermeture du site?

EDF et les pouvoirs publics réfléchissent à des pistes pour maintenir une activité économique sur le territoire à l'avenir. Un projet a été signé le 1er février 2019, entre autres par des collectivités et l'État, pour revitaliser le bassin économique. Une société d'économie mixte (Sem) franco-allemande sera constituée afin de piloter plusieurs projets de reconversion du territoire situé autour de la centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin).

La Région sera le principal actionnaire de la société qui en réunira 20 autres (dont l'État, EDF, la Caisse des dépôts, le département du Haut-Rhin). Elle aura en charge l'aménagement de différentes surfaces foncières pour l'accueil d'entreprises. Cette zone d'activités économiques s'étendra sur environ 250 hectares au bord du Rhin, sur des terrains du port fluvial de Colmar-Neuf-Brisach, voisin de Fessenheim.

En revanche, la ministre de la Transition écologique, Élisabeth Borne, a émis des doutes, début janvier 2020 sur la possibilité pour EDF d'implanter un "technocentre" qui traiterait à l'échelle européenne les déchets métalliques issus de la déconstruction des centrales à l'arrêt sur le site de Fessenheim.

"J'ai eu des échanges avec mes homologues allemands. Je ne peux pas vous dire qu'il y ait des grands signes d'ouverture de la part de nos voisins sur l'utilisation d'un technocentre qui supposerait pour eux de déplacer des déchets nucléaires au-delà de la frontière", a-t-elle ajouté. "Et très franchement ça ne me paraît pas forcément une piste facilement concrétisable", a conclu la ministre lors d'une audition de la commission du Développement durable et de celle des Affaires économiques à l'Assemblée nationale