Pourquoi le ministre des Armées entretient la petite musique de la réquisition face aux industriels

Le ministre des Armées Sébastien Lecornu, entouré du général Thierry Burkhard, chef d'Etats-Major des armées (g) et Emmanuel Chiva, directeur général pour l'armement (d). - Ministère des Armées

"Nous y sommes!", a lancé le ministre des Armées lors d’une conférence de presse exceptionnelle cette semaine sur l’économie de guerre. Exceptionnelle, parce que Sébastien Lecornu était entouré non seulement du général Burkhard, chef d’États-majors des Armées, et d’Emmanuel Chiva, délégué général pour l’armement, mais aussi des chefs d’État-major de l'armées de Terre (général Pierre Shill), de l’Air et de l’Espace (général Stéphane Mille) et de la Marine (amiral Nicolas Vaujour). En clair, la mobilisation des industriels de l’armement est l’affaire de tous, pas seulement celle des fabricants d’obus et de canons.

Lors de cette conférence de presse, le ministre a surtout rappelé un point que l’on pensait oublié: la réquisition. Inscrite dans la loi de programmation militaire 2024-2030 (article 47), ce dispositif permet à l’Etat de mettre la main sur les personnels, les stocks ou les capacités de production d’entreprises, même civiles. Le ministère des Armées ou la Direction générale pour l’armement (DGA) pourront même imposer aux industriels d'accorder la priorité aux besoins militaires par rapport à leur activité commerciale pour produire plus mieux et plus vite.

C’est "l'outil le plus dur de l'arsenal juridique dont nous disposons", a rappelé le ministre en soulignant que ce dispositif n’est "pas sur la table" pour le moment. "Je l'ai cité parce qu'il existe".

Ce n’est ni une menace, ni un avertissement, mais un rappel des objectifs. "Il n’y aura pas de surprise" pour les entreprises grandes, moyennes ou petites qui traîneront à passer en mode industrie de guerre.

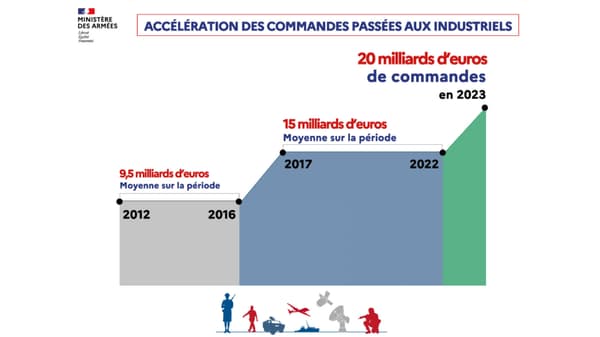

Et pour celles qui disent attendre des bons de commandes fermes pour lancer des productions, Sébastien Lecornu a aussi rappelé qu'en 2023, les commandes ont atteint 20 milliards d'euros, soit plus de deux fois le montant de la période 2012-2016. Les encours de commandes s'élèvent eux à 32,5 milliards d'euros avec MBDA (3 milliards d'euros), Naval Group (4 milliards), Airbus Defence and Space (5 milliards), Airbus Helicopters (5 milliards), Dassault Aviation (5 milliards), Thales (6 milliards), Safran (2 milliards), Nexter (1,5 milliard) et Arquus (1 milliard).

"Nous avons complètement changé d'époque et, évidemment, cela donne beaucoup de visibilité à nos industriels", affirme Sébastien Lecornu.

La fin du flux tendu

Le ministre vise aussi les fabricants qui lésineront à constituer des stocks pour permettre de livrer au plus vite en cas de besoins urgents. Les industriels sont réticents à "immobiliser de la trésorerie".

"Si parfois les cadences de production sont trop lentes, c'est parce qu'il y a une tentation de faire du flux tendu et de ne pas avoir suffisamment de stocks de matières premières ou de composants", a-t-il justifié.

Avec l'économie de guerre, le ministère des Armées est aussi entré en communication de guerre pour faire passer le message, habituellement destiné aux concernés et aux spécialistes de la défense, auprès de grand public. Le 28 mars, Emmanuel Chiva a accepté de participer à l'émission Quotidien pour expliquer cette stratégie industrielle de l'appareil militaire.

"L'économie de guerre, ce n'est pas un slogan. (...) Ca fait des années que la France est désindustrialisée, que le mot 'stock' était un gros mot et que l'on s'est concentré sur l'innovation, mais il y a aussi la production", explique Emmanuel Chiva qui, avant de prendre la tête de la DGA était le patron de l'Agence innovation défense (AID).

Le directeur de la DGA explique qu'une entreprise civile qui posséderait par exemple du titane pourrait, s'il le faut, mettre son stock à disposition des industriels de l'armement. "On peut l'obliger à conserver des stocks qui en fait sont un fond de roulement, mais aussi d'accélérer sa production si on le demande".

L'exemple du titane n'est pas été choisi au hasard. Avant la guerre, ce matériau utilisé pour l'aéronautique, amis aussi pour la production de missiles, de sous-marins et de blindages provenait de Russie. Le principal fournisseur des entreprises européenne était Rostec, un conglomérat d’État dirigé par Sergei Chemezov, ex-membre du KGB et proche de Vladimir Poutine. Après l'entrée en guerre de la Russie, les industriels européens de l'aéronautique civile ont constitué des stocks pour poursuivre la production des avions.

"Il faut que la réquisition entre dans la grille de lecture de nos industriels. C'est la capacité à mobiliser des hommes, des outils de production ou des stocks si on se rend compte que ça ne fonctionne pas", prévient le patron de la DGA.

La priorisation, l'autre mesure contraignante

Autre mesure contraignante inscrite dans la LPM 2024-2030, la priorisation. Elle vise les entreprises qui produisent à la fois pour le civil et le militaire. "On peut leur demander de donner priorité au militaire", explique Emmanuel Chiva en signalant que ces demandes se font déjà "de manière informelle".

"La société Aubert & Duval qui fait des moules pour constituer des corps d'obus a accepté de faire passer la fabrication des ébauches de tubes pour canons avant d'autres contrats", dévoile le délégué général pour l'armement.

Ce rythme à marche forcée est la conséquence de choix politiques lors des quinquennats précédent lors desquels les budgets militaires ont fondu allant même jusqu’à abandonner des pans industriels au détriment de la souveraineté. L’exemple le plus frappant reste la production de la poudre propulsive indispensable à la fabrication des obus.

En France, elle était produite depuis 1915 à Bergerac par Eurenco. En 2007, "pour de mauvaises raisons, des décisions ont été prises de se séparer de (…) la filière poudre", a lancé le ministre. Depuis deux ans, l’entreprise prépare son retour. Dès 2025, elle pourra produire chaque année 1.200 tonnes de poudre pour répondre à la fois aux besoins de l'Ukraine et au réarmement en Europe.