Japan Expo: Dragon Ball, Akira, One Piece… comment Jacques Glénat a popularisé le manga en France

Akira - Glénat

En 2019, Jacques Glénat fête le cinquantième anniversaire de sa maison d’édition et les trente ans de sa collection dédiée au manga. L’éditeur, qui a fait découvrir en France des classiques comme Dragon Ball, Akira, One Piece, Gunnm, Ranma ½, Berserk ou encore Blame, est le leader du secteur avec près de 80 millions d’exemplaires vendus et un catalogue de 2708 titres et 240 séries.

Un manga sur quatre vendu en France est édité par Glénat. Le secteur manga se porte à merveille et est devenu en 2018 le premier contributeur de la croissance de la BD. A l’occasion de l’anniversaire de sa collection et de la Japan Expo, qui ouvre ses portes ce jeudi à Villepinte, Jacques Glénat raconte à BFMTV comment il a popularisé le manga en France. Il livre également ses regrets et le regard qu'il porte sur un milieu en plein mutation.

Quel a été votre premier contact avec le manga?

Très humblement, mon premier contact avec le manga a été le moment où on m’a mis Akira [de Katsuhiro Otomo, NDLR] entre les mains au troisième étage de la maison Kodansha à Tokyo. C’était vers 86, 88. Je n’avais aucune idée préconçue. Je me suis dit que c’était très bien - parce que ça ressemblait un peu à de la BD européenne: Otomo a été inspiré par Moebius. J’ai passé ensuite quelques jours à Tokyo avec mon épouse. En rentrant dans toutes les librairies que je pouvais trouver, je me suis rendu compte que l’univers du manga représentait une partie énorme de l’édition japonaise. C’est lors de mon voyage suivant qu’on m’a conseillé Dragon Ball.

Avant Glénat, Le Cri qui tue a été un des premiers magazines à publier du manga en France à la fin des années 1970.

J’avais rencontré le gars qui le faisait. Attribuez à qui vous voulez la parution du premier manga [en France]. Je sais très bien qu’il y avait deux-trois types qui faisaient des choses intéressantes, mais c'est Glénat qui l'a diffusé le premier d'une manière plus large. Pour Akira, qu’on publiait alors en fascicule, on avait mis les moyens. On avait passé des partenariats avec Europe 2. Il y avait des affiches partout dans Paris. On avait essayé de bien faire les choses et ça a été un bide total. C’est quand on a commencé à faire des albums en couleur qu’il y a eu un intérêt.

Pourquoi avoir choisi d’éditer d’abord Akira en fascicule?

Je me suis dit que quitte à éditer un livre japonais, autant faire comme les Japonais. Ils faisaient des prépublications dans leurs périodiques hebdomadaires, donc je n’ai pas cherché plus loin. C’est après que je me suis rendu compte que le monde de la distribution de la presse n’était pas compétent pour [ce genre de titres] et que notre métier était la librairie, l’album cartonné. C’était des albums en couleur car on s’était mis d’accord avec Kodansha et Marvel [qui éditait Akira aux Etats-Unis, NDLR].

La situation a-t-elle été la même pour Dragon Ball?

Pareil. À partir de 1993, on a eu les petits fascicules dans les kiosques. Ça a marché gentiment. La télé diffusait le dessin animé - ce que je n’avais pas du tout anticipé, mais a aidé à la notoriété de la série. Il y a cependant eu un aspect très négatif: les parents voyant ces dessins animés plutôt violents à la télé ont eu un a priori négatif pour le manga. J’ai donc été obligé de faire une conférence de presse auprès des médias féminins pour expliquer que Dragon Ball était joli et poétique. On a quand même été attaqué d’une manière incroyable: les premiers tomes ont été interdits en Belgique par le roi des Belges à cause de Tortue Génial qui regardait la petite culotte de Bulma. Même les auteurs européens avaient peur d’être envahis. Les premières années ont été compliquées. La folie a commencé lorsqu’on a commencé à vendre en librairie. On n’arrivait même pas à fournir. On devait réimprimer sans arrêt. C’était un phénomène incroyable et bien mérité: le début de Dragon Ball est un chef d’œuvre.

Au début, vous lisiez tous vos mangas?

J’ai lu tout Dragon Ball et tout ce que je faisais à l’époque. Ça fait quelques années que je ne lis plus que les débuts de série. Je n’y arrive pas. Je n'y prends plus de plaisir personnel. Il n’y a qu’une série que je lis en entier: Les Gouttes de Dieu. Comme ça parle de vin et que je connais un peu le sujet, je jette un œil entre la première traduction et la première correction car je trouve de temps en temps des détails qui ne vont pas et je corrige un peu le vocabulaire. J’aime bien cette série, même si elle traîne en longueur.

Comment cela se passait-il au début pour dénicher les titres de la collection?

J’allais au Japon - ou certains de mes collaborateurs s’y rendaient. On revenait avec des bouquins plein les mains. La première étape passait vite: on choisissait ce qu’on voulait. Aujourd’hui, l’étape suivante consiste à demander à un éditeur, et comme on est à peu près cinq sur le marché à demander la même chose, c’est plus compliqué.

Comment faire pour les séduire?

Je ne sais pas quelle est la recette. Je sais juste que ce qu’ils veulent. Premièrement ne pas mettre leurs œufs dans le même panier. Par exemple, on m’a dit clairement que j’avais déjà Dragon Ball et One Piece et qu’on ne me donnerait pas Naruto, parce que ça serait trop. Ce sont des arbitrages qu’ils font eux-mêmes et qui sont d’autant plus compliqués qu’aujourd’hui, chez Kodansha, il y a un partenariat avec Hachette et que chez Shueisha, ils ont leur propre filiale en France, Kazé. Deuxièmement, ils sont très exigeants sur l’adéquation entre la maison et l’auteur. Troisièmement, ils sont très exigeants sur le marketing de la série (le plan de lancement, le budget, etc.). Les à-valoir et les garanties qui sont donnés par certaines éditeurs s’expriment avec pas mal de zéro. On ne peut pas toujours enchérir. Ce n’est pas raisonnable. Il faut savoir bien s’occuper des séries.

Vous avez des regrets, des remords?

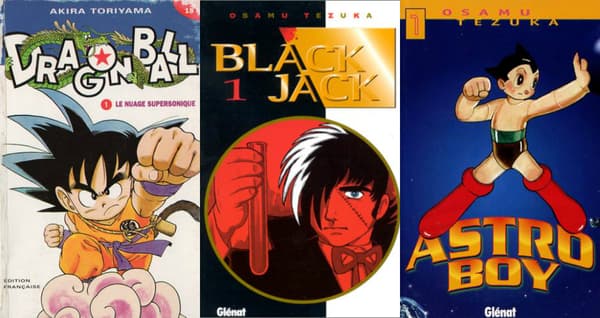

J’ai eu un collaborateur qui m’a dit qu’il fallait arrêter d’éditer Blackjack et Astro Boy d’Osamu Tezuka [sous forme de fascicules en 1996, NDLR]. Il me disait que c’était vieillot, moche, enfantin. J’ai bêtement laissé faire et je le regrette, parce que c’est vraiment un dieu du manga. C’est dommage. C’est une erreur. Je n’aurais jamais dû céder. J’aurais dû dire: ‘Même si ça ne se vend pas, on le garde, ça fait partie des fondations du manga’. Mais, malheureusement, on ne l’a pas fait. C’est une époque où on sortait des titres dans tous les sens. À cette époque, j’ai aussi commencé à lâcher un peu le manga et à déléguer à mes collaborateurs. Ils ont su très souvent faire de bons choix et c’est à eux qu’appartient la gloire d’avoir publié certaines séries dont je me réjouis du succès [comme Blame et Berserk, deux titres phares du catalogue Glénat Manga, NDLR].

Avez-vous rencontré Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball?

Dans les regrets alors là vraiment… J’ai tout fait. Je lui ai même fait obtenir le grade de chevalier des Arts et des Lettres de manière à le faire venir à l’ambassade de France pour que l’ambassadeur lui remette la décoration. J’étais à peu près sûr de mon coup, qu’il allait venir, que j’allais le voir, le toucher... et bien non. Il est tellement timide qu’il a dit qu’il ne pouvait pas venir.

Vous avez aussi édité le manga Nausicaä de la vallée du vent de Hayao Miyazaki.

C’est un très beau souvenir. Je suis allé voir les gens du studio Ghibli l’an dernier pour leur dire que Miyazaki mérite la pléiade de la bande dessinée. Je leur ai proposé de faire toute l’œuvre en quarante volumes: les mangas, les albums de croquis, les anime comics… Ça avance bien. On est content, même si ce n’est pas un succès considérable. Je suis très fier de publier Miyazaki. On va tout faire.

Vous avez déclaré en mars au journal suisse 24 heures qu’il n’y a pas eu au cours des dix dernières années de nouvelles grandes séries ni de chefs-d’œuvre. Ces propos ont fait réagir les fans et les spécialistes de mangas en raison du succès de My Hero Academia ou Promised Neverland, notamment.

J’ai dit ce que disent les éditeurs japonais. Dieu sait qu’ils ont dû mal à confesser leurs problèmes, mais ils m’ont dit que l’époque des Dragon Ball et des One Piece était loin, qu’il n’y avait pas de renouvellement. Même s’il y a des chefs d’œuvre, ce ne sont pas des chefs d’œuvre à 100 millions d’exemplaires. Shônen Jump [célèbre magazine qui a prépublié Dragon Ball, NDLR] est tombé de 4 millions et demi d’exemplaires par semaine à 1 million et demi. En creusant un peu le sujet, on s’est rendu compte que leur économie était fragile. Ils travaillent avec des taux de retour hallucinants en librairie: ils sont à 50% de retour. Le marché est devenu très difficile. Je n’ai pas dit qu’ils n’étaient pas créatifs, mais qu’il n’y a plus l’âge d’or des grandes séries.

Vous éditez aussi des mangas conçus par des auteurs français. Comment se déroule la collaboration avec Gims?

On a vendu 30.000 exemplaires de Devil's Relics, ce qui est un très bon démarrage. Mais pour moi, c'est un échec. Lors d’un concert de Gims à Grenoble - dans un palais des sports de 12.000 places -, j’ai demandé pourquoi on ne vendait pas les mangas à l’entrée ou à la sortie. Les producteurs m’ont dit qu’ils préféraient vendre leurs casquettes avec 90% de marge que des mangas. Quand je dis que ça n’a pas marché, c’est qu’il n’y a pas eu la fusion entre lui-même, ses équipes, ses producteurs et tout le système de marketing. Quatre tomes sont prévus. Le tome 2 paraîtra en 2020.

Quel est votre rêve à présent?

Que nos mangas de création [conçus par des auteurs français, NDLR] soient vendus au Japon.