Comment Verdun est devenu l’emblème de la réconciliation entre la France et l'Allemagne

1870, 1914, 1945. Avant le recueillement historique de François Mitterrand et Helmut Kohl à Douaumont, en 1984, l'histoire du couple franco-allemand a connu des tumultes. La bataille de Verdun dont le centenaire est commémoré à partir du dimanche 21 février a été le point d'orgue de cette confrontation à épisodes. Remarquables à plus d'un titre, ces 300 jours infernaux ont ensuite évolué pour devenir le symbole de la réconciliation franco-allemande.

Cette mutation ne s'est par faite en un jour puisque Verdun a aussi servi la propagande nazie. L'historien Antoine Prost, coauteur avec son homologue allemand Gerd Krumeich, de Verdun 1916 – Une histoire franco-allemande de la bataille, éd. Tallandier, a expliqué à BFMTV.com comment Verdun a été un mythe clivant puis fondateur de l'histoire franco-allemande et d'une Europe de paix.

Verdun, symbole de la résistance française

"Les Français ont relevé le défi". C'est par ces mots qu'Antoine Prost résume l'état d'esprit qui a présidé à Verdun. La bataille, pourtant, avait mal commencé pour les poilus. "Il faut se mettre à la place des Français, depuis septembre 1914, c'est eux qui avaient l'initiative et en février 1916, les Allemands lancent une offensive, massive, brutale, très forte, le lundi 21 février 1916. En quelques jours, ils avancent de six à huit kilomètres. Ils s'emparent du fort de Douaumont qui n'était pas défendu, ce qui témoigne de la pagaille qui règne sur le front français qui est en train de craquer", explique l'historien.

Il rappelle que la France est passée très près de la défaite.

"Le 'Kronprinz' prince impérial commandant de l'armée allemande écrira le 24 février, le jeudi soir: 'La route de Verdun nous était ouverte'. Simplement, les Allemands n'avaient pas de forces à lancer dans cette porte ouverte. Les Français ont ramené des troupes au dernier moment pour colmater la brèche, mais on ils ont senti passer le vent du boulet. Ils ont vu arriver la défaite qui aurait impliqué un nouveau traité de 1870 et que de nouveaux départements deviennent allemands."

Les enjeux n'étaient donc pas du tout les mêmes pour les deux ennemis. Et les Français ont bénéficié d'une "sous-estimation constante de leur capacité militaire" par le Reich qui voulait "finir la guerre à Verdun".

"Falkenhayn et le Kronprinz pensaient prendre Verdun, infliger une grande défaite aux Français qui seraient si épuisés qu'ils demanderaient la paix. Ensuite, le Kaiser aurait présidé une grande parade."

Les préjugés contre les Français, "peuple bavard, qui ne fait plus d'enfants, une démocratie de roturiers, une armée battue à plates coutures en 1870", et contre les Russes "primitifs qui mettraient un mois pour rassembler leur armée "étaient très prégnants à l'époque chez les Allemands, rappelle l'universitaire.

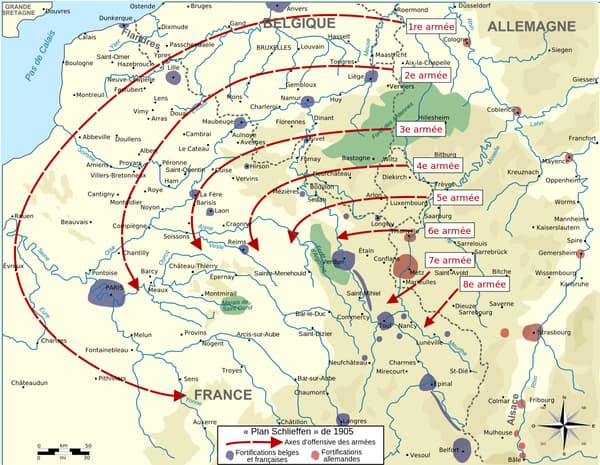

"Le fait que les Allemands n'aient pas eu de plan alternatif pour le plan Schlieffen (plan de conquête du nord de la France - puis de la Russie - avec traversée de la Belgique élaboré en 1905 puis remanié par Moltke, ndlr) est un témoignage éloquent de la sous-estimation par les Allemands de la capacité militaire des Français. Il repose sur cette idée qu'avant de se retourner contre les Russes, les Allemands auront battu les Français en six semaines. Ils en sont si sûrs, qu'ils n'ont pas de plan B!"

La capacité insoupçonnée des Français à réagir fera de Verdun "la bataille des batailles, celle où on perd et où on gagne la guerre". Pour les Allemands, le point de vue est très différent.

Verdun, outil de la propagande nazie

"Pour les Allemands, la bataille de Verdun n'a pas du tout la même importance", énonce Antoine Prost.

"Les soldats allemands ont le sentiment de s'être fait rouler. C'est le même sentiment que les Français sur le Chemin des Dames (encore appelée offensive Nivelle, en 1917. Elle verra mourir de nombreux soldats et symbolise l'entêtement aveugle des chefs militaires, ndlr). On avait dit aux Français: 'c'est la dernière bataille'. Et puis ça s'enlise et on continue à faire tuer du monde pour des queues de cerises. Il y a une grande désillusion."

Une désillusion qui conduira les Allemands à ne pas reparler de Verdun avant la fin des années 20 et la montée du nationalisme.

"La propagande nationaliste va monter en épingle le souvenir de Verdun et en faire le lieu où s'est affirmé l'héroïsme du soldat du front, le 'frontsoldaten', soldat au regard d'airain sous le casque d'acier, l'homme dont la volonté ne faiblit pas sous le déluge d'obus, l'homme dont la volonté est plus forte que le matériel."

Ce, note l'historien, "alors que la bataille de Verdun montre plutôt le contraire".

"C'est une reconstruction mémorielle. Les nazis vont développer ce thème et faire du soldat de Verdun l'archétype auquel se confronte le soldat de la Waffen SS. Mais les souffrances de la guerre ont été les mêmes de chaque côté."

Verdun, lieu de la réconciliation franco-allemande

Comment une telle folie destructrice, avec ce champ de bataille parsemé de fer et d'os humains qui témoigne encore du chaos passé, a-t-elle pu devenir un symbole de la réconciliation franco-allemande? Cette conscience collective nouvelle émerge moins d'une prise de conscience de l'absurdité de la guerre, que de la "compassion pour les victimes, pour les soldats qui sont morts".

Il s'agit d'un premier et funeste contact avec "la mort de masse, la mort par une industrie aveugle, à la différence de l'industrie génocidaire (référence à la Shoah, ndlr)", abonde l'historien.

"A partir du moment où vous êtes entre victimes, une réconciliation devient possible. Et si vous voulez affirmer cette réconciliation, il n'y a pas de meilleur lieu pour le faire que Verdun."

Depuis, la mondialisation et la construction européenne ont profondément transformé l'Europe. Avec la fin de certains nationalismes, même si "des nationalismes régionaux" les relaient aujourd'hui - "Pays basque, Catalogne, Ecosse, Kosovo, Flandre, voire Corse".

La dénonciation du militarisme

"Si vous considérez la guerre de 14 comme une guerre civile européenne, vous n'y comprenez plus rien. Il n'y aurait pas eu les nations, la guerre de 14 ne serait pas advenue. Quand l'Allemagne dit, qu'elle est encerclée, elle dit en fait: 'Un peuple jeune et fort comme le nôtre, un peuple puissant, a le droit d'agrandir son territoire'. Cette vision des choses a complètement disparu. Ce qu'on voit, c'est la mort de masse. Et quand vous êtes dans la mort de masse, vous vous projetez dans la solidarité des victimes. Dans la dénonciation du militarisme, du nationalisme et de l'inconscience des gouvernants."

Après la mort du dernier poilu en 2008, le champ de bataille constellé de trous d'obus restent le seul "témoin vivant" de cette effroyable bataille. Un lieu où Antoine Prost conseille d'aller faire un tour, pour se faire une idée de ce qu'à vraiment été Verdun.