Cannes: l'Afrique noire revient dans la compétition

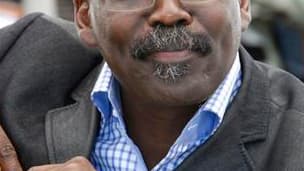

Le cinéaste tchadien Mahamat-Saleh Haroun est en lice pour la Palme d'or à Cannes avec "Un homme qui crie", un long métrage qui sonne le retour de l'Afrique noire dans la compétition du Festival de Cannes, de laquelle elle était restée éloignée 13 années - -

par Wilfrid Exbrayat

CANNES (Reuters) - Dans un Tchad meurtri par la guerre civile et la guerre économique, Adam, un ancien champion de natation, perd peu à peu tous ses repères et jusqu'à son fils.

C'est ce que le cinéaste tchadien Mahamat-Saleh Haroun nous donne à voir avec "Un homme qui crie".

Ce long métrage sonne le retour de l'Afrique noire dans la compétition du Festival de Cannes, de laquelle elle était restée éloignée 13 années durant.

"Un homme qui crie" - ce titre est emprunté à une phrase du poète Aimé Césaire - met en avant les rapports d'un père - Adam, interprété par Youssouf Djabro - et de son fils, Abdel (Diouc Koma), un thème récurrent de ce début de compétition.

Ce rapport d'amour entre les deux hommes, autour d'une mère discrète, puissance tutélaire du foyer, et sur fond d'une guerre jamais montrée mais sans cesse présente, est souillé par deux fois.

Adam, ancien champion de natation, et son fils Abdel sont employés dans un hôtel de luxe de N'Djamena. Lorsque cet hôtel est repris par des Chinois, Adam, victime des compressions de personnel, doit céder un emploi qu'il chérissait à son fils, qui l'accepte sans état d'âme.

Face aux attaques des rebelles, un appel général est lancé à la population pour qu'elle contribue à l'effort de guerre, soit de manière pécuniaire, soit en laissant les fils être enrôlés dans l'armée. Adam n'ayant pas d'argent, c'est le deuxième non-choix qui sera appliqué.

GRANDE PUDEUR

"Cette situation de violence, elle est là, on la sent, elle est latente. Il y a une tension et pour tourner, il faut trouver le moyen de s'affranchir de cette tension. Il faut l'attraper et la renvoyer, s'inclure dans cette tension-là, essayer peut-être de la mettre dans le film et avoir une sorte d'urgence à raconter cette histoire", a expliqué Mahamat-Saleh Haroun.

Le cinéaste a exprimé un certain fatalisme quant à la portée que peut avoir son film, ou les films en général, sur les événements de la vie réelle, surtout les événements historiques.

"S'il y a deux personnes peut-être (sur 100) qui sortent en se posant des questions, ce sera déjà pas mal. Il ne faut quand même pas croire qu'avec un film on peut changer le cours de l'Histoire, sinon je l'aurais fait", a-t-il dit

"Un homme qui crie" est une oeuvre de grande noblesse, représentative d'un style du cinéma africain reconnaissable par sa lenteur contemplative, le silence, l'usage mesuré des mots, les sentiments non pas refoulés mais contenus, une grande pudeur donc, jusque dans les moments les plus dramatiques ou poignants.

Le cinéaste, dans ses notes d'intention, ne nourrit aucune illusion, sur ses personnages, sans que cela exclue la compassion.

"Après avoir commis l'impardonnable, il (Adam) voudra très vite réparer sa faute, se racheter. Mais il prend douloureusement conscience que le cri de sa souffrance n'a en réponse que le silence de Dieu? Il sait qu'il n'y aura pas de rédemption possible. Qu'il ne trouvera jamais la paix", écrit-il.

La relation père-fils est une constante qui marque les trois derniers films du cinéaste tchadien: "Abouna, notre père", "Daratt, saison sèche" (Prix spécial du Jury à Venise en 2006) et celui montré à Cannes. Mais celui-ci recadre cette relation dans un sens purement artistique.

"J'ai l'impression de n'avoir pas eu de père cinématographique (...) Je n'ai pas de référent et c'est en cela peut-être que la question du père m'obsède", a-t-il dit.

Edité par Sophie Louet