Le code de la route fête ses 100 ans, retour sur l'examen le plus populaire de France

C'est une étape incontournable de la vie des automobilistes: réviser le code de la route. Le permis de conduire reste en effet l'examen le plus passé en France, avec près de 1,5 million de candidats ces dernières années.

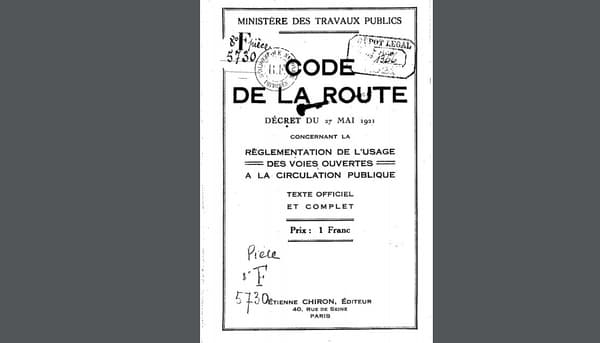

Le code de la route fête de son côté ses 100 ans aujourd'hui, avec la publication de la première version sous la forme d'un décret le 27 mai 1921, "suivi d'une circulaire concernant la réglementation de l'usage des voies ouvertes à la circulation publique".

Organiser une circulation de plus en plus importante

Le contexte de l'époque exige en effet de fixer un certain nombre de règles pour une bonne cohabitation entre les usagers de la route, de plus en plus nombreux. Alors qu'on dénombrait seulement 350 véhicules automobiles en 1858, on en compte en effet 53.000 en 1910 et 333.000 en 1920. Et ils doivent circuler aux côtés de charrettes et autres véhicules à traction animale.

On trouve d'ailleurs différents ancêtres au code de la route, comme "l'ordonnance royale de 1725, qui impose une plaque d'identification sur les carrosses pour pouvoir retrouver leurs chauffeurs quand ils font l'objet de plaintes", donne comme exemple à l'AFP Marie Gautier-Melleray, l'actuelle déléguée interministérielle à la Sécurité routière.

On peut également citer un texte de 1852 qui fixe la règle de serrer à droite, lorsque deux diligences se croisent sur une route. Ou encore le décret du 10 mars 1899 qui fixe les premières limitations de vitesse au niveau national: 20 km/h dans les agglomérations, 30 km/h dans les campagnes.

Considéré comme le premier code de la route, le texte de 1921 vise à rassembler et surtout harmoniser toutes les règles déjà édictées.

"A un moment, la cohabitation était devenue intenable avec les charrettes, carrosses, piétons et animaux, rappelle l'historien Jean Orselli à l'AFP. Dès lors, chaque municipalité prenait dans son coin des mesures pour réglementer la circulation. Il y avait des absurdités monstrueuses donc il fallait des règles nationales".

Un code encore très incomplet

Dès l'année suivant sa publication, le code de la route est mis à jour. Il fixe notamment un âge minimum pour la conduite des voitures, à partir de 18 ans, conduite qui n'est plus réservée qu'aux hommes. Il introduit également le concept de "permis de conduire", qui remplace "le certificat de capacité" de 1899.

En revanche, ce code de la route reste assez évasif sur certains points qui pourraient nous sembler aujourd'hui incontournable. Il n'y a par exemple plus de limitation de vitesse au-delà d'une recommandation de "toujours marcher à une allure modérée dans la traversée des agglomérations et toutes les fois que le chemin n'est pas parfaitement libre ou que la visibilité n'est pas assurée dans de bonnes conditions".

Le conducteur doit "rester constamment maître de sa vitesse" et être prêt à ralentir ou s'arrêter", par exemple "lorsque sur la voie publique, les bêtes de trait, de charge ou de selle ou les bestiaux montés ou conduits par des personnes, manifestent à son approche des signes de frayeur".

Seuls les véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 3000 kilogrammes, soit 3 tonnes, se voient imposer des limitations.

Même chose pour la conduite à droite, qui n'est pas encore formalisée. On peut toujours rouler au centre de la chaussée et se décaler sur sa droite si on croise un autre usager de la route et dépasser uniquement par la gauche.

La règle de la priorité à droite manque encore de clarté. Le texte de 1921 donne en effet "la priorité de passage aux bifurcations et croisée de chemins (...) aux véhicules circulant sur les routes nationales ou chemins qui leur seraient officiellement assimilés". Mais les accidents étaient nombreux, avec des automobilistes estimant tous rouler sur la voie la plus importante et qui avait donc la priorité.

A l'approche d'un croisement, "tout conducteur de véhicule ou d'animaux doit annoncer son approche ou vérifier que la voie est libre, marcher à allure modérée et serrer sur sa droite, surtout aux endroits où la visibilité est imparfaite". On retrouve toutefois cette règle de la priorité à droite hors agglomérations sur des chemins de même catégorie, avec un "conducteur tenu de céder le passage au conducteur qui vient à sa droite".

C'est finalement une convention internationale du 24 avril 1926 qui établit un peu par hasard la priorité à droite dans tous les pays du monde, explique RMC. Mais quelques-uns font de la résistance: au Royaume-Uni, où l’on roule à gauche, on préfère les panneaux "stop" et la priorité à droite n’existe pas.

Un code à connaître à partir de 1957

C'est après la Seconde guerre mondiale qu'on retrouve d'importantes évolutions. Les premiers panneaux de circulation étaient souvent proposés par des entreprises comme Michelin mais en 1946 l'Etat français interdit toutes publicités sur ces panneaux et fixe les premières règles de signalisation.

La publication d'un décret "portant réglement général sur la police de la sécurité routière" en 1954 donne à Boris Vian l'idée de le réciter et même de chanter certains articles. Un morceau très original de plus de 20 minutes qui sort en 1955:

C'est à partir de 1957 que la connaissance du code de la route est nécessaire pour passer le permis de conduire, avec des questions posées par l'examinateur.

"Ils veulent tous avoir leur permis, ils ne se donnent même pas la peine d'apprendre le code de la route!", s'énerve l'acteur Lawrence Riesner dans un sketch diffusé en janvier 1967, avec Jean Yanne dans le rôle de l'élève pas vraiment au point.

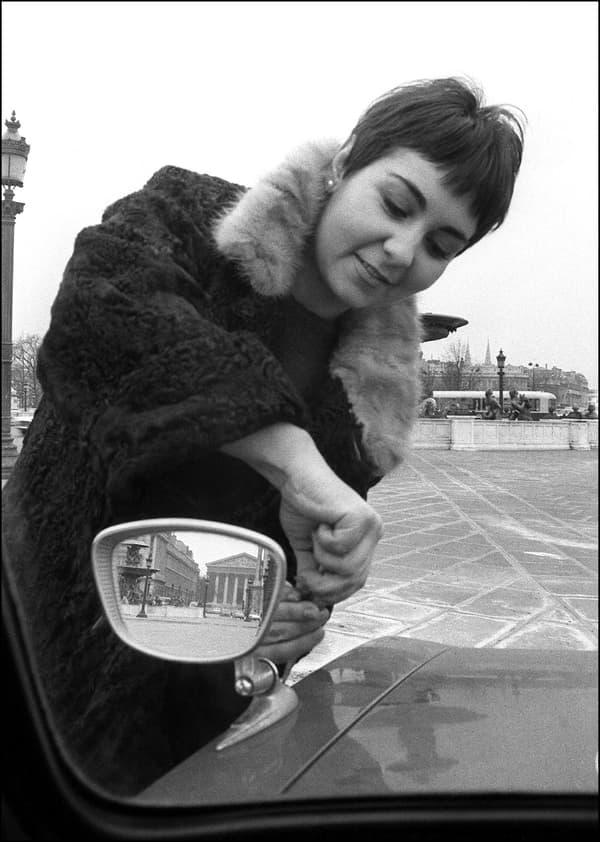

Une réforme du code de la route imposera la pose d'un rétroviseur extérieur, comme l'explique la légende de cette photo AFP prise le 13 mars 1968, où on peut voir une conductrice en train de l'installer sur son véhicule.

Une conductrice sans doute un peu en avance, car l'obligation du rétroviseur extérieur côté passager s'applique depuis 1969 et celui côté conducteur depuis 1972.

Alcool, ceinture, vitesse... depuis les années 70

Les premières initiatives sur la recherche du taux d'alcoolémie dans le sang remontent à 1954 mais il faut attendre 1970 pour qu'un taux maximal soit fixé.

"Le 1er octobre 1970, les contrôles d'alcoolémie deviennent obligatoires après une infraction ou un accident. Le seuil maximal d'alcoolémie autorisé est fixé à 0,80 g/l de sang. Pour être poursuivi pour un délit, le conducteur doit dépasser 1,2 g/l de sang, soit l'équivalent de six verres de vin!", résume un article du Parisien. Un seuil abaissé en 1983, puis en 1995 à 0,5 g/l de sang et 0,8 g/l pour le délit. Depuis 2015, les permis probatoires ne doivent pas dépasser 0,2 g/l.

En 1973, c'est l'obligation du port de la ceinture de sécurité à l'avant (depuis le 1er octobre 1990 à l'arrière). Une mesure vivement contestée à l'époque, notamment avec le pamphlet "La ceinture qui tue" de l'homme de lettres et artiste lyrique Jérôme Spycket. On évoque souvent la peur de rester coincé dans un véhicule en flamme. Pourtant, cette mesure fait suite à une année noire, avec 18.034 personnes qui ont perdu la vie sur les routes en France en 1972, la plus forte mortalité jamais atteinte dans le pays.

Dans un premier temps, cette obligation reste limitée aux places avant des voitures et hors agglomération. En 1975, la ceinture est obligatoire de nuit en agglomération, et en permanence sur les voies rapides urbaines. En 1979, la ceinture s'impose pour les usagers des places avant des voitures, de jour comme de nuit, en agglomération comme hors agglomération, l'objet de ce reportage de France 3 Franche-Comté.

Si, avec les radars automatiques depuis 2003, la lutte contre la vitesse excessive apparaît aujourd'hui comme une priorité de la sécurité routière, ce n'était pas vraiment le cas dans les années 70.

En 1974, la mise en place des limitations de vitesse est ainsi présentée plutôt comme une mesure provisoire permettant de réaliser des économies de carburant dans le contexte du choc pétrolier à partir de 1971, résume le site Réalités Routières.

C'est d'ailleurs en 1974 qu'est créée l'agence pour les économies d'énergie, avec ce spot et le slogan devenu célèbre: "en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées".

1972: le code en diapositives

Petit retour en arrière pour revenir en 1972, une année très importante pour le code de la route avec les premières épreuves de QCM sur des diapositives.

On retrouve ainsi le découpage qui subsiste encore aujourd'hui, avec une épreuve théorique, le code de la route, avant l'épreuve pratique et l'examen de conduite.

Du permis à points aux trottinettes

Parmi les évolutions les plus récentes du code de la route, on peut citer l'introduction du permis à points en 1992. Une mesure qui suscite à l'époque une forte réaction des professionnels de la route, taxis et chauffeurs routiers, qui établissent des barrages partout en France. L'armée est envoyée sur certains barrages pour évacuer des poids lourds.

Le code de la route continue de s'adapter aux nouvelles habitudes et aux nouveaux moyens de déplacement.

En 2003, les premières sanctions apparaissent pour limiter l'usage du téléphone au volant. En 2004, c'est l'instauration du permis probatoire avec un capital de 6 points seulement pour les jeunes conducteurs.

En 2019, avec l'arrivée des trottinettes électriques dans de nombreuses villes, une réglementation spécifique est mise en place autour des EDPM, les "engins de déplacement personnel motorisés" (EDPM) .