Evolution: pourquoi l'homme a perdu l'os de son pénis

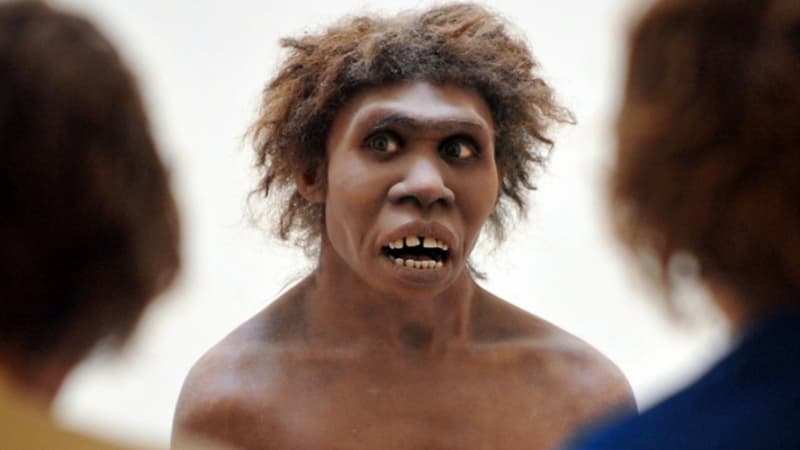

Une œuvre de l'exposition "Première humanité" au musée national de Préhistoire, en Dordogne en 2008. - Pierre Andrieu - AFP

Le pénis n'est ni un os, ni un muscle. Dans un lointain passé, il a pourtant été un os, avant qu'il ne disparaisse totalement au fil de l'évolution, du moins chez l'homme.

En perçant à jour l'utilité des os péniens encore présents chez de nombreuses espèces animales, des chercheurs ont leur théorie sur cette disparition. Dans la revue scientifique Proceedings of the Royal Society, ils expliquent la raison de la présence ou non, de cette partie bien particulière du squelette.

Dans le règne animal, la plupart des mammifères, rappelle Le Monde, disposent d'os pelviens. Seuls six ordres en sont dépourvus: les équidés, les bovidés, les cervidés, les cétacés, les marsupiaux, les hyènes et certains rongeurs. Outre le morse, champion du genre avec un os pénien avoisinant le demi-mètre, les tailles de ces appendices sont très variables. Dans notre voisinage taxonomique, les gorilles possèdent un baculum de 1 à 2 cm tandis que celui du chimpanzé est de la taille d'un ongle. Le bonobo, lui, n'en est pas pourvu, selon Pascal Picq, ce qui lui "autoriserait des figures plus acrobatiques (cf. Anatomie impertinente, le corps humain et son évolution, Alain Froment, éditions Odile Jacob).

Si Henri IV prétendait avoir longtemps cru que son sexe était un os, l'homme donc, fût-il roi de France, a définitivement perdu ce vestige d'un lointain passé. Mais quelle est son utilité pour ceux qui en possèdent un?

A espèces variées, stratégies adaptatives différentes

Selon Christopher Opie, co-auteur de l'étude avec Matilda Brindle, à l'University College London (UCL), les espèces qui possèdent les plus longs os péniens sont celles qui pratiquent les "intromissions prolongées". En français dans le texte, cela désigne les coïts les plus longs.

"Dans cette étude, les chercheurs testent les hypothèses que le baculum est lié à la sélection post-coïtale", explique Jean-Jacques Hublin, paléoanthropologue, directeur du département d'évolution de l'homme à l'Institut Max Planck de Leipzig et professeur au Collège de France. En clair, les espèces mettent en place différentes tactiques pour s'assurer que leur progéniture est bien d'eux. Ainsi, "chez les félins, les rapports sexuels peuvent durer très longtemps", souligne le scientifique.

Le fait que les femelles chimpanzés aient des relations sexuelles avec tous les mâles a pour but de donner à tous ces prétendants l'espoir qu'ils ont tous pu engendrer la progéniture à naître. De quoi éviter que les mâles tuent les petits qu'ils penseraient ne pas être d'eux. En accord avec cette stratégie, les chimpanzés sont pourvus d'imposants testicules, par comparaison à d'autres espèces proches.

Autre méthode, autres mœurs, le canard est aussi dur en amour que son duvet est doux. "Les canards ont des pénis extrêmement développés pour leur taille. Ils estropient littéralement la femelle au cours du coït", détaille Jean-Jacques Hublin. Le mâle s'assurerait ainsi que sa paternité ne sera pas concurrencée.

L'homme, un primate unique en son genre

De manière générale, "un baculum développé correspond aux espèces polygames ou dont la saison de reproduction est bien délimitée dans le temps", résume le scientifique. Mais chez les grands singes, la tendance va vers une disparition.

"L'Homme reste à de multiples points de vue assez particulier", rappelle Jean-Jacques Hublin. "Premièrement, il est 'raisonnablement' monogame, Deuxièmement, on ne remarque pas de dimorphisme sexuel très marqué (la différence de taille entre le mâle et la femelle n'est pas si marquée comme elle l'est pour de nombreuses espèces, Ndlr). Troisièmement, le développement de son enfant est extrêmement long et nécessite des soins prolongés. D'où la nécessité pour la femelle de s'adjoindre l'aide d'un partenaire. De plus, à l'état de nature, l'homme ne sait pas quand la femme est féconde. Cela pourrait être une stratégie adaptative mise en place pour garder plus longtemps le reproducteur."

La monogamie aurait joué un rôle primordial

D'après les chercheurs britanniques, le passage à la monogamie aurait favorisé la disparition de l'os pelvien. Cette transformation d'organisation sociale remonterait, selon eux, à Homo erectus soit il y a 1,9 millions d'années.

Mais selon Jean-Jacques Hublin, cette évolution pourrait remonter à un mouvement né antérieurement, au temps des australopithèques, qui jouissaient d'une "organisation sociale ne ressemblant à rien de ce qu'on trouve actuellement, ni comparable à celle des hommes modernes, ni semblable à celle des grands singes". Pour preuve, le paléoanthropologue note l'absence de proéminence des canines, qui témoignent d'une "agressivité entre mâles considérablement réduite par rapport à celle que l'on trouve chez les grands singes".

"Un débat comparable concernant l'utilité, en termes adaptatifs, de l'orgasme féminin" avait agité la communauté scientifique il y a quelques mois, rappelle le paléoanthropologue.